点上面”叶家大小事“,即可每天订阅叶氏家族资讯

点上面”叶家大小事“,即可每天订阅叶氏家族资讯

叶氏宗祠位于铜鼓县排埠镇华联村鳌上组板坑口。始建于清康熙五十九年(1720),距今已有三百多年的历史。祠堂砖木结构,现存40余间房,建筑面积1800平方米,由大门门楼、前院、前厅、后厅、左右厢房和围墙、月形塘、附属房屋等部分组成,主体结构保存基本完整。

该宗祠是排埠叶氏先祖叶茂松在康熙年间从赣州上犹县迁入后所建,在漫长的历史进程中,祠屋不断发挥着自身的效用,成为社会公益事业的重要场所,具有深厚的客家文化和红色文化底蕴。一是革命烈士叶勋(铜鼓县苏维埃政府政治保卫局局长)的故居;二是革命战争时期做过红军医院;三是在清朝和民国年间多次作为私塾或学堂教育场所。四是解放以后曾作过村组农业合作社、生产大队办公场所,以及下乡知青居住点。五是当今法律进祠堂的教育场所。宗祠至今还保存有清代“一乡善士”牌匾、古香案、石窗等可移动文物。

与叶家祠堂有关的几个红色故事

铜鼓是一块红色的土地。在这块红翻天的土地上,在革命战争时期,先后为革命奉献了1.8万烈士。这里,不仅是毛泽东领导秋收起义的指挥中心,也一度成为湘鄂赣革命根据地创建的起点和中心区域。

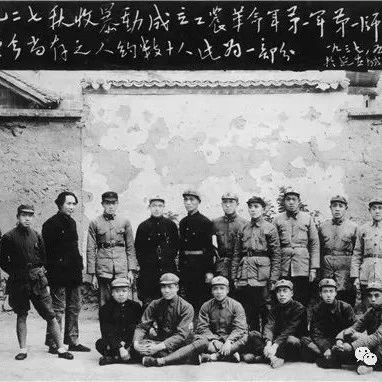

排埠华联村是红色革命根据地,在村里有一座清代砖木结构的老祠堂——叶氏宗祠。曾经在这里发生过一些惊天动地的大事。1929年10月,中共铜三区苏维埃在这里成立;1928年至1930年,彭德怀、滕代远、傅秋涛、谭启龙、王首道曾在这里转战达三年之久;这里是连接万载小源至铜鼓幽居的主要红色通道。在这段时间,华联还成立了区苏维埃十几个机构,开展打土豪分田地活动。至今,华联村还留下了红色革命标语。小小的华联村,有名有姓的烈士竟有22名。

叶氏宗祠,见证了这里发生的一切。

叶氏宗祠,典型的客家风格。院三重三进结构,房顶雕梁画栋,正堂相对完整,墙壁有石雕,东西厢房有木雕,精细中不失为古朴,明显有福建赣南特色。后来一问,果然是龙岩迁徙赣南上犹(在上犹两代),从上犹再迁过来,仅十二代。

全祠为麻条砖木结构,巍峨壮丽,气势恢宏,设计精湛,古朴大方,原占地三千多平方米,建筑面积一千八百多平方米,有房屋一百余间,现还保存三十九间,祠屋主体结构还保存完整。据家谱记载,该祠是排埠叶氏先祖茂松公主器,由其长子洪盛公夫人罗安人主理家政,携子孙建立主体祠屋及附属工程,总体完工历时数载,是典型的铜鼓客家古祠建筑。

尤其珍贵的是,这是铜鼓境内保护的相对完整的客家祠堂。

故事一毛泽东脱险月形湾

月形湾位于华联村西部。

1927年“八七会议”后,当年34岁的毛泽东肩负党的重托,以中央特派员的身份回到湖南长沙主持召开湖南省委会议,组织秋收起义。在从安源出发到铜鼓的途中,他被国民党团防局团丁扣留,凭着机智和勇敢,毛泽东在铜鼓月形湾脱险,在此留下了一段“一脚踏两省,四元定乾坤”的传奇故事。铜鼓县也因此成为一代伟人“逢凶化吉,遇难呈祥”的福地。

这扣人心弦的一幕,就这样定格在中国革命史册。铜鼓华联村,也因此成为赣西北红色历史河床中最有内涵的一个部分。

故事二叶氏宗祠遭兵燹

2018年仲秋的一天,几位爱好红色文化的同仁受邀走访了叶氏宗祠。

据居住在宗祠的老人介绍,祠堂在大革命时期还做过红军临时医院。后来,国民党朱耀华部因痛恨祠堂做过红军临时医院,而烧毁了祠堂左边近30间房屋。

回来后,我专门查阅了县志,还搜集了红三军、红五军、红十六军军史及彭德怀元帅、肖克将军的回忆录。相关资料佐证,叶氏宗祠两度成为红军临时医院。

一次是1932年6月间,此次为丰田、排埠战斗。6月12日丰田战斗胜利结束后,13日红军趁势发起排埠战斗。

一次是排埠攻坚及遭遇战。时间是1934年1月。由于排埠处于非常重要的战略位置,是连接万载小源与铜鼓幽居的重要通道,要保卫小源就必须消灭排埠之国民党军队,消除其设置的障碍。刚从中央苏区派到湘鄂赣省任书记的陈寿昌和省军区司令员徐彦刚等领导当机立断,决定趁国民党军队在排埠立足未稳时歼灭之,一举夺回排埠。

1月23日晨,徐彦刚率红十六师及铜浏万独立团共2000余人开始攻打排埠。快要攻克时,从铜鼓赶来敌军增援一个团,双方激战至黄昏,红军损失很大,被迫撤出战斗。

抢占排埠的战斗受挫,湘鄂赣省级机关驻地小源四面被围。面对国民党军队的围剿,中共湘鄂赣省委、省苏维埃政府被迫撤出小源,向铜鼓幽居转移。

故事三叶勋血洒乱石躁

叶勋,排埠华联村熬上组人,由兄长抚养长大。客家人崇文尚武,叶勋从小练就一手好功夫。据说,他从福民学堂毕业时,四五个本家后生近不了其身。

叶勋1928年秘密加入中国共产党,不久,任排埠板坑党支部书记,1929年春当选第一临时发展区区苏维埃政府主席。1931年2月,调铜鼓县苏维埃政府政治保卫部工作,1932年,担任铜鼓县苏维埃政府保卫局局长。值得一说的是,在红五军第一次、第二次攻打长沙时,铜三区组织了上千人的支前队伍,叶勋作为组织参与者之一,纳入上级考核名单,不久,叶勋就调入铜鼓县苏维埃政保部任队长。红五军退出长沙时,支前队伍有近百名后生编入红五军。

1934年1月1日,叶勋在乱石躁惨案中,英勇献身。

当年1月1日,叛徒李正香、杨昌友带领国民党19师李觉部和白沙守望队近两个连兵力,于凌晨三点左右越过铜浏边境的界岭,长途奔袭铜鼓县苏维埃政治保卫局驻地高桥乱石躁。因为事发突然,保卫局又只有两班人枪,致使保卫局干部及武装人员完全处于被动局面,只好凭借黑暗且战且退。关键时刻,叶勋挺身而出:“同志们快撤,我来掩护!”……

结局可想而知,叶勋局长和秘书何其祥等4人英勇牺牲;而大部分同志得以脱险。

2019年,在冬日的暖阳中,我们一行伫立于烈士墓前。荆草蔽之。阳光从树丛外穿进,远山是杜鹃的鸣啾,声声悠远又悲情······

走访中,上了年纪(指40岁及以上)的人,还知道叶勋名字。而年轻一代叶家后生,大部分(问三仅一知道)不知叶勋何许人也,更惶论铜鼓三大惨案之一的乱石躁惨案。

淡忘意味着什么?

当英烈淡出人们的视线,也许我们便失去了至为宝贵的那样一种精神:勇士无惧、向死而生、英雄无悔!

青山处处埋忠骨。至今,英雄叶勋没有回归故里,他依旧安息在其曾经工作战斗过的地方——高桥梁段。

故事四狮子岗战斗

2019初冬时节,笔者在向导的带领下,又一次来到叶氏宗祠。

我们直奔祠堂左后侧的狮子岗,因为这里有太多的故事和传说。

沿着赣湘古道,大概5里许,我们开始登山。不到半山腰的地方,就有人为的壕沟出现。战壕蜿蜒曲折,有的地方被泥石流淹没,有的地方深过一米;当年的战斗,毕竟距今近90年,地形地貌不复当年。不过据当地人说,不少人在山上曾捡过子弹壳和断裂的枪托,也有人捡到匣子枪,向导也曾经在战壕左右遇到过白骨……

从查询的资料来看,这应该是1932年6月12日与13日的丰田、排埠战斗和1934年1月万载小源保卫战两次战斗中的一次战斗(或后一次战斗借用了前次战壕)。

战斗是惨烈的。

身临其境,我才真正理解了伟人的词句:“苍山如海,残阳如血。”

傍晚时分,从山上往下看叶氏宗祠,彩霞映照,整个房屋如同披上一道金光……

我们不该忘记,我们也不能忘记当年湘鄂赣根据地所作出的巨大贡献。湘鄂赣苏区军民在血与火的革命斗争中,敢于牺牲、顾全大局,形成了独特的湘鄂赣苏区精神,丰富了苏区精神的内涵。

挥手别离狮子岗,我们频频回望。

回望的并不只是一段风景。

那是一段镌刻在老俵心灵深处的红色记忆。