发扬红色传统

传承红色基因

赓续共产党人精神血脉

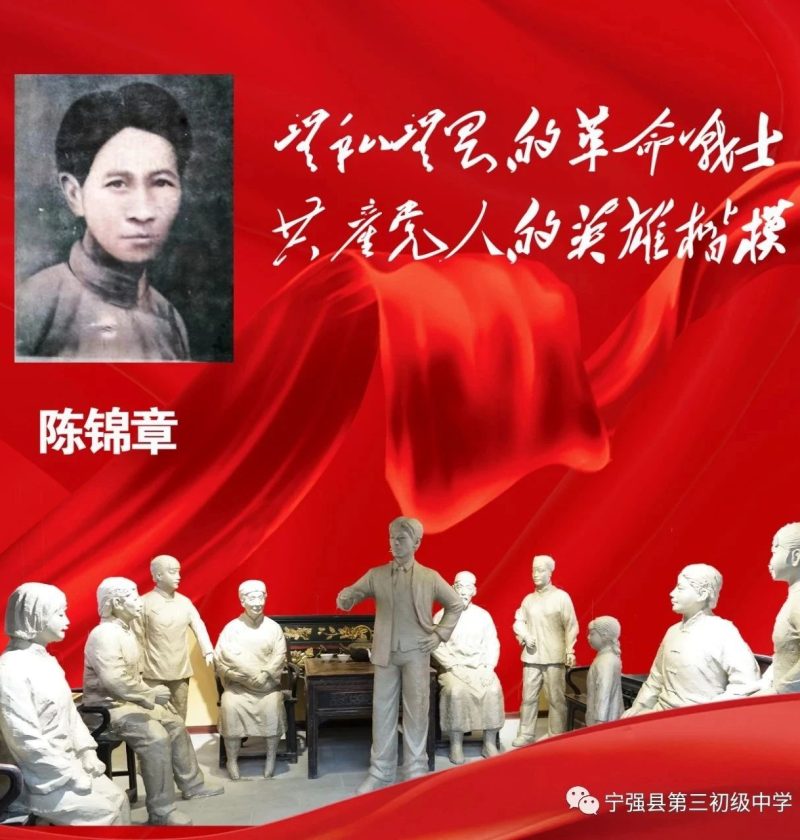

“红军长征一家人”之陈锦章(五)

把小妹陈真仁培养成红色“小交通员、小哨兵”

陈锦章小妹陈锦云(又名陈贞仁、陈真仁),生于1919年,她是兄弟姊妹中最小的,所以颇得全家疼爱,哥哥和姐姐们都称她为“九妹”。这位小姑娘自幼聪明伶俐而且胆量比较大,在金牛驿一带,她的胆量一点也不比同龄男孩子们差。由于家境好,自幼备受宠爱,进学堂读书后接触的人更多,见识也比一般孩子广,所以每年寒暑假自然成了当地“孩子王”。

陈锦章对这个既聪明灵动又有胆有识的小妹妹特别喜欢,只要兄妹二人在一起,陈锦章就会给小妹讲花木兰、梁红玉、杨门女将的故事,同时还用通俗易懂的语言给小妹讲革命道理;他的这些讲解和开导对小妹的思想产生了重大的积极影响。

(陈锦章的二弟陈文华)

1929年,年仅10岁的陈真仁随二哥陈文华到汉中读书,就住在陈锦章家中,这为培养小妹成为“红小鬼”提供了更为便捷的条件。为了充分发挥小孩子不引人注意的优势,有效化解地下党组织交通员的风险,陈锦章常常利用小妹上学、放学途中活动的机会让她为几所学校的党组织传递书信或活动经费;他特意让妻子吴嘉珍在小妹书包里做了夹层小口袋。起初,她先教小妹如何将书信等重要物件藏在夹层里保护好,又教她如何躲避敌人关卡的盘查,万一遇到敌人盘查应该怎么巧妙回答等等。由于他教得特别仔细,也因为小妹胆大心细聪明,加之小妹年纪小,别人不大注意,办事又很机灵,所以小妹很快成为几所学校党组织之间的出色小交通员,也成为陈锦章家里家外的得力小助手。

(1933年女师附小师生于汉中古汉台合影)

在陈锦章的教育培养下,陈真仁积极参加学运,而且是学生中最“离经叛道”的人,因此被女师附小开除。为了不耽误小妹学业,陈锦章只好想办法托关系将小妹转到南郑县立女子小学读书。由于党组织活动的需要,陈锦章、陈文华同志的家成为陕南特委活动的根据地,党组织经常在他们家编印党的机密文件和宣传品。每次印刷工作完成后,就将油印机藏在陈贞仁住的小屋子地板下面。而每当陈锦章与同志们在室内开会或印刷文件、宣传品时,他只需眼神示意,陈贞仁就会提个小木凳坐在门口“把风”,或挎只小菜篮在门口周边以及小巷子里放“游动哨”。

有一天早晨,陈真仁从窗户里望见街道上来了很多国民党士兵,发现事情苗头不好,她立即出去探听情况,得知敌人正在挨家挨户搜查,急忙回来向大哥报告,陈锦章及时将文件和油印机藏在地板下面。敌人闯进来时,只见陈锦章正泰然自若地挥笔作画。敌人虽翻箱倒柜地搜查,但一无所获,最后由于疑心未解仍将陈锦章抓走。见情况十分危急,陈真仁立即奔跑到陈锦章任教的女子师范学校请求校长出面搭救。因为没有证据,加之校方出面力保,陈锦章才得以保释。可以说,陈锦章这次遇险,幸亏小妹机智勇敢,他才能化险为夷。

根据陈真仁同志回忆录和其它与之相关的史料介绍,陈锦章不仅引导小妹陈真仁小小年纪就走上了革命道路,而且对于她的工作能力培养及意志的磨炼都产生了极其深远的影响。陈真仁正是凭借坚定的革命信念和坚强的革命意志,才经受住了长征路上许多九死一生的严峻考验,跟随大部队最终胜利到达陕北,成为“红军长征一家人”中唯一到达陕北的家庭成员。

此后,在朱总司令的直接关怀下,陈贞仁与红军总医院院长傅连璋结为革命伴侣,并且一直奋战在人民军队医药战线,为人民军队的医疗保障工作做出了出色的贡献。1955年,中国人民解放军统一大授衔时,陈真仁成为三位女上校之一(当时授衔只有一位女少将,没有女大校,只有三位女上校),也成为英雄故里军阶地位最高之人。

陈真仁在1955年授衔时的上校军官礼服被她儿子傅维璋在2017年捐赠给“陈锦章故居”,现存于陈真仁同志展室。

总编:吴满刚

责编/审核:于红康

编辑/校对:杨顺利

供稿:雷金晓