广西东兰,一块红色热土。在革命战争年代,东兰全县有9000多名革命志士参加红军、赤卫队和地方游击队,1600多人随红七军长征,6300多人为中华民族的解放事业献出了宝贵生命。红色基因在东兰人民的血脉中传承,激励着一代又一代老区人民为美好生活而奋斗。

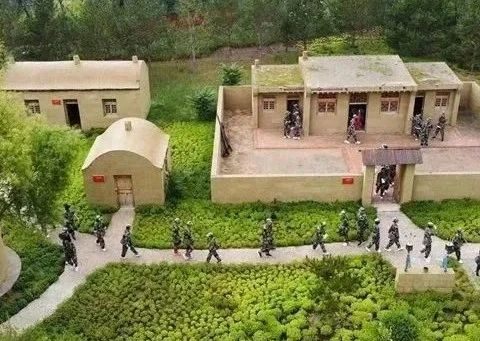

东兰县武篆镇那烈村是一个红军村,几十年后的今天,这里的风貌有了很大改善。踏上那烈村的土地,映入眼帘的是流金叠翠的乡野风光和鳞次栉比的整洁屋舍。

那烈村人居环境的改善,得益于“村屯党支部+群团组织+乡贤理事会+全民红色积分制”的村屯共建共治模式——在村一级设立“协商议事室”,在屯一级组建“乡村振兴党群乡贤理事会”。

在那烈村,不论是道路的修建、路灯的安装、墙面的设计还是微菜园、微花园的建设,都在群众和乡贤理事会的共同商议下推进,曾经由于沟通不畅容易形成的“死结”,如今被轻松化解。

“红色积分”是那烈村创新设立的一项管理制度,内容涵盖产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等7个方面61项具体内容。每家每户设立一个“红色积分账户”,通过正向加分和负向扣分,把红色积分设置同乡村建设各方面内容紧密结合起来。

按照住户自评、群众互评、小组考评三个环节,确定年度积分之后,村民就可以拿着积分手册来积分超市登记,兑换奖品。除此之外,积分结果还与村集体经济收益分配、村屯党员发展、“五位一体”信用体系建设等挂钩,充分发挥村规民约的正向激励作用和负向约束作用。

东兰县武篆镇巴学村是一个文化底蕴深厚的红军村,这里是中国早期农民运动先驱黄大权烈士的故里,也是广西农民运动讲习所旧址列宁岩的所在地。2020年12月,巴学村成为河池市首批“红军村”命名试点村,依托红色旅游和自然景观资源,努力探索“红色+”综合发展模式。

项目实施以来,巴学村已改造住房260多栋,升级道路2300多米,修复革命遗址4处、红军舞台1处,建设红色文化长廊150米。现在,巴学村道路宽敞、灯光明亮,群众生活多姿多彩。红色旅游也带动了产业发展,增设的公益性岗位解决了脱贫户的收入。在通往列宁岩的旅游路线上,11亩草莓园可供游客采摘,连村口的小卖部都生意火爆。

在巴学村村委会的智慧党建活动室,交互式大屏上清晰地展示着党务公开等信息。在一角设立的党建有声图书馆,二维码代替了纸质报刊书籍,用手机扫码就能实现“党的声音”随听随学,这里已经成为村里服务党员群众的“神经中枢”。

如今,巴学村、那烈村,青山挺拔、流水不辍,如先烈所愿,红军后人过上了先辈们向往的生活。

乡村振兴,圆梦小康。12月30日21:20,广西卫视《第一书记》带您走进广西东兰,细说乡村振兴的追梦故事。

编辑|杨柳

责编|韦厚基

编审|阳华

出品|广西壮族自治区广播电视局、广西广播电视台