影像 | 《血战湘江》

通道会议 红军命运的转折

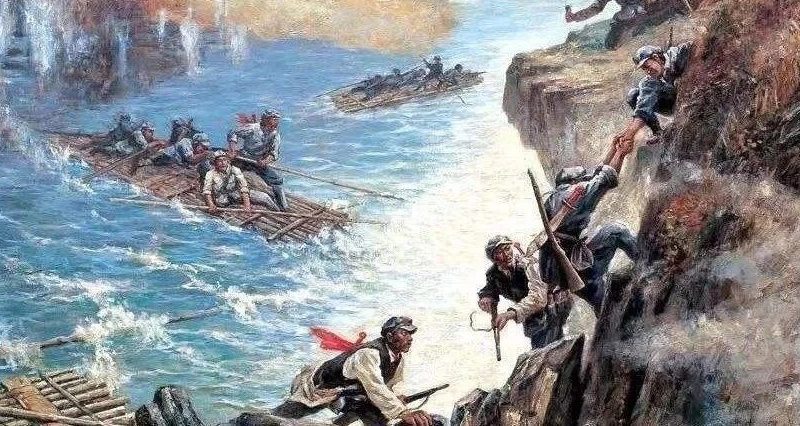

长征——巧渡金沙江

《长征组歌》诞生记

1934年12月31日清晨,红三军团进抵乌江南岸的门户瓮安。朱德向红军全军发出抢渡乌江的电令。博古、李德想起一个月前的湘江战役仍心有余悸,于是他们再次提出不过乌江、不去遵义,并把东进去湘西的那一套又搬了出来。

这一违背黎平会议的做法,使得红军不得不再次坐下来讨论未来的道路。

1934年12月31日,红军攻占瓮安后,又进而控制了瓮安的猴场镇。

在猴场镇宋家村的一个大院子里,中共中央召开了一次政治局会议。

这次会议是由毛泽东提议召开,他向周恩来郑重建议,会议必须做出一个决议,以坚决遏制博古、李德在“三人团”的独断专行。

在猴场会议上,中共中央再次否定了博古、李德的错误主张,重申黎平会议的决议,决定继续向黔北挺进。

中央政治局表决通过了《关于渡江后新的行动方针的决定》其中“关于作战方针,以及作战时间与地点的选择,军委必须在政治局会议上做报告”的决定。这一决定实际上剥夺了李德、博古的军事指挥权。

1935年1月9日,在红军强渡乌江,进驻遵义城的同时,中共中央大部分领导人对于五次反“围剿”和长征初期军事指挥的错误问题取得了比较一致的意见。召开一次政治局会议,总结经验教训,纠正领导上错误的条件已经成熟。

1月15日晚,在遵义老城原国民党军官柏辉章的宅邸,中共中央召开了一次政治局扩大会议。会议开始后,与会人员先讨论了是否在黔北地区建立根据地的问题,接着讨论总结了第五次反“围剿”以来的经验教训。

博古首先作了关于第五次反“围剿”总结的主报告。接着,周恩来作关于第五次反“围剿”军事问题的报告,这一报告被称为“副报告”。

两份报告结束后,张闻天站了起来,从口袋里掏出事先准备好的发言提纲。

这份发言提纲是毛泽东和张闻天、王稼祥三人集体商定的,由张闻天执笔,综合三个人的意见撰写。张闻天的报告总结了博古、李德在军事上的“左”倾错误,内容正好和博古相反,所以也被称为“反”报告。

这份“反”报告,让会场的气氛顿时紧张起来,博古没有了往日的威风,李德则板着面孔,不停地抽着烟。

而毛泽东就在张闻天结束“反”报告后,接着站起来发言,他指出:导致第五次反“围剿”失败和大转移严重损失的原因,主要是军事上的单纯防御路线,表现为进攻时的冒险主义、防御时的保守主义、突围时的逃跑主义。他还就以前几次反“围剿”在敌强我弱情况下取得胜利的事实,批驳了博古用敌强我弱等客观原因来为第五次反“围剿”失败作辩护的借口。

毛泽东明确表示:中国革命不能靠外国人指挥,不能照搬别人的经验,马克思列宁主义必须同中国具体实践相结合。

毛泽东的发言持续了一个小时,他的发言内容赢得了与会者们的热烈响应。然而,毛泽东发言结束后,会场内突然有人对他的发言产生了质疑。

这个人名叫凯丰,原名何克全。他质疑毛泽东不懂得什么马列主义,顶多是看了《三国演义》、《孙子兵法》。接着,毛泽东冷静问凯丰,有没有读过《孙子兵法》,《孙子兵法》共有几篇?第一篇的题目叫什么?凯丰被毛泽东问得哑口无言。

第一天的会议持续到深夜,博古宣布暂时休会。

由于白天要处理战事,在16日和17日的晚上,会议继续举行。博古自始至终都主持了这个否定自己的会议,他没有压制任何人发表自己的意见。

这份现珍藏于中央档案馆的资料,是时任中央政治局委员的陈云所做的在遵义政治局扩大会议传达提纲,上面记载了与会人员通过表决做出的决议:

-

(一)毛泽东同志选为常委。

-

(二)指定洛甫(张闻天)同志起草决议,委托常委审查后,发到支部中去讨论。

-

(三)常委中再进行适当的分工。

-

(四)取消三人团,仍由最高军事首长朱、周为军事指挥者,而恩来同志是党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者。

中共党史专家 邵维正:

遵义会议是中共党史上的一个历史性的转折,在党和红军处在生死存亡的关头,指明了党和红军的方向,事实上确定了毛泽东在中共中央和红军的领导地位。在极端危急的情况之下,挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命。

红军抢渡乌江江界河战斗遗址纪念碑

强渡乌江的指挥者是谁

我们要搞清“强渡乌江”是谁打的,怎么打的,先要搞清中央红军军团配置。先说刘伯承,1934年在第五次反“围剿”中,他因反对共产国际派来的军事顾问李德在作战指挥上的教条主义和专横作风而被撤销总参谋长职务,降任第5军团参谋长。黎平会议上,在毛泽东的建议下复任了刘伯承中央红军总参谋长,兼中央纵队司令员的职务。林彪呢?他一直是一军团军团长,陈光是一军团红二师师长,耿飚是二师四团团长,杨成武任政委。杨得志是一军团一师一团团长。彭德怀是三军团的军团长。耿飚率领的团,称红四团,杨得志率领的团,称红一团。

搞清了中央红军这两个军团的建制,我们还要搞清强渡乌江到底是怎么打的,是一处,还是两处,还是像“四渡赤水”那样,回头又来了个二次强渡乌江呢? 这一点,耿飚将军在自己的回忆录里这样写道:“在我们红四团攻占黎平后,军委命令一军团一、二师分别在龙溪、江界两处准备强渡乌江。一师随军团本部,由林彪和聂荣臻政委指挥,杨得志、黎林指挥的红一团受命从龙溪强渡,我们二师则由红四团为前卫,在军委直接指挥下从江界强渡。” 也就是说强渡乌江,是分为“龙溪”与“江界”两地开始的,杨得志率领红一团从龙溪强渡,随一军团本部。耿飚率领红四团从江界强渡,由军委直接指挥。 乌江是贵州省最大的河流,江面宽200多米,水深流急,两岸悬崖绝壁,难以攀登,素有“乌江天险”之称。据《杨得志回忆录》记载:红一团来到龙溪渡口,敌军已经进行了清剿,让红一团没有找到渡江的船只,在杨得志观察的敌情时,忽然发现江中漂着一根粗竹。杨得志来了主意,命扎竹排。红一团战士很快找来许多粗细、长短、干湿不同的竹子,用麻绳、草绳、竹皮,甚至绑腿都用上,捆扎好一个一丈多宽、两丈多长的竹排。从前卫营挑选了8名水性好的同志,确定傍晚开始试渡。

竹竿和木棍代替船桨,竹排缓缓离开浅滩划向对岸。全团同志紧盯着竹排,十米,十五米……竹排艰难地冲过一个个险浪,大约过了几分钟,杨得志团长听到有人“哎呀”大叫了一声,急忙举起望远镜,隐约看到竹排在江心斜立起来,汹涌的江水刹那间把竹排推翻,八位勇士成了八个黑点在浪涛中时隐时现,不一会儿,完全埋进了漩涡,再也没有浮出水面……

只能再扎竹排。一营营长孙继先挑选了十几名战士,在下游一侧水流较缓的地方再次出发,不同的是竹排扎成双层底板,面上也增加了几个扶手。早已整装待发的另一只竹排立即离岸,红一团的机枪、步枪、三七小炮也一齐开火掩护竹排。不多久,对面山顶红光闪闪,不时响起手榴弹在敌堡中的爆炸声,红一团的勇士已经登上了敌人的山顶。1935年1月1日的夜晚,红一团突破了乌江天险。 那么彭德怀指挥的三军团呢? 据贵州军阀《侯汉佑回忆录》记载:“1月3日中午,红军又在孙家渡强渡猛攻,守兵伤亡甚重,防御工事多被摧毁,机炮营营长赵宪群被打死,军心开始动摇,离孙家渡约半华里的上游处,红军架有浮桥一座,形状类似蜈蚣”也就是说,在江界、龙溪两个渡口之外红军还有一支部队,在乌江的孙家渡强渡,这支部队就是彭德怀的第三军团。关于这个事,耿飚将军在回忆录《首战娄山关》的开头部分也有记载:“就在我们大战乌江渡口,架设江界浮桥的同时,红一师一团(团长杨得志、政委黎林)在龙溪渡口也展开了激战,并乘坐竹排渡过了乌江。三军团的前卫师(红五师)亦在岩坑抢占了阵地,架起浮桥。各路大军斩关夺隘,向遵义挺进。” 电影《突破乌江》的红军团长老张是谁

电影《突破乌江》则没有借鉴红一团与红三军团强渡乌江的任何细节。电影里面的故事、人物原型均来自于耿飚率领的红四团在乌江江界强渡的过程。电影里除了名字用的“老张、老李”等化名外,故事情节基本是真实的。也就是说,电影“突破乌江”的红军团长老张是耿飚,政委是杨成武。

作为中央红军的总参谋长刘伯承,关于“强渡乌江” 的有些史料怎么也会出现了呢?据《耿飚回忆录》记载:“我们二师则由红四团为前卫,在军委直接指挥下从江界强渡”,在红四团强渡乌江最为紧迫的时候,红二师师长陈光也来了,不过陈光有个脾气,从不轻易干预下面指战员作战。刘伯承则是:“正在这时,刘总参谋长来了。我向他汇报了架桥的情况。”从《耿飚回忆录》的这段记载中,我们可以看出,刘伯承在架桥的时候也来到了乌江江界战场。一点是可以肯定的,强渡乌江是中央通道会议与黎平会议所作的军事决议,转兵贵州,开赴遵义,把国民党的追剿军甩在乌江以东和以南地区,为遵义会议的召开创造了历史性的条件。 “乌江天险重飞渡”的历史之谜 写到这,我们是否会记起红二师政委肖华创作的长征组歌,他在《四渡赤水出奇兵》这首词里有“乌江天险重飞渡,兵临贵阳逼昆明。敌人弃甲丢烟枪,我军乘胜赶路程。调虎离山袭金沙,毛主席用兵真如神。”的句子,那又是怎么一回事呢?那个“乌江天险重飞渡”是不是又来了一次强渡乌江呢? 这首词肖华在1964年创作的,是《四渡赤水出奇兵》的诗词里的,从而我们可以判断,为了摆脱国民党的围追堵截,四渡赤水时,还有一次强渡乌江。这又是怎么一回事呢? 这就要回到红军四渡赤水了。据《毛泽东传》记载:红军二渡赤水之后,为了进一步迷惑对方,调动国民党军队西移,红军在三月十六日下午至十七 日中午分别从茅台附近三个渡口第三次渡过赤水河,向西进入川南古蔺地 区,并派一个团伪装主力继续向西北挺进,主力却在附近山沟丛林里隐蔽集结。蒋介石得到飞机侦察的情报,果然误以为红军又要北渡长江,急忙调集 各军迅速奔集川南古蔺地区。二十日,蒋介石还得意地声称,“剿匪成功, 在此一举。”

在达到调动国民党各路军队大举西向的目的后,红军决定立刻掉头再次东渡赤水河,返回贵州。二十日下午,党中央和总政治部向各军团发出指示:“这次东渡,事前不得下达,以保秘密。”

这时,贵州境内的国民党兵力已十分空虚。红军主力在三月二十一日晚至二十二日晨神速地第四次渡过赤水河。“四渡赤水”,是毛泽东在军事指挥中的“得意之笔”。红军第四次渡过赤水河,完全出乎蒋介石的意料,再摸不准红军去向。在蒋介石催令其各路大军堵截红军西进时,红军各部却于31日在金沙县的梯子岩等处渡过了乌江,又神秘地跳出了敌军的合击圈,将国民党围剿的50万重兵甩在了赤水河一带,故中央红军在四渡赤水后,第二次渡了乌江,才有了肖华创作的“乌江天险重飞渡”的句子,因为这次是从北向南,又是“飞渡”,史称:南渡乌江!(陈其林)

当年红军突破乌江天险的江界河渡口,如今已是“高峡出平湖” (刘华 摄)

来源:CCTV国家记忆

电影《突破乌江》海报

导演: 李舒田 / 李昂

编剧: 朱砍

主演: 于纯绵 / 刘江 / 曲云

类型: 剧情 / 战争

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 普通话/国语

上映日期: 1961(中国大陆)

片长: 89分钟

IMDb: tt0344495

《突破乌江》是朱欣导演,李久芳主演的战争片。讲述了红军强渡乌江迫使敌人缴枪投降,保证了全军向遵义进军作战计划的实施,为中国革命开辟了一条胜利的道路的故事。

长征途中,红军先头部队摆脱身后追赶的强敌,在张团长(李久芳 饰)和秦政委(周正禹 饰)率领下,来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子,所有房屋被烧成砖头瓦砾,牲畜也被抢劫一空,江边只剩下几条冒着烟的破木船。部队一边组织战士救火救人,一边派出小 分队侦察敌情,伺机强渡乌江。江北的敌旅长(邢吉田 饰)接到行辕电报,要他死守乌江,他以大烟土为犒赏命令部下组织敢死队,抵挡红军进攻。先头部队第一次强渡失败后,笫二天夜里又组织偷渡,但因风疾浪高,只有陈连长(于纯绵 饰)等少数人侥幸过江。这时,敌援军已距南岸数公里,张团长心急如焚……

“长征途中,红军先头部队摆脱身后追赶的强敌,在张团长(李久芳 饰)和秦政委(周正禹 饰)率领下,来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子,所有房屋被烧成砖头瓦砾,牲畜也被抢劫一空,江边只剩下几条冒着烟的破木船。部队一边组织战士救火救人,一边派出小 分队侦察敌情,伺机强渡乌江。江北的敌旅长(邢吉田 饰)接到行辕电报,要他死守乌江,他以大烟土为犒赏命令部下组织敢死队,抵挡红军进攻。先头部队第一次强渡失败后,笫二天夜里又组织偷渡,但因风疾浪高,只有陈连长(于纯绵 饰)等少数人侥幸过江。这时,敌援军已距南岸数公里,张团长心急如焚”。(豆瓣)

红军长征路上的八大著名战役 之一,血战湘江之后的突破乌江天险,是红军转变战略方向后的第一次硬仗。此后是毛泽东一生中的“得意之笔”ー四渡赤水。电影短小精悍,节奏简明快捷,在仅有的90分钟时间里,正面反面角色都很积极出彩。最最欣慰的是,经过紧张激战,小战士和大爷的儿子活到了最后,两个年轻的DD并肩前行的闪光笑脸,是时代最崇高壮美的丰碑。(豆瓣)