父亲的故事

文 / 张传军

巍巍祁连山,悠悠黑河情。美丽富饶的金张掖,处处浸透着勃勃生机。

刀光剑影早已黯淡,金戈铁马业已远去。但记忆的风尘却发出猎猎声响,仿佛穿越历史的隧洞,划破了西部天空,照亮了岁月的眼眸。

七十年前,一群怀揣着崇高理想的人,用他们不可征服的精神力量,在千里河西走廊,绵绵丝绸古道,谱写了一部舍生忘死、坚强不屈、英勇悲壮、可歌可泣的英雄史诗。

这群人就是浴血征程的红军西路军将士们!

张经国,就是这群人当中极普通的一员。

倔强少年

张经国,一九一三年出生在位于皖西边陲、大别山腹地,地处三省七县二区结合部的安徽省金寨县南湾乡麻河村柏元生产队的一个贫苦农民家庭。他要过饭,帮地主放过牛,有时甚至连肚子也吃不饱,从小就饱尝了被剥削和压迫的痛苦。

一九二七年,张经国的家乡有了中国共产党的组织,领导农民运动。很多贫苦农民都参加了农民协会,张经国当时才十四岁,他瞒着父母亲,也没告诉弟弟张经仙和比他更小的妹妹,毅然决然地参加了农会。就这样,他成了一名农会会员。

一九二九年五月,张经国家乡毗邻的商南,武装起义成功,成立了工农红军。五月中旬,张经国的家乡古碑冲、南庄、七邻湾、张家祠堂等地,武装暴动也取得胜利,并建立了游击队。由于他聪明伶俐,记性好,从此,他成了周卫炯领导的游击队里的一名勤务兵,送文件,下通知,工作十分认真。同年八月,他随部队编入中国工农红军第四方面军。由于他积极勇敢,他成为红四方面军第30军供给部的一名优秀传令兵。从此,张经国成了一名真正的红军战士。

炮兵排长

一九三〇年,张经国在红四方面军第30军军部传令兵班长、粮食科士兵。之后,他参加了鄂豫皖根据地第一至四次反“围剿”,并参加了黄安、商潢、苏家埠、潢兴四次进攻战役。一九三二年秋,鄂豫皖苏区第四次反“围剿”失利,红军主力西进川陕,开辟新的根据地。这时,张经国随部队西进转战,先后参加了川陕革命根据地的“反三路”围攻,仪南、营渠、宣达三次进攻战役和“反六路”围攻。由于工作积极、认真、果敢,他担任了第30军供给部通讯排排长。

一九三四年初,张经国随部队到达四川青岗墩,红四方面军成立了炮兵团。张经国被调到炮兵团,任炮兵团1营1连3排排长。当时,炮兵团有三个营,大约九百人。每一个营只有六门82迫击炮,一个连三个排,其中一个排是步兵排。炮兵排一个排只有两架炮,其他战士都扛长枪。行军时,迫击炮卸成三大件扛着,到打仗的时候再安装起来。

炮兵团成立后,张经国在四川巴州接受了几个月的训练,然后随部队进入甘孜、鲁河,部队休整了六个月。一九三五年,红四方面军穿梭强敌,倦旅奔袭,披荆浴血,无日不战。张经国也跟随部队二涉雪山,三过草地。

1936年10月,红军一、二、四方面军在甘肃会宁胜利会师。然而,此时的形势依然十分危急。蒋介石见全国红军都集中到了陕北,立即调集大批国民党中央军入陕,准备发起“通渭会战”,乘红军立足未稳,一举将红军围歼在陕北狭小的地域里。为了求生存,中央军委决意红军向黄河以西的宁夏和甘肃方向发展,力争打通与当时被苏联所控制的新疆之间的“国际交通线”,执行打过河西的作战计划。

1936年10月,李先念率红30军由甘肃靖远偷渡黄河成功,经过激烈战斗,打垮了对岸的国民党军。11月8日,中央军委电令已过黄河的红四方面军3个军组成红军西路军,在河西建立根据地,单独执行打通“国际交通线”的任务。渡过河西的3个军为5军、9军和30军。30军军长是程世才,政委是李先念。张经国任30军炮兵团1营1连3排排长。从此,他和红西路军开始了悲壮的浴血西征。

亲历一条山

在一条山(今甘肃景泰),西路红军与马步芳部3万多正规军及10万民团,展开了惊天地泣鬼神的殊死拼搏。11月初,马步青各部从东北方向压来,马步芳部从西南方向夹击。作为排长的张经国亲历了这次残酷的战斗。

当时,军队的安排是先步兵,中间骑兵,后面炮兵。当敌人攻上来的时候,指挥员正站在山头的岗楼上,手举望远镜密切注视着整个战场敌我兵力和炮火分布情况。面对疯狂的敌人,炮兵团的全体指战员,计算好距离,对准瞄准镜,恨不得几炮就把虎狼一样的敌人打下去。

战士们几次向刘团长请战,团长说:“上级有命令,让我们等敌人靠近了再打!” 团长说着,指着山顶上的岗楼:“总指挥还没有向我们挥手呢!”敌人离我们只有一二百米远,总指挥仍然平静地站在岗楼上。几分钟之后,敌人摆着不成行的队列,催马冲向我军前沿阵地。“打——!”,总指挥把手一挥,炮兵团十几门大炮,轰隆着在敌人的骑兵群中炸开,瞬间,硝烟、尘土、火焰,像江河巨浪,使整个战场滚动起来。战马的嘶叫声,敌人的“哎呀”声,战士们的喊杀声,震耳欲聋。许多敌人栽下马,被惊马拖着狂奔。“同志们,冲啊——!”等打散敌人后,总指挥向全军发出了总攻的命令。三军奋战,先后又击退了敌人几次较大规模的冲锋。此役历时8天,我军苦战告捷。

一条山战役之后,红军大举西进,所过之处正是马步芳的地盘,他急忙调集“青马”军队主力步、骑共7万余人,大举向红军杀来。

西路军以红30军为先头部队出凉州,红9军出古浪,红5军断后。因为地势和人口稀少的原因,全军成一字长蛇阵形,一个团与另一个团之间也隔着一天路程。11月15日,红9军占领古浪城。古浪为河西走廊的要冲,南北两面临山,只有东西一条狭长的通路。16日清晨,遭马家军突袭。经过三天激战,红军伤亡惨重,被迫放弃古浪,夺路到达凉州(今武威)地区,与红30军、5军会合。

红30军从9军的右翼,经大靖、土门子,直插武威。部队开到武威后,张经国所在的炮兵团住在武威城南关。一天夜里,刘团长向大家传达了总部的命令,要炮兵团每一个班绑一副夺城的云梯,做好攻打凉州城的准备。炮兵团各班立即行动。但是,搭云梯两次夺城未成,于是总部命令集中炮兵团的火力,用炮攻城,后因武威城敌军防守严密,我炮兵连续攻打了三天,仍没有攻克,只得放弃武威,向永昌进发。从11月下旬到12月上旬,我们苦苦坚守于永昌、山丹、一线。12月下旬,西路军以5军开路,9军和指挥部居中,30军断后,顶风冒雪向西开进。

鏖战倪家营

红30军从大马营到民乐,后由民乐沿祁连山到达安阳花寨子,再由花寨子到龙渠黑河总口附近,踩冰过河西洞堡,又连夜行军到达倪家营子。倪家营子是个小村落,稀稀拉拉地分布着几十个土围院落。马家军立即尾随而至,开始发起进攻。每日清晨,马家军以土炮向倪家营子轰击,然后密密麻麻的步兵发起冲锋。红军子弹缺乏,只能以手榴弹阻击一下,然后手持大刀、长矛、木棍等扑上去御敌于营垒之外。双方反复厮杀,从旷野杀进土围内,又从土围内杀回旷野,一直到日落方息。这样的战斗持续了近10天,倪家营内外鲜血流成了河。

1937年2月21日,我军从倪家营子向东突围,边战边走。2月23日,西路军到达西洞堡。这时马家军又追了上来,红30军猛烈出击。当时,我们炮兵的任务是配合骑兵行动。当敌人靠近我们的时候,我们炮兵的十几门大炮就全线出击,等炮兵把敌骑兵打散,我军的步兵和骑兵又举枪挥刀杀向敌阵。经过一天一夜的激战,我军消灭追敌一千多人。西洞堡战斗虽然胜利了,但是,我们炮兵团的炮弹也全部打光了,又没有原料造,总部只好决定暂时撤消我们炮团编制,把战士们分配到其他团当步兵,排长以上的干部集中起来,保存技术力量,等将来再组织炮兵团。

西路军在倪家营子日夜血战,牺牲消耗巨大。3月5日,西路军乘夜向祁连山突围。3月8日,西路军进至了临泽以南的三条流沟地区,马家军尾随而至。我军被马家军分隔包围在三条低洼的古流水沟里,以大刀、木棍顽强拼杀,每天都要承受马家军的数次猛攻。马家军发现我们红30军人最多,也最能打,就重点向他们进攻。30军将士与马家军苦苦缠斗,无数在雪山草地中都没有倒下去的战士,在这里倒下了。我们30军政委李先念亲自上阵指挥。三条流沟里的血战直持续到了3月11日夜里,我军总部集合各部人马互相接援,杀出重围向祁连山口的梨园口退去。

兵败梨园口

雄伟的祁连山横穿河西走廊,梨园口是进入山谷的一个重要关口。

总部命红9军把守关口,掩护总部及伤员向山中转移。马家军很快围攻上来,9军将士冲出阵前,挥舞大刀奋勇御敌。马家军人多势众,骑兵部队往来奔袭,轮番进攻。我们的战士筋疲力尽,仍苦战不退,最后全部牺牲。

9军全部伤亡后,我们30军又冲上来堵住敌军。为了掩护总部和伤员转移,30军将士同样血溅沙场,以无畏的奋勇精神殊死战斗,在打光了全军的2个主力团后,终于击退了马家军。

血洒康隆寺

西路军全军沿梨园河向西到榆木庄,又向南入大肋巴口,沿大肋巴河到马场滩、牛毛山,又从柏树沟的塔尔寺陆续汇合到了祁连山中的康隆寺地区。3月13日,马家军追至康隆寺,一场血战后,虽然击退了敌人,但我们红30军也终于垮掉了。张经国也在这次战斗中负伤,左腿大腿中弹。就这样,他不得不藏匿了党证,隐瞒了身份,在山中藏了起来。

在养伤的半年多时间里,张经国流落在红湾寺。后流浪出山,在高台、临泽、张掖一带靠讨饭度日。一次,流浪到临泽县板桥乡,他偶遇耍猴的河南老乡(张经国认为是老乡)杨春义,被收为义子,并带到张掖县甘浚乡三光村居住。1937年底,为躲避抓兵,张经国被杨春义送进张掖城里,在王兴隆的当铺里当了一名店员。时年,他24岁。1940年,与王兴隆同母异父的弟弟之女衡月英结婚成家,生有儿女。后到小满乡小满村二社定居务农。

何处是归程

春去冬来,时光更迭。祁连山南北,黑河两岸,旌旗插遍。

全国解放以后,张经国在张掖县小满乡小满村先后担任村长、行政主任等职。

上世纪七十年代,西路军的问题尚在核查落实中。一些不明真相的人,说他是“逃兵”、“冒牌红军”,但他坚信问题总会有解决的一天。他熬过了一次次的“审查”“批斗”,即使是带着大牌子,他也默默地忍受;那个年代,他经历了心理上的极大痛楚与煎熬。

七十年代中期,张掖县民政局、县党史资料办公室几次派人到河南省去核实张经国的身份。由于当时交通、通讯等各种条件的限制,也因他参加革命时年纪太小,且鄂豫皖三省交界处的大别山革命老区,参加红军的人很多。时隔近半个世纪,他对家乡的印象只是一些零碎的记忆。派去核实的人员,根据他和河南省商城县一个叫张民生的人通信的事实,误认为他的家乡在河南省商城县长竹元乡十二道河村。其实,他真正的家乡并未找到。

1978年,政府给他颁发了“红军流落人员证”,明确了他的政治待遇和生活待遇。之后,河南省商城县的张民生继续和他家保持着书信往来,信中张民生称张经国为叔叔,并且时常寄些天麻等野生的中药材来。就这样一直过了很长时间。

一九八〇年。盛夏。

一天午后,烈日炎炎,暑气逼人。

小满二队的许多社员,坐在居民点道路的树阴下乘凉。一个人急匆匆从路西头走来,手里拿着一封信。看到纳凉的张经国,将信一塞:“你们老家安徽来信啦!快看看吧———!”可他不识字,回家后,屋子围满了人。他立刻让正上学的儿子把信念给他听。

信中说:张经国出生在安徽省金寨县南湾乡麻河村,当时参加红军离开家乡时,不到十五岁。他家附近有一条河,麻河大桥是他小时候经常玩耍的地方。张家祠堂是他们张氏家族的宗祠,祠堂前有一棵柏树,现在还在。他家还有家谱,张经国这一辈姓名中间是“经”字,下一辈是“传”字辈,上几辈下几辈姓名中间的字的排序都很清楚。听到这里,张经国早以满脸泪痕:“是真的!确实是真的——!”他一遍又一遍反复地念叨着,口音里还夹着些许浓重的安徽腔。的确,他几十年来经常提到的“麻河大桥”、“张家祠堂”、祠堂前的柏树,都一一对上了号。

这封信里,还夹着一张安徽金寨张家的照片,照片上是一男一女。

信中说:照片上的男人是张经国的弟弟,女人是张经国的妹妹,他们家有兄妹三人。他们的父亲给兄妹三人起了好听的小名:河清(张经国)、金鱼(张经国的妹妹)、满堂(张经国的弟弟张经仙)。照片上的一男一女与张经国的长相一般无二。

信中还说:自从张经国参加红军走后,就再无音信。五十五年间,他们无时不在打听张经国的消息,由于大别山区交通不便,消息闭塞,始终毫无结果。只知道叔叔(信是张经国的弟弟张经仙之子张传发写的)去西北打仗时牺牲了。每逢清明节,都要面向西北,焚香、烧纸,祭奠故去的亲人。直到这一年,经过多方打听,他们才得到一点消息。听有人说,在离他们家二十多里的地方(属河南省),有个姓张的人家和甘肃姓张的一家经常通信。他们决定去了解一下具体情况。于是,张传发(张经国的侄子)扛着铺盖,背着干粮,翻过两个山头到了那个姓张的人家,即张民生家。几经周折,要出了几封信拿回家。全家人看信后才恍然大悟,原来,甘肃张掖那个姓张的人,正是苦苦找寻的亲人啊!信中,还请张经国在有生之年能回老家看一看。

一九八〇年十一月,张经国由长子张传家陪同,踏上了去故乡的列车,了却了他半个多世纪的漫漫夙愿。

时年,他67岁。

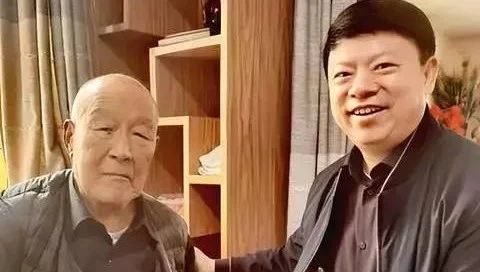

照片中的老者为张经国,后排右二为金寨老家的张传发

1981年5月,张经国在安徽老家住了半年后,由张传发(张经国的侄子)陪同,回到甘肃张掖农村。

1984年,民政局给他换发了“西路军红军老战士光荣证”。此后,他精神矍铄,老当益壮。还经常操持家务,教育众多子女成才。

1986年8月,病故于小满村家中。享年73岁。

张经国病故至今,其子女和安徽省金寨县老家的亲人,一直保持着通讯往来。

大漠孤烟,残阳似血心黯然。

长河落日,骨气如霜人伤神。

苍茫寥廓的河西走廊,将记住他们的名字;雪冠嵯峨的祁连山峰,将为悲壮铸起丰碑;川流不息的黑河水,将永远讲述他们撼天动地的故事……

(二〇〇六年三月于河西走廊甘州)

(二〇一七年三月三稿与甘州 )

作者张传军在父亲张经国的照片前留影

后记

作者张传军,男,汉族,生于1967年,系西路军红军老战士张经国之子。1988年参加工作,中共党员,大学本科学历,中学一级教师。现为青西中学党支部副书记兼教导处主任。

此文是他根据张掖县(现甘州区)委党史征集资料之八——《西路军的炮兵团》(其父张经国口述)和张掖市党史征集办公室的有关资料写成的。由于其父张经国去世二十多年,一些信件已遗失。张经国病逝至今,其子女仍和安徽金寨县的亲属保持着通讯联系。2008年6月,张掖市党史办王国华、孙瑛主编的《飘落的种子——四十八个西路红军流落生活纪实》(兰州大学出版社出版)一书收录了本篇(略有改动)。2016年8月,张传军作为西路红军后代代表,参加了高金成烈士诞辰130周年座谈会。

来源丨传氏物语