中国工农红军少共国际师

中国工农红军少共国际师(简称少共国际师)是第二次国内革命战争时期,由一群平均年龄不到18岁的青少年组成的武装部队。1932年12月,国民党赣粤闽边区“剿匪”总司令部调集近40万兵力,对中央苏区发动了第四次“围剿”。1933年5月中旬,在江西宜黄县西南红军总部驻地举行的全军青年工作会议上,红军总政治部向中央提出了建立“少共国际师”的建议。1933年5月17日,时任中共少先队中央总队部总队长王盛荣向少先队发出迅速完成组建“少共国际师”的号召。

“少共国际师”组建时,辖第58、第59、第60团,部队归红一方面军总部直接指挥。军委会代表王盛荣8月5日在成立大会上宣布:“少共国际师”编入中国工农红军XX军团第XX师(即红5军团),所辖三个团随后也分别改成了第43、第44、第45团。8月15日,红一方面军下达行动任务命令,红15师(少共国际师)为总预备队。“少共国际师”开赴战场后,官兵们在将军殿、团村、大脑寨、驿前、广昌、石城等地,进行过几十次战斗,仗仗打得残酷壮烈。然而,持续一年多的激烈战斗,部队伤亡严重,由成立时的八九千人锐减至不到三千人。1935年2月10日,中革军委主席朱德,副主席周恩来、王稼祥签署《关于各军团缩编的命令》,全军进行整编。其中,包括“撤销红军第1军团第15师,人员分别编入红军第1、第2师”。至此,“少共国际师”也就成了历史名词。

“少共国际师”是一支由“红小鬼”组成的部队,从1933年8月5日成立,到1935年2月10日撤编,虽仅存一年半时间,但经受了残酷战争的考验,既为中国工农红军书写了辉煌篇章,同时也为党和人民军队培养锻造了一批栋梁之材。新中国成立后,他们中有的成为党和国家领导人,有的担任中央国家部委领导,而更多的是供职于人民军队,为祖国的社会主义现代化建设,呕心沥血,鞠躬尽瘁,作出了杰出的贡献。

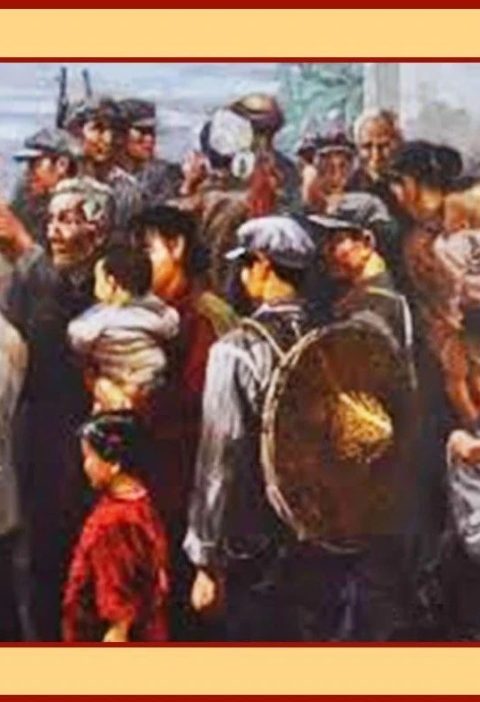

(“少共国际师”,我军最大红色童子团)

(《壮伟的少共国际师授旗典礼》的新闻报道)

END

素材来源:创青春

建筑工程学院

排版:孙福强

责编:蒋燕松

编审:赵 燕

审核:刘德海