前言

我父亲陈揖生曾用名胡广仁,在1933年初春投诚参加红军,在红军总医院当医生兼卫生学校教员。四次反围剿后,随红一方面军直属纵队长征至大渡河边的冕宁时,因严重痢疾拉肚子昏到在“茅房”而掉队了。对陈揖生当过红军军医及教员的鲜为人知的经历,却无人知晓。只有找到胡广仁这个人,陈揖生当红军的这一段经历才能大白于天下。现将找到胡广仁的戏剧性过程和感想记录如下:

偶然巧遇

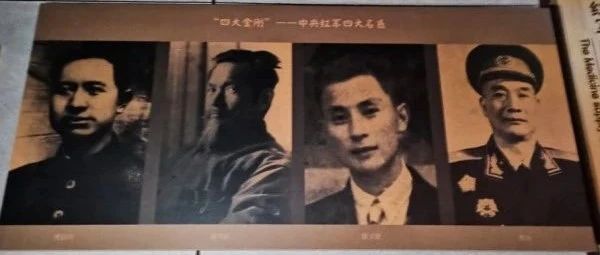

2022年8月5日,我弟弟陈志逵与朋友一起从四面山的度假房出发,到贵州旅游,晚上6点左右到达贵州赤水土城时,看到当地有一个“土城红军医院纪念馆”,由于天色已晚,纪念馆巳闭馆了,就与看守这个记念馆的人员沟通:“我们是重庆来的,能否进入参观”。在得到同意,允许进入参观后,我弟弟他们一行人便进入了展馆,在进入到一个展厅时,有一个长长的木匾牌顶上写着“四大金刚—中央红军四大名医”,在其下面贴了这四个人放大了的照片,照片下写着每一个人的姓名,在匾的下面又有每一个人的亊蹟介绍展板。

(中央红军四大名医照)

当他猛然一抬头时,第一眼就看到右二的那张照片,好似父亲年轻时的照片,但照片下面标注的名字却是陈义厚(注1)。

(红军卫生学校时的陈义厚)

(陈义厚事迹简介)

而不是胡广仁,立即感到很诧异!是不是被张冠李戴了?当即就用手机将贴有四个人照片的匾牌和陈义厚的事蹟展板拍了下来,并站在贴着父亲照片的匾牌前留了个影。

(弟弟与贴着父亲照片的匾牌合影)

此时一同去的朋友都说:“你和照片上的这个人长得好像啊!”。出馆后弟弟立即将此照片发给了大哥陈志达和大妹妹陈美梅,陈美梅立即找出当年父母的结婚照片,发给了三哥陈志逵,让他比对、辩认。

(父亲与母亲的结婚照)

弟弟当晚住进了赤水宾馆,在宾馆里,弟弟将匾牌上父亲的照片和父母的结婚照片进行了认真的比对,并从神态、衣服、领带等面部细节进行分析,认为确实是我父亲,并判断我父亲的个人照片“应该是结婚照上剪切下来的”,弟弟当时感到疑惑,“这个照片是怎么弄到纪念舘来的?”。隨即弟弟将纪念舘里所拍的照片连同我父母的结婚照,一并发到了我的微信上,并附言“像不像是一个人”?我收到后反复对比,进一步辨认指出:“结婚照上父亲的头部倾斜度与展出照片完全一致!可以确定此照就是我父亲陈揖生”。

随即,我将与弟弟的聊天记录发给了所有兄妹,让他们也来对比、辩认。8月7日我们全家都认定土城红军记念馆展出的照片就是我父亲陈揖生。

追踪溯源

如何与记念馆取得联系,并将此情况反馈给他们呢?我首先想到在百度上去搜索,虽然搜索到有赤水”土城红军医院纪念馆”,却没有联系电话。

8月8日我想到了我的同事、朋友,现任重庆三峡博物馆馆长程武彦,他可能与土城红军医院纪念馆有交往,因为他们都是博物馆系统的,是否能通过他找到记念馆的电话。随即便与程武彦取得了联系,并通过微信将记念馆的匾照和父母的结婚照发给了他,并附言请代为打听纪念馆的电话,以便我们与纪念馆沟通联系。程武彦爽快的答应了!

8月9日,我又想:能否通过贵州电信114查号台查询纪念舘的电话,结果对方没登记,查不到,我立马向114查号台要了贵州赤水宣传部办公室的电话。查询台告知了电话号码后,我立即联系上了宣传部办公室,将土城红军医院纪念馆里发现我父亲的照片,而标注的是别人的名字的情况告知了宣传部工作人员,对方将此情况做了记录,并留下了我的电话,声称将此事向土城纪念馆转告,由纪念馆人员与你联系。

当天下午五点左右,四渡赤水纪念馆(土城红军医院纪念馆是他的下属单位)李书研与我取得了联系,并加上了我的微信,要我提供图片资料,我随即将纪念馆展出的照片和我父母的结婚照片通过微信发给了她。她看后说:“我马上向上级反馈,你那边有关于你父親的一些具体介绍吗?”同时又说:“我这边抓紧核对,因为你父亲也是红军医生,如果你那边也有具体介绍的话,你看可不可以发给我一份?”此时,我又将与弟弟的聊天记录截图发给了她。

8月10日,李书研向我发来一张照片和一条微信说:“我们这边还有一张照片,想请你和你家人看一下,这张照片是否也是你父亲?”

(纪念馆未展出的馆藏照片)

(家中陈揖生影集上的照片)

我立即回复:“这张照片在纪念馆展出没有?”,“我看了一下这张照片,这是我父亲年轻时的照片”,同时又告知:“我将这张照片转发给我的其他兄弟姐妹等,请他们也辩认一下,辩认情况一会发截图给你”。李书研又回复我说:“这张没有展出,是内部资料,从五官看应该也是你父亲,我们现在已经联系到了当时撰写大纲的专家,已经请他再去确认照片来源了,只是这位专家年纪比较大了,可能需要些时间,请你见谅”。

我兄妹辨认结果出来后,我及时截图发给了李书研。

我大哥陈志达说:“这是五十年代初的标准照,百分之百是爸爸1950年初或者是1946-1949年期间的登记照,不知他们从什么地方收集到的?太不可理解了”。同时为了证实是我父亲,我大哥陈志达又发了一张1955年的全家集体照并分析描述了我父亲“左侧眉毛的特点”,他说:“左眼上眉毛其左侧缺少一些眉毛(稀疏些),他一生中都保持这特点,即使有五官有略微相似的人,不经化妆绝不可能在这些细节上也完全一样”。

我弟弟陈志逵辩认说:“毫无疑问,这是老爸”。

我大妹妹陈美梅说:“完全是父亲的遗像”。

我三妹妹陈珊梅说:“是、是、是、这是爸爸的照片,好像是医师执照证书上面的”。

我夫人徐静如说:我是他媳妇,确实是他年轻时的照片”。

我女儿陈洁说:“这就是公公撒”。

(1969年全家福照。前排右一陈揖生(父)、右二赵观荣(母)、右三徐静如。二排右一陈志遥(巳去世)、右二陈丽梅(巳去世)、右三陈美梅、右四陈珊梅。三排右一陈志道、右二陈志达、右三陈志逵)

(1929年或1930年陈揖生在上海)

(40年代全家福)

(1945年抗战胜利后的全家福)

(1955年全家福)

(1962年全家福)

接着又将我父亲30年代、40年代、50年代、60年代的家庭集体照及1950年6月重庆市卫生局局长周洪生(注2)

(周洪生)

(解放后第一任重庆市卫生局局长,是我父亲当卫生学校教员时的学员)颁发的贴有照片的临时开业执照和1952年8月中央人民政府卫生部部长李德全、副部长贺诚、苏井观、傅连璋签发的贴有照片的医师证书及我妹妹陈珊梅在2011年为纪念八一建军节所写的“父亲的长征故事”文章(此文没发表过)发给了李书研。

(1950年颁发的临时开业执照)

(1952年颁发的医师证书)

收到这些资料后,李书研说:“收到!已反馈给领导,你提供的资料非常有价值,我这边存好,可以确认是你父亲”,又说“因为这个大纲是十多年前的了,我们已经联系到了当时的专家,他现在也是70多岁了,所以需要些时间找下照片的源头,一有消息我就立马联系你”,“陈老师,向你和你的家人道歉,可以确认来源弄错了,可能是当时的资料太少了,又因为名字听起来比较相似,所以弄错了,希望你们可以理解,十分抱歉。我们调查好就将结果返馈给你,感谢!”。

8月11日晚十点左右,我接到四渡赤水纪念馆刘军副馆长的电话,他说:你的电话是三峡博物馆程武彦馆长告诉的,有关你父亲的照片在土城红军医院展出的事,程武彥巳告知了我。此时,我的电话铃响了,正是程武彦打来的,我告知刘馆长,我们暂时中断通话,待我接了程武彦的电话后,我们再通话。电话中程武彦说:“我巳联系上土城红军医院纪念馆刘軍副馆长了,他的电话已发在你微信上,你的电话我也告知了他,刘馆长会主动找你联系的,他想与你見面,我说你在避暑度假可能找不到”。我回答程武彥说:“刚刚我和刘馆长正通话时你电话就打来了,非常感谢你帮忙使我与展览馆取得了联系”。接着我又与刘馆长继续通话,他说:“我在黑山谷大酒店开会,今日结束,我们是否可以见见面”。我说:“我在黑山谷奥陶纪避暑度假”。他马上接着说:“正好我在黑山谷大酒店开会,会议已结束,我眀日前来拜访你,真是机会好,我们好有缘份哟!”此时,我与刘馆长马上建立了微信关系,就将我与李书研的聊天记录和我妹妹写的”父亲的长征故事”发给了他。

8月12日上午10时,刘馆长一行3人驱车20分钟左右就到了我们的度假房,我与他们饶有兴致进行了两小时左右的交谈。刘舘长说:“很荣幸能很快与你见面,说明我们很有缘份!你反映的情况前两天我们馆的李书研已报告了”。接着,刘馆长对土城红军医院纪念馆掛的父亲的照片,而标注的名字是陈义厚的情况作了说明。他说:“2009年赤水县向国家卫生部写报告,拟在土城建红军医院纪念馆,请能予以支持。当时卫生部一个副部长作了批示,由卫生部一个姓余的处长牵头,对筹建工作作指导,并委托“中红网”的资深记者江山老师搜集、整理有关资料和撰文、编写展出内容等。江山记者与老红军医生的红二代十分熟悉,经常有交往和聚会,至于他从什么人手里搜集到你父亲的照片,我们也不知道。现展览馆己将有关照片资料转给了江山,等待他回忆后再答复你”。

在交谈过程中,刘馆长也向我了解父親在红军当军医和卫生学校当教员的情况,我将知道的情况也一一向他作了介绍。交谈完后,刘馆长把江山的电话告知了我,并一起拍照留念,共进午餐。

(与刘军馆长会面)

(与刘军馆长合影留念)

在分别时,刘馆长说:“欢迎你们来四渡赤水纪念馆、红军总医院纪念馆、女红军纪念馆参观”。我高兴的回复说:“在适当的时候我们一定会前往,届时我们再联系”。

当天下午,我又将贴有父亲照片的“临时开业执照”和“医师证书”,通过微信发给了刘馆长,以便他们把馆藏的另一张标准像与证书上的照片作比较。同时还告知:“红军医院中还有一个人与贵州有关系,此人名叫周洪生,是红军卫生学校学员,也是我父亲的学生,(1933年一1935年)参加长征,解放后1949年11月一1958年任重庆市卫生局局长,听说1958年一1967年任贵州省卫生厅厅长,文革后去向不明”。

8月14日我又与刘馆长联系,问到:“你们放大展出的照片原件有没有?是不是用我父母的结婚照经过裁剪后形成我父亲的个人照?能否将放大展出的那张照片的原件发给我?”刘馆长答复说:“我们只有单照,结婚照没有”,”管资料的同志去县里出差了,回来了再传给你”。

在这之后,我在百度上搜索了“中红网江山”的信息,知道了江山是“中国红色旅游网”的总编辑,是新华社高级记者。

8月15日我拨通了江山老师的电话,告诉他:“你的电话是四渡赤水纪念馆的刘軍副館长告诉的,我想与你电话联系或建立微信关系。主要是想了解我父亲(陈揖生)的结婚照被剪裁放大,在土城红军医院纪念馆里展出,而照片下面标注的姓名是陈义厚,不知道这是怎么回事?”,同时我也告诉江山老师,前几天我已与四渡赤水纪念馆的刘军副馆长取得了联系,并見了面。刘馆长告诉我说:“我们反映的情况和提出的问题,已转告了你,当时你是筹建纪念馆,帮助搜集整理编辑撰文的主要负责人,要等你回忆核实答复后,再告诉我们”。为了弄清这个情况,请你能与我加上微信,经常保持联系,相互沟通,交流信息。江山老师欣然同意,加上了我的微信。我即刻将我与纪念馆刘馆长交谈的情况、聊天记录以及与李书研微信聊天的裁图转发给了江山老师,同时也将相关的照片资料和我妹妹陈珊梅在2011年写的“父亲的长征故事”的纪念文章一并发给了江山老师。江山老师收到并看了这些信息后,非常高兴,要把我妹妹写的文章在”中红网”上发表。同时,又告诉我:“你父亲的照片,我记得是当年一位红军军医,后来当了解放军总医院院长提供的,他已在前几年逝世了,他儿子也去了美国”。我又问到:“这位院长叫什么名字?”江山就发了《寻百年红医,讲党史故事”之红军博士凃通今(注3)”,

(涂通今)

也就是告知我是涂通今提供给他的,我回复说:“我从未听父亲说过凃通今这个人”,这个人怎么会有我父母1940年的结婚照和我父亲1950年左右的个人登记照?我非常失望的回复江山老师:“看来土城红军医院纪念馆里所挂我父亲的照片的来源可能永远是个迷了,一个死结的无头案了”。

此后,我将江山老师回复我的结果和我的失望的感觉分别发给了我的兄妹。我弟弟看到这个结果和我说的“永远是个迷”,却另有看法,他说:“不一定?将江山中红网的微信名片发给我,并告知他,让我加他微信,拟写有关文章和诗词给他”。我及时把江山老师的电话告诉了弟弟,并马上在微信上告知江山老师:“我弟弟想与你通话并建立微信关系”,江山老师回复说:“可以”。我弟弟与江山老师电话相互沟通后,又应江山老师的要求:把我父母和兄妹原工作单位、任职情况的简历发给了他。同时,弟弟也将他写的”七律——访若尔盖草原.思家父长征旧事,有感之”和”陈志逵诗词雅集”发给了江山老师。江山老师看后感叹的说:“这一家子,厉害啊!”。“诗词和诗词雅集可以在中红网上登载发表”但展出照片的最终来源还是无结果!

8月16日刘馆长把展出放大的我父亲个人照片原片发给了我,我立即将父亲的结婚照拿出来对比,显然是从我父母结婚照上剪切下来的,

(展馆展出的照片原件)

此时,我按刘馆长提供的原片尺寸大小,在结婚照上进行裁剪,所得我父亲的个人照与刘馆长提供的原片一模一样。

(这是将结婚照按展馆提供的原件大小进行裁剪后照片)

可以肯定土城红军医院纪念馆展出的照片是我父亲陈揖生,而不是陈义厚。我将这个结果分别告知了刘馆长和江山。刘馆长回复说:“我们的照片更象是在书籍上扫描的,没有照片那种光泽度,展厅照片己经换了”。

8月17日我与刘馆长再次联系,请他把“换下来的我父亲的照片保管好,我们来展览馆时,能否将该照片送给我们作纪念”。刘馆长答复说:“贴在板上的拿不下来,新的已经盖上去了”。顿时,我感觉好可惜!好遗憾!

事情到了这一步,我感到一筹莫展!好绝望!这根线断了,也就无法再深入了解到父亲的展出照片其源头来自何方了。心中感到特别沮丧!

绝路逢生

8月23日红军总医院医政科长陈志方(注4)的女儿,从中红网上看到我妹妹所写的“父亲的长征故事”一文,文中也提到陈志方,

(陈志方)

便立即将该文转发给了赣南医学院苏区卫生研究中心主任刘善玖教授,刘教授看到这篇文章后喜出望外,立即找了中红网江山,取得了我妹妹的微信个人名片,然后在微信上作了自我介绍:“我是赣医刘善玖,是中红网江山推荐给我的”。我妹妹看到后即与刘教授建立了微信关系,并开始聊天,刘教授说:“我是赣南医学院苏区卫生研究中心主任”,“长期从事苏区卫生研究”,“近日拜读到您的大作《父亲的长征故事》,非常高兴!红军卫生学校的教员中,有几名我一直不知道其下落,你父亲、李延年、曾守容等,现终于知道了您父亲后来的经历”。我妹妹答复说:“这是2011年重庆市渝中区卫生局,在八一建军节前,动员各单位写纪念文章,我写了《父亲的长征故事》。随后我妹妹将她知道的父亲解放前、后的情况向刘教授作了介绍。并告知:“大哥陈志达,原西南电力设计院总工程师,毕业于西安交通大学,曾到北京钱信忠(注5)、王斌(注6)家去过,对父亲的往事比我了解得多”。

(钱信忠)

(王斌)

“二哥陈志道原重庆市渝中区市政绿化局局长,曾到北京香山高干疗养所拜访了孙仪之(注7),对父亲的往事也比我知道得多”。

(孙仪之)

(孙仪之80周岁生日照)

同时就将我和大哥的电话号码及微信个人名片推荐给了刘教授。刘教授及时与我建立了微信关系,并在电话上作了交流。在交谈中我谈到:红军第一台X光机的由来,并说到这台X光机的说明书是德文,但红军医院中无一人懂徳文。由于陈揖生年轻时在上海同徳医学院学医、学德文,在附属的宝隆医院实习(与钱信忠是同班同学,并一起实习),也操作过Ⅹ光机,又懂德文,能讲德语。

(1930年陈揖生在上海宝隆医院)

因此,就由他负责翻译,安装、调试,使用以及维修、保养,并对两名卫生学校的学员,教授X光机的知识和照光技术。

长征出发时父亲负责对X光机拆卸、包装,由两个战士用担架抬着行军,行军至四川和云南交界处的镇雄县的一个小村庄时,根据上级领导的指示,我父亲和两个学员一起将X光机埋藏了,并作了记号,待胜利后再来取回。这样部队就可以灵活机动、轻装行军了。

对这一段历史,所有的文章和回忆录都只提到一个懂德语的人翻译了说明书,参与了X光机的安装,但就没有一个人提到胡广仁这个人的名字。

听完我的介绍后,刘教授很感兴趣、非常兴奋,要我提供父亲在红军中更多的细节。随后,我将土城红军医院纪念馆放大展出的我父亲的照片、我父母的结婚照片、纪念馆展出我父亲照片的原件、我按原件的比例大小对父母结婚照进行裁剪形成的父親个人照片、纪念馆藏存的我父亲的另外一张个人登记照片、我们家庭的合影照片全部通过微信发给了刘教授,以便他比较、辨认,确定纪念馆展出的照片就是我父亲陈揖生(曾用名胡广仁),而不是陈义厚。

之后,刘教授将陈义厚的照片发给了我。这进一步证明了纪念馆展出的是我父亲的照片,标注的姓名是陈义厚,确实被张冠李戴了。

为了让刘教授了解我父亲参加红军,在红军总医院、卫生学校工作及长征中的更多情况,我建议他找大哥陈志达聊一下。刘教授表示:“同意抽时间联系”。

8月25日,刘教授拨通我大哥电话,相互交谈了40余分钟。刘教授说:“有机会联系上你非常高兴,你妹妹所写的文章,使我们联系上了。我长期从事中央苏区医疗卫生这一块的研究,其中在卫生学校教员中就有你父亲胡广仁的名字,后面的结局、到哪里去了,为什么新中国建立以后,一直未见过他的名字,我感到很奇怪,我们一直都在寻找,只要历史上有出现过的名字,我们都想方设法去了解,究竟下落是怎么样?比如陈义厚、陈志方这些人我都知道,包括我与陈志方的女儿都很熟,她都来过我这里三次了,我们天天在微信里有联系。我知道当年牺牲了的陈义厚、俞翰西(注8)、滕中国……,

(俞翰西)

当时还有一些俘虏过来当教员的,除你父亲外还有曾守容、李延年等,这些人我一直不知道他们后来怎么样了,既没有看到本人的回忆,也没有看到人家提过,就很奇怪。你妹妹的文章就是陈志方的女儿转发给我的,我就很惊喜,这篇文章的信息量很大。通过江山找到了你妹妹的微信,并把你妹妹推荐给了我。前天与你妹妹、昨天跟二哥联系打电话聊了,今天我打电话跟你聊一聊,以解我的心结。我现在有一个国家科研课题,中央苏区医疗卫生史料收集、整理,尽量收集当事人,红军将士当年回忆的史料。胡(广仁)老前辈后来他的情况怎么样?我现在才知道了一些情况。请能帮帮我,介绍和提供一下你父亲曾经写过的当年在中央苏区参加医疗救护,包括长征过程中的一些文字资料”。

按照刘教授所提出的问题,我大哥介绍了我父亲陈揖生曾用名胡广仁,1933年春,投诚参加红军的过程;在红军总医院和卫生学校与王斌、孙仪之、陈义厚、陈志方及学员周洪生共事的情况;隨红一方面军直屬纵队长征中的工作、生活及因重病掉队的经历;以及1982年3月带着父亲的照片拜访钱信忠、王斌、孙仪之、陈志方的情况。

刘教授与我大哥交谈告一段落后,他热情地邀请我大哥和弟妹到我父亲曾工作过的地方去参观游览。

胡广仁就是陈揖生

8月27日刘教授将他收集到的中央革命军事委员会总卫生部医政局出版的,陈志方审定、陈义厚校对、胡广仁编著的”医护教科书”;吴行敏(注9)写的”在红军卫生学校的日子里”,提到了专业教员胡广仁;李治(注10)写的“长征中的卫生教育和医疗工作”,

(吴行敏雕象)

(李治)

文中也提到了教员有胡广仁;《红色卫生》第三期登载了胡广仁写的“介绍水疗在治疗上的应用及构造与使用法”以及刘善玖写的“争取和改造国民党军医”中也提到了胡广仁。

刘教授将这些资料提供给我,我看后,感到非常惊奇和喜悦!因为我父亲在红军当过医生和教员,我们兄妹都经常去找关于红军医疗卫生历史的书藉来看,但从未见到有胡广仁这个名字。这次刘教授将他搜集到的历史资料发给我,我仔细阅读后,看到有多处提到了胡广仁这个名字。为了让我兄妹分享我的喜悦,我迅及将刘教授发给我的资料,全部转发给他们了。因为我们兄妹从小时候起,就听父亲说过,在红军时用的名字是胡广仁。他经常给我们摆龙门阵,讲他是怎样参加红军的,受到了谁的接见;讲他在红军总医院当医生,为解决外伤包扎问题;讲他翻译德文说明书组装X光机的事;讲他当红军教员时与其他教员一起编写简易教材;讲他隨红一方面军长征途中的趣事;讲他埋藏X光机的故事;讲他在红军总医院和卫生学校共事的有哪些人,担任的什么职务等情况……。

我父亲讲的这些情节和所提到的人,我们在报刋、纪念文章、回忆录中时有所见,许多情节,许多人和事都与我父亲所讲的相吻合。只不过没有胡广仁这个名字而已。

另外,我父亲在参加工作和多次工作变动的履历表上填写的红军时期的别名都叫胡广仁;我们兄妹在读书、工作时所填写的简历中,对陈揖生1933一1935在红军用的别名胡广仁也都如实填报了。那个时代根本不可能造假、胡编、乱填!

十一届三中全会后,从1979年1月起,我们兄妹多次写申诉书,要求对父亲的冤案进行复查、平反。每次的申诉书中都写进了陈揖生别名胡广仁在红军当军医、教员这一段经历;1981年12.月在宣告无罪,彻底平反后,由哪个单位接收安置遇到了很大困难,我们又向重庆市委和有关部门打报告,报告中也写明了我父亲陈揖生别名胡广仁,在红军中当过军医和卫生学校教员,请组织上予以关心和照顾。

1982年11月綦江县卫生局接收了我父亲,并直接办理了退休。之后,我们兄妹又向綦江县卫生局和有关单位报送了“关于陈揖生平反后请求按落伍老红軍待遇对待的报告”,报告中明确的说到陈揖生别名胡广仁在红军中的情况。由于落实了安置,直接办理了退休,且工资待遇远远高于一般人的水平。因此,我父亲不要我们再给组织添麻烦了。为此,我们就停止了对此项事情的进一步开展。

在解决我父亲陈揖生以上一系列问题时,在40年前就无数次的向党和政府写申诉和报告,这些申诉和报告中都写明了陈揖生别名胡广仁在红军中的经历,这些经历写上去,我们认为有利于问题的解决。因此我们不可能胡编乱写出来去欺骗组织。

综上所述,充分印证了刘教授搜集的历史资料中提到的胡广仁,与我父亲说到的胡广仁完全是一个人。现在要由我父亲所认识的红军医生、教员来佐证这个事,已经不可能了,因为这些老红军几乎都去世了,据刘教授说“涂通今还活着,可惜涂老将军已经无法讲话了”,所以只有根据史料和现有的资料进行梳理、客观分析、逻辑推理,就可以判定胡广仁就是陈揖生!

为此,对刘教授帮助我们找到了胡广仁,使陈揖生和胡广仁对上了号,同时也了解了我父親在红军卫生医疗工作中的业绩,我们全家都表示衷心的感谢!

虽然“土城红军医院纪念馆”挂出我父亲照片的源头找不到了,深感十分遗憾!但却歪打正着找到了胡广仁,真是运气、喜剧!我们全家都倍感欣慰!

9月11日我将綦江卫建委新建立的陈揖生档案的有关部份复印后,发给了刘教授。10月4日,我在清理父亲的遗物中发现了他在1982年10月10日写的“陈揖生曾用名胡广仁在土地革命时期参加革命的经历”的文章,我也发给了刘教授,第二天刘教授就将此文稿编成文档打印出来发给了我,经校对后送中红网江山,中红网于2022年10月10日在网上登载发表了。发送这些资料给刘教授,其目的是使他能多一个渠道了解我父亲在红军中的情况,也有利于他科研课题的研究。

结朿语

两个月来,我们兄妹費尽周折,不辞辛劳,寻找父亲老照片、文字资料以及回忆父亲在红军时点点滴滴的经历。并与关心和过问此事的人进行交流,互通信息。最终在刘教授那里得到了我父亲在红軍时的宝贵历史资料,证实了陈揖生在红軍当军医、教员时的真实身份。

我父亲因脑溢血于1996年11月23日在重庆逝世,享年八十四岁。他的这段鲜为人知的经历,如果不是土城红军医院纪念馆匾牌上的照片,不是三弟陈志逵的偶然造访而发现,也许就永远顶着陈义厚的名字迎接广大参观者了。

作为陈揖生(胡广仁)的后代,我们衷心的感谢三峡博物馆的程武彥馆长、四渡赤水纪念馆的刘军副馆长、工作人员李书研,中红网的江山总编辑,赣南医学院苏区卫生研究中心刘善玖主任以及陈志方的女儿。是他们以历史的责任感,一丝不苟的精神,帮助我们找到了胡广仁。我父亲陈揖生在天之灵也可以得到安慰了!

父亲陈揖生灵堂挽联长征憾未尽风雨凌历半生百折仍挺傲霜枝开放喜有待春光和煦万岁千杯不辞驾鹤归横批:风范永存

陈志道回忆、记录、整理 陈珊梅编辑、校对、修改

注(1)——陈义厚(1899一1935),1931年参加宁都起义,入伍红军,任红五军团军委总卫生部军医处处长。1932年军医处改为卫生部任部长。1933.8.任军委总卫生部红军卫生学校校长。1934年10月中央红军长征时,留在了当地。 注(2)——周洪生、(1933一1935)参加红军长征。红军卫生学校学员。曾任红军軍委卫生队指导员。解放后1949年11月一1958年任重庆市卫生局局长。1958.4.一1968.10.在大连医学院和遵义医学院任党委第一书记兼院长。 注(3)——凃通今1914年出生,1932年参加红军,任福建军区后方总医院护工,10月考入江西苏区红军卫生学校(第二期学员),1933年毕业后任红军军医,中央教导师卫生处医务干部。 注(4)——陈志方(原名陈士骥),(1906一1990)。1931年初到中央苏区,历任闽西军区军医处长、中央军委总军医处代处长、红军总卫生部医政局局长兼红军军医学校教育长、校长等职。是红军早期医务工作的主要领导人之一。 注(5)——钱信忠(1911一2009),1932年参加红军。历任八路军129师卫生部部长、华北军区卫生部部长、1950年任西南卫生部部长。 注(6)——王斌(1909一1992),1933年参加红军,任中国工农红军卫生学校教务主任兼附属医院外科医生。 注(7)——孙仪之(原名孙从礼),(1906一1986),1933年参加红军,红军卫生学校教员。1934年10月任红军干部连医生,卫生学校教务主任。 注(8)——俞翰西(字捍西)、(1903一1935),1933年2月参加红军。次年10月隨红一方面军长征,在中央干部休养所任医生,担任中央领导的保健工作。1935年4月部队在贵州紫云坡五里牌卸装休息,在为伤病员查病时,突遭敌机袭击,中弹牺牲。 注(9)——吴行敏(1917一1994),1932年参加红军。1933年在红军卫生学校学习两年,后任红五军团39团2营医助,红四方面军独立师卫生队医生、队长。 注(10)——李治(原名李守镜),(1899一1989)。1930年参加红军,在红军第四医院担任医务主任。1931年后担任红军第一医院医务主任、院长,与傅连璋、戴济民、陈义厚被尊为医界”四大金刚”。成立红军卫生学校后任教员。