阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体“靓仔说说历史”,再点击“关注”,这样您就可以免费收到最新内容了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注。

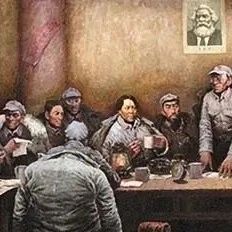

1935年1月1日,红军中央政治局在黔北地区的“猴场”进行了一次重要会议。史称“猴场会议”。

这次会议召开得恰逢其时,此前的红军因为反围剿失败,陷入了被动之中。加上党中央李德等人的错误领导,又遭遇了湘江战役的重创。

经过国民党反动派的围杀,工农红军人数由8万多锐减到3万人,革命的火种危在旦夕。

好在“猴场会议”中,以周恩来为首的领导人展开了自我总结和批评,一改领导阶层的错误导向,让红军的指挥走上正轨。

不过改变思想只是第一步,此时摆在红军面前的是,后有几十万国民党大军的围追堵截,前有天险乌江挡住去路。

红军上下已经到了生死存亡的时刻:顺利渡江则还有一线希望,如果短时间内过不了江,恐怕将会凶多吉少。

1935年1月2日深夜,毛主席望着水流湍急的江面,默默地点燃了一支香烟。可是一支烟还没抽完,天空突然下起了大雪。

本来就困难重重的渡江过程,因为天气的原因更加困难了。

毛主席

那么红军是怎样完成这样一个无解的任务的呢?在渡江以后,为什么毛主席要点名表扬一位19岁的战士呢?

围困乌江

如果具有预知未来的能力,恐怕当时在渡过乌江之前,红军领导人当时的心理负担会小很多。

他们不知道,渡过乌江恰恰意味着长征胜利的第一步。尤其对于毛主席来说,渡江不久后,红军不但暂时摆脱了敌人的围堵,而且顺利来到遵义。

在遵义召开了一次足以改变中国命运的会议,在遵义会议上,党中央纠正了4年来博古,李德等人的错误路线,确定了毛泽东的军事指挥权。

因为周恩来,朱德等人的支持,毛泽东在会议上作了长时间的发言,不但总结了红军在第五次反围剿中的失败原因,也为红军的未来发展定下了基调。

遵义会议

会议经过讨论,不但定下了首先在四川,贵州,云南交界处,建立根据地的初期目标。也定下了长征的最终目的——在陕北建立中心根据地的未来蓝景。

然而未来虽然光明,可是此时的局面却十分困难。眼看着追兵不断逼近,面前不但有乌江挡路,而且对面的守军也以逸待劳,布下了铜墙铁壁。

乌江对岸的敌军首领,是当时的贵州军阀王家烈。他收到红军向乌江方向撤离的消息后,派遣军队在对岸建立了大大小小的火力点,碉堡和阵地。

仅仅这样做还不罢休,他还下令把所有可以渡江的桥梁全部毁掉,流域内所有船舶也被国民党军队收缴。用王家烈的话说:“不许给共军留下一片可以渡江的木头。”

他深知自己的任务是阻拦而不是交战,哪怕正面打不过也无所谓,只要拖住红军渡江的脚步,等后面的大部队杀过来以后,自己就是大功一件。

面对这样的困境,党中央迅速调整了进军方式。首先将兵力分为数各部分,先由大部队佯攻牵制,再派小股部队趁此机会伺机抢渡。

抢渡部队的任务主要是两个,一是在两岸拉起绳子,帮助后续部队架起浮桥,辅助主力部队渡河。另一个是骚扰对岸的守军,减轻我军渡江压力,并配合我军先头部队打击守军。

对于先头部队的要求也十分明确,朱德老总亲自下令,第一批渡江人数不得少于一个团。因为人数太多可能会导致进度缓慢,而太少则可能无法暂时压制对方火力,起不到为主力部队争取时间的作用。

朱德

既然这样,那么为先头部队架起绳缆,并牵制地方守军的重担,就压在了突袭部队的肩膀上。

红四团三连连长毛振华,接下了这个光荣而艰巨的使命。他带领着18名战士,乘坐好不容易扎起的五个竹筏,趁着茫茫夜色和浓雾,慢慢驶向对岸。

虽然行动隐蔽,可是他们的行动还是被对面的国民党军发现了。随着枪声响起,一时间对岸的子弹和炮弹密集的射入江中。

本来在湍急的江水中行舟,就是一件困难的事。这下再加上敌人的骚扰,毛振华和战士们的处境更加艰险。其中的两只竹筏一时不慎,陷入了乱流之中,被江水卷着向下游漂去。

这只小队在渡河之前,都随身携带着碗口粗的绳索,可是在敌人的枪炮下也纷纷被打断了。

按照之前的计划,一旦有战士渡江成功,就会在对岸点起火光。这也就意味着计划的第一步成功,后续的大部队渡江也成为可能。

可是除了被冲走的两只竹筏以外,根据时间推测毛振华也应该到达对岸了。火光一直都没有亮起,红军指战员们以为整个计划刚开始就失败了。

竹筏奇策

在此之后,我军先后两次派出小队渡江都失败了。看起来用传统方式架桥作战的方法,是无法实现了。此时的渡江战斗陷入了僵局。

无奈的是,后方的侦察连发来消息,国民党追兵的大部队已经逼近,估计最晚两天就会追上我军。

情势紧急之下,慢慢考虑方法已经来不及了,所以上级给工兵连下达了死命令:一定要尽快架好桥梁,让大部队在敌人来临前渡过乌江。

身为工兵连长的王耀南也陷入两难的境地:首先在跨度最小为2米的江面上,没有任何辅助设备的情况下,建桥几乎是不可能的。其次虽然可以采用浮桥的结构方式,可是材料又从哪里来呢?

看着岸边被敌人扫荡一空,又烧成白地的民房,恐怕短时间内无法搜集齐需要的材料了。

正在王耀南左右为难的时候,连队里一个年轻的士兵找到了他。这个士兵名叫石长阶,年纪仅有19岁,是在红军中成长起来的战士。

王耀南

本来一筹莫展的王耀南,听说石长阶有办法,就让他快说。石长阶刚一开口,王耀南就眼睛一亮,明白了他的想法。

原来石长阶因为生在南方,幼时不但家里的房子,用具是用竹子制成,在他的印象中用竹子建成的桥也十分常见。

虽然国民党毁掉了所有的木头,可是这岸边的竹林茂密,不正好可以作为架设浮桥的材料吗?

一语点醒梦中人,王耀南立刻带领手下士兵,开始了伐竹造桥的工作。为了保证竹子的坚韧,刚砍下的竹子需要在水中浸泡。这样的工序也降低了收集材料的效率。

看到红军人手不足,当地的百姓也自发起来加入了劳动。就这样岸边的竹林一片片的倒下,没过多久就变成了竹篾,再被编织成浮桥的部件。

随着浮桥被一块块的造好,接下来就是由战士们用血肉之躯把他们连接起来,铺成一条通往对岸的胜利之桥了。

王耀南马不停蹄,又带领着工兵连的战士们跳入刺骨的降水,用他们的身躯当成桥墩,用肩膀扛着整个先头部队的前进。

随着敌人的炮声想起,红四团的渡江作战正式打响。想出用竹子搭桥这个好主意的石长阶,此时也跳入水中,成为了保证队伍渡江的“人肉桥柱”之一。

江水水流汹涌,温度又低,衣着单薄的战士们很快就被冻得直打冷颤。可是为了保证浮桥的稳定,他们咬着牙坚持着,哪怕身体已经失去知觉,也没有一个人轻举妄动。

这样的纪律让对岸的国民党守军大惊失色,为了掩饰自己的恐慌,他们急中火力,向浮桥上下的战士拼命射击。

在这样密集的子弹中,渡河的战士由于一直保持移动,受到的威胁还比较有限。可是要尽量保持稳定的工兵连,就几乎成了敌人的活靶子。

很多战士不幸中弹,鲜血染红了江面。可是他们中没有任何一个人擅离职守,即使身受重伤也没有忘记自己的责任。

石长阶也同样受了伤,他咬紧牙关紧紧抓着浮桥边缘不动,尽管受伤的部位已经由剧痛变得没有知觉,可是此时他的脑中只有一件事,那就是保证先头部队顺利渡江。

这位年轻的小战士,就这样因为伤势过重,牺牲在了冰冷的江水中。直到他彻底失去意识,松开浮桥被江水卷走之前,他都死死地抓着浮桥边缘,坚持到了最后一刻。

像他这样的战士还有很多,正是因为这些英雄士兵的存在,我军的先头部队才顺利渡过乌江,进入了和守军短兵相接的战斗中。

石长阶的事迹很快传到了党中央,毛主席知道后先是夸赞了他的聪明才智,后来又对他的牺牲表达了沉痛的悼念。

毛主席

不过此时红军的危机尚未解除,将士们来不及悲痛就继续踏上了渡江的征途。先头部队渡过乌江后形势也不乐观,他们被敌军的机枪压在江边无法轻易露头。

脱离险境

要知道如果他们无法尽快拿下敌人阵地,那么一旦追兵到来,之前的所有计划和牺牲,都将功亏一篑。

正在这个危急的时刻,先头部队忽然发现敌人后方,出现了一阵不一样的枪声——原来敌人后院着火,受到了偷袭。

难道是敌人自家内讧了吗?如果是红军部队,他们又是哪一支,如何渡过乌江的呢?

毛振华

原来这支在敌军腹地突然发难的几人,正是之前迟迟没有动作的毛振华。他们的竹筏顺利抵达对岸,当时因为天色已晚,敌人并没有察觉。

就在毛振华准备按照事先安排,点起火种准备向队伍报信的时候,他忽然发觉自己一行人,已经来到了敌人的眼皮子底下。

当时距离他们十几米远的地方,正是敌人居高临下的机枪阵地,和重火力点。

了解到这个情况后,毛振华反而生出了一个不同的想法。此时他们带着的绳索已被打断,即使点火报信,也无法继续建桥了。

而且在这么近的情况下点火,势必会被敌人发觉,反而不利于自己的隐藏。既然架桥任务失败,不如暂时潜伏下来,等到先头部队渡河的时候,帮他们处理敌人的重火力守军。

作为一个拥有丰富军事经验的老红军,毛振华改变了计划,向其他人转述了自己的新计划。就这样他们在敌人的视野盲区藏了起来,一方面养精蓄锐,一方面等待着我军的进攻。

没想到事情果然按照他的想法发展,我军先头部队遇上了敌人的疯狂阻击。可是国民党守军没想到的是,仅仅距离自己十几米远的地方,就藏着红军战士。

战斗刚一打响,毛振华和战士们就在敌人侧后发起了攻击。随着步枪和手榴弹的响起,敌人的火力点被迅速拔除。我军先头部队也借此机会,可以更加从容地进攻和掩护后续部队了。

这不足十人的小队打了敌人一个措手不及,迅速被占领的制高点和阵地,又让后方的敌军在感叹我军神兵天降的同时,对抵抗失去了信心。

这边我军的先头部队越战越勇,而贵州军阀的守军则一触即溃。以此处为基础,随着我军后续部队的增多,沿岸的数个渡口都被红军攻陷和占领。

对于吓破了胆的敌人来说,逃走彷佛是一种传染疾病,后方的守军往往一枪未发,就随着前线溃逃队伍撤离。我军自此长驱直入,很快就占据了乌江边的大路,为后续的进军铺平了道路。

此役我军一举击破敌军离岸40里外的江防指挥部,俘虏歼敌共三个团。这次战斗也在贵州敌军中创造了一个神话:共产党和红军都长着翅膀,趁着黑夜能飞过乌江,根本打不过!

强渡乌江的战斗只持续了不到48小时,我军全部主力在1月4日前全部度过了乌江,兵锋直指遵义。虽然这次战斗的事件不长,也没有后来的抗日和解放战争中著名战役那么显眼。

可是在此次军事行动中,我党和我军将士们表现出过人的聪明才智,和超人的意志品质。他们的流血和牺牲换来了红军的发展壮大,也为后来的新中国建立保住了重要的革命力量。

对于这场短短两天的强渡乌江之战,大家有什么看法?欢迎在评论区留下您的想法。

【免责声明】如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容!部分文章为转载,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。本站拥有对此声明的最终解释权。

-END-

感谢大家的阅读,你的阅读是对小编的鼓励,如果觉得文章还不错的话,小手轻移点一下右下角,点“在 看”,谢谢对小编的支持,小编一定每天给你们带来更多资讯。