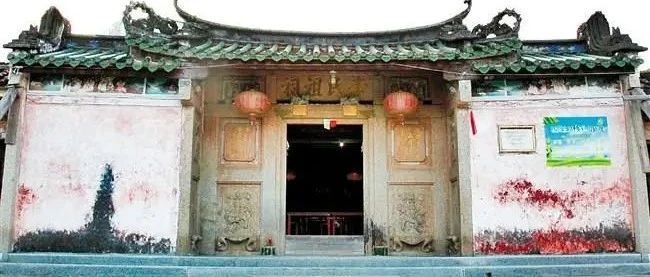

红宫——中共南山临时军事委员会旧址、红军四十七团成立和潮阳县革命委员会成立旧址、彭杨军校第四分校校址

何石(1895-1929),字玉山,广东省普宁县南园村人,1926年参加中国共产党。他是红十一军劲旅四十七团团长,普宁县农民运动的组织者和领导者之一,普宁农民武装的创建者和大南山革命根据地的重要开拓者。1927年10月中旬,中共南方局、广东省委举行的联席会议上,以农民同志的身份当选为中共广东省委委员。

何石立场坚定,刚直不阿,无私无畏,他的一生与人民群众紧密相连,是中国共产党的优秀党员和劳动人民的忠诚儿子。

1927年“四一二”反革命政变后,何石辗转于大南山莽丛间,以山坳为依托,逐步在战斗中建立大南山革命根据地。在山野驻扎期间,何石深怀军民鱼水的深情,坚持与当地的百姓吃在一起,干在一起。他和老百姓一样吃着番薯粥,吃着最普通的腌菜和当地的黑榄,有时买到几块豆干,拌上盐水韭菜,就是难得的“美味佳肴”,吃上一口番薯丝捞饭,何石心满意足,更是邀请附近的乡亲一同分享,吃着饭,拉拉家常,宛如一家人。宿营地借用农民的房屋的时候,何石总是亲自动手,把屋子打扫的干干净净,他十分注重细节,从不轻易改变屋内的摆设,有时在屋子里油印资料,他也是千叮万嘱要把机器及时转移到附近的石洞藏起来,偶尔屋内有掉地的纸屑,他也要捡起来烧掉。“千万不能留下革命机关活动过的痕迹,以免敌人突袭时老百姓一家子受累”。

他照顾当地的老百姓,也照顾队伍的同志。每逢饭点,他都要到炊事点转转、看看,保证每位同志都有饭吃;夜里,他也总到哨岗营房走走,看看站岗的同志有没有受寒,帮熟睡的小士兵盖好被子。干部家里有困难,他想方设法帮忙解决。当时,赤卫队的队长李录参加革命后,家里只剩妻儿,劳动力严重不足,何石知道后,组织同村或邻村的农民,齐心协力帮李录家里摘菜、割草,解决劳力缺乏的问题。1928年4月,李录到将军湖开展革命工作,在外驻扎了2个月,当他回到家里,只见一切井井有条,田园生机勃发,工作妥妥帖帖,内心十分感动。

为了革命,何石倾尽所有,而他却置之度外,从不记挂。1928年大年初一,果陇反动团头子庄大泉洗劫了何石的家,将他的房屋财产毁之一炬,何石一家有家难回。庄大泉洋洋得意,四处宣称“庄(谐音:砖头)比石(石头)硬”,何石听后,置之一笑。“携私怨,比软硬,有什么意思?我何石是硬骨头,为革命粉身碎骨,在所不辞”。当时,他的妻子刚产下女儿不久,无处栖身,起初辗转寄居亲戚家,1928年4月以后,由于战斗形势严峻,平原实在无法安居,何石才在领导、同志的劝说下,把妻子阿琴和孩子接进大南山。在马头再村的时候,有群众提出,阿琴嫂子空脚白手(什么都没有),缺食少用,公家应想想办法照顾她。何石坦然说“让她和农民一起劳动,同农民一样吃喝,吃得饱就好了,眼下革命还没成功,该吃点苦”,便吩咐妻子陈阿琴主动参与劳动,绝不能动用公家的财物补助。后来,阿琴移住控肚村。这时,以何石为主任的后方委员会驻三坑村,两村相距只有三里多路。有时营地宰猪,同志们提议:“送一份给阿琴嫂子吧”。何石严肃拒绝:“公是公,私是私,‘杉数不能混卯数’!”后来,何石觉察阿琴携带幼女不方便,便说服阿琴把还在哺乳的幼女寄托平洋亲戚家抚养。当平洋外甥媳妇罗如珍上山来领养女儿时,有的同志提议从没收地主财物的金银仓库挑几件当作抚养费,何石掷地有声地说:“公物自有公用。这是公物,不能徇私!”

1929年11月,何石所在部队北上策应红四军南下梅县,转战中,他英勇迎敌,壮烈牺牲,时年34岁。他以短暂的一生为革命建立光辉业绩,永远为人民所传颂敬仰;他在革命斗争中所表现的高风亮节,更深深地印在人民的心里,永远成为激励人民前进的珍贵宝藏。

汕头史志

微信号|STDSFZ