这是一部一代伟人毛泽东、国学大师钱穆、南怀瑾等人反复推荐的书。

1970年12月,毛泽东让身在安徽的李德生进京,调任他为北京军区司令员。在任命之前,毛泽东专门找了李德生将军谈话,其中就有说到《读史方舆纪要》,他说:“你看过顾祖禹的《读史方舆纪要》吗?这是一部军事地理的参考书,要找来看看,先读有关华北部分。你知道北京为什么叫燕京,北京最早的居民点在哪里?当北京军区司令员,要了解北京的历史地理,了解华北的历史地理。”

国学大师钱穆1930年代在北京大学教书的时候曾经得到顾祖禹《读史方舆纪要》的前八卷,清朝嘉庆年间刻本。钱穆得到后专门写了一篇文章,刊登在《禹贡》半月刊上。他在《《中国历史精神》中说道:“清顾祖禹的《读史方舆纪要》,是军事地理著作,凡中国用兵所经地方,进退攻守形势都有分析。”

国学大师南怀瑾

国学大师南怀瑾在多次演讲中大力推荐《读史方舆纪要》。他在《论语别裁》中说:讲到中国的民族性,有一部书,是顾亭林的名著《天下郡国利病书》。后来成为研究中国地理、研究中国地方政治思想必读的书。第二部书是顾祖禹写的《读史方舆纪要》,也是研究政治地理、军事地理最重要的书,现在读来还有价值。这两部书合起来称为《二顾全书》。当年凡是留意国家天下事的,尤其是研究军事的人,都要读的。

据说当年小日本侵华都对此书研读很深。有学者指出,仅举其淞沪之战中,所采取的战略就可知。

那么,这部《读史⽅舆纪要》究竟是怎样一部奇书呢?

挽救红军命运的“千古绝作”

红军北上抗日的线路指引图

1935年5月24日,蒋介石接到报告,说红军将直接到达大渡河安顺场!他听到这一消息后会心一笑,认为红军这是犯了“低级错误”,因为在他看来,这是一条“绝路”!于是,立即给各路将领发电报:“大渡河是太平天国石达开大军覆灭之地”……“希各军师长鼓励所部建立‘殊勋’”。(《红军长征在贵州史料选辑》)

其实走这条路,是毛泽东经过了深思熟虑和深入调查的。在安顺场前线,毛泽东听取了刘伯承、聂荣臻的详细汇报后,做了一个决定,红军要沿大渡河两岸赶到安顺场以北一百七十公里的泸定桥,限期两天。这就有了我们都熟知的“飞夺泸定桥”。

1935年5月29日,中央红军部队在四川省中西部强渡大渡河成功,沿大渡河东岸北上,主力由安顺场沿大渡河西岸北上,红四团战士在天下大雨的情况下,在崎岖陡峭的山路上跑步前进,一昼夜奔袭竟达240里,终于在5月29日凌晨6时按时到达泸定桥西岸。第2连连长和22名突击队员沿着枪林弹雨和火墙密布的铁索踩着铁链夺下桥头,并与东岸部队合围占领了泸定桥。打破了蒋介石妄图把红军变成第二个石达开的反革命迷梦,是红军长征中具有战略意义的重大胜利之一。

其实,中央红军能取得这一胜利,和《读史方舆纪要》有着莫大的关系!

罗章龙是毛泽东年轻时的挚友,他曾在自己的回忆录里记载,毛泽东在湖南第一师范时最爱读的书里,有一部叫《读史方舆纪要》,几乎把这本书翻烂了,而且非常喜欢和别人讨论。这为日后的“飞夺泸定桥”奠定了基础。因为,《读史方舆纪要》中记载了“泸定桥”:

铁龙堡。所东七十六里。有两山对峙,峭壁万仞,二水会流,深不可测。上为铁索桥,索凡六条,各长一十五丈,引于河之西岸,系以铁柱,中道板荡,行者戒心焉。(《卷七十三•四川八》)

这段文字所记载的铁索桥就是“泸定桥”。

不仅红军“飞夺泸定桥”和《读史方舆纪要》有相当关系,红军选择的北上抗日的路线,其实也和毛主席熟读《读史方舆纪要》也有密切联系。

在《读史方舆纪要》中,顾祖禹经常会发出一些天才的设想。在评价忽必烈征战大理的时候,他做了一个假设。

关索岭路,本非正道。正道又在西北。此亦不专事黔中之一验也。吾观从古用兵,出没恍惚,不可端倪者,无如蒙古忽必烈之灭大理也。自临洮经行山谷二千余里,自金沙江济,降摩荻,入大理,分兵收鄯阐诸部,又入吐蕃,悉降其众。夫从临洮而抵金沙,亦不过二千里,行军于无人之地,更不事假道蜀中也。夫彼可以来,我何不可以往?设有人焉,出丽江而北招纳诸番,结以信义,径上洮、岷,直趋秦、陇,天下之视听,必且一易,以为此师从天而降也。(《云南方舆纪要序》)

他说,忽必烈先灭大理,再灭南宋,行军路线从甘肃出发,经过四川,然后渡过大渡河,最后达到的大理。然后他说,假如从丽江向北,结识少数民族,上洮岷道(甘肃南部),然后到达陕西,“天下之视听必且一易,以为此师从天而降也”。

顾祖禹去世后二百多年后,中国工农红军从贵州挺进云南,在国民党各路大军围追堵截的险恶条件下,在云南两渡金沙江,沿途积极宣传中国共产党的民族政策,和藏族、彝族等少数民族兄弟歃血盟誓。红二、红六军北上丽江,爬雪山过草地,直趋陕甘,胜利完成了震惊中外的二万五千里长征,最终建立了新中国。

对比红军在云南长征的路线图和忽必烈进军大理的路线不难发现,除了方向相反,路线几乎一致。一个书生的大胆设想,最终被红军长征的壮举所证实。

由此看来,毛泽东对《读史方舆纪要》爱不释手,是很有道理的。

被称为“清初三大奇书”之一

这部书原本为反清复明而编辑

有清⼀代,地理著作层出不穷。但是其中堪称翘楚的就要数明末清初顾祖禹所编纂的《读史⽅舆纪要》。它规模宏大、取材丰富、旁征博引、体例严谨、记载翔实、考订精详,自问世以来备受人们的重视,至今仍是人们研究中国军事史以及历史地理的重要参考文献,被后世誉为“千古绝作”“海内奇书”。

《清史稿·顾祖禹传》评价《读史方舆纪要》称:“宁都魏禧见之,叹曰:‘此数千百年绝无仅有之书也!’以其书与梅文鼎《历算全书》、李清《南北史合钞》称三大奇书。”魏禧对《读史方舆纪要》的评价甚至超出了同期大儒顾炎武的同类著作《天下郡国利病书》。

而要了解这部书,首先要了解这部书的作者顾祖禹。

顾祖禹,字瑞五,号景范,无锡人。顾祖禹能写成《读史方舆纪要》这部伟大的地理著作和他的先祖有着很大的关系。顾家最远可以追溯到南朝梁、陈之际的顾野王。掌修国史,写过《玉篇》《舆地志》。因此,顾家的家风一是觉得他们历代都有著述,号称 “吴中文献”,二是研究历史地理学,而且以“经世致用”为宗旨。

元朝时,顾家子孙隐居不仕,直到明成化年间,才开始入朝做官。

顾祖禹生于明末,明朝灭亡后,顾家便成了明朝遗民。顾家遵从“华夷之辨”,不想与“蛮夷”统治者合作,顾祖禹的父亲顾柔谦就希望儿子以后隐居不仕,因此,顾祖禹便没有参加科举,一直过着清贫的日子,主要的经济收入来自自己做私塾老师。

顾祖禹把他做私塾老师的菲薄收入分作两份,一份交给妻子打点生活,其余用来购买纸笔,和夜间照明的灯油。由于祖传的藏书多数毁于战火,也无钱远游四方作实地考察,只能千方百计地借阅、借抄。

他曾自己写一副对联挂在卧室:

夜馆人静后,早起鸟啼先。

这便是他辛勤工作的真实写照!

但是我们不要认为顾祖禹就是一个人深居山林。其实,他只是不去做官,他的朋友圈、交际面是非常厉害的,比如魏禧、唐甄、刘继庄,这些都是当时的名士。

他和他父亲经历了明朝灭亡,一直想反清复明,但是书生能做什么呢?于是,他决定写部书,把天下的山川形势仔细考察一番,哪里适合设防,哪里便于埋伏,这里历代发生过什么战争,在各种地形下具体如何来打仗。打下该地后,该地的物产、交通如何,民生怎样来安排,书中都一一给了答案。概括起来说,《读史方舆纪要》是顾祖禹继承父辈们的遗志,为反清复明所做的文献准备。

因此,张之洞在《书目答问》中将它列入兵家类。

经过30余年的笔耕不辍,50岁左右时,他终于完成了这部举世闻名的历史地理巨著。康熙三十一年,顾祖禹病逝于无锡胶山,终年61岁,遗嘱在墓碑上称处士。处士,古时候称有德才而隐居不愿做官的人。以此来表示心向明朝,不仕清朝的志向。

军事地理学的必读名著

《读史方舆纪要》的辉煌成就

嘉庆十六年(1811)年,《读史方舆纪要》全部刻印出版,共130卷,附《舆图要览》4卷,全书280余万字。

纵览《读史方舆纪要》,全书大致可分为四个部分:

第一部分主要介绍历代的州域形势,共九卷,概括叙述明以前各代州郡位置、形势,及其与用兵进退之策和成败的关系。“州域之分合,形势之重轻,了然于中,然后可以条分缕析,随处贯通”。

第二部分主要介绍各省方舆,按明末清初的行政区域分述十五省的府、州、县形势与沿革、区划,以及各处历代所发生的重要战争。并且每省卷首都有一篇总序,论述其历史要点,使全省形势一目了然。

第三部分为川渎,共六卷,采集历代地理书中有关山川、河流的记载,“以川渎异同,昭九州之脉络”。

第四部分为分野,共一卷,采集历代史志中有关各地星宿分野的论述。另外,附录有舆图要览四卷,从京师各省、边疆漕运乃至海洋等,都有图表。全书形成一个完整的整体。堪称明代最为完备的兵要图籍。

《读史方舆纪要》的特点非常突出:

《读史方舆纪要》不单单是一部地理著作,这从顾祖禹着手撰写就已经确定了的。他凭借自己政治、军事、地理等方面的独到见解,往往可以从社会和历史等多种因素中断定当地地理形势的轻重、得失,尤其是区域与军事之间的关系。

例如,说江南,他认为以东南的形势而能与天下相权衡者,只有南京。说河南,他认为自古便认为这里是四战之地,如果想取得天下,河南在所必争。不过,取得天下后想守在河南,那就会有覆亡之危。说浙江,他认为浙江之形势尽在江、淮,它们保不住,浙江必然失守。

《读史方舆纪要》虽然重在讨论地理,但顾祖禹不唯地理论。在他看来,地理形势要发挥其作用是要配和时机、领导者的才能才能起到更好的作用的。

《读史方舆纪要》所取得的成就,远远超过了《元和郡县志》《太平寰宇记》《舆地纪胜》《方舆胜览》等等诸多前人撰写的历史地理著作。即便是在《大清一统志》问世后,《读史方舆纪要》仍然备受人们重视。

当时的学者彭士望称赞此书:

“远追《禹贡》《职方》之纪,近考春秋历代之文,旁及稗官野乘之说,参订百家之志,续成昭代之书,垂之后世”。“读古今上下数千百年之书,以自成一书,兼括数千百年之上,使数千百年下之人不能不读。”

清人江藩说:

“读其书,可以不出户牖而周知天下之形胜。为地理之学者,莫之或先也。”

《无锡县志》称:

“自《禹贡》《职方》《桑经》郦注而下,一大归宿也。”

晚清名臣左宗棠对此书推崇备至。他在十八岁时开始阅读《读史方舆纪要》,并说,

“喜其所载山川险要,战守机宜,了如指掌”,认为“实学之要,首在通晓舆图”。

可以说,左宗棠那过人的军事才能和一生的文治武功,和《读史方舆纪要》有着很大的关系。

梁启超更是称赞此书:

“体裁组织之严整明晰,古今著述中盖罕其比。”

今天,我们现在处于和平年代,但是如果你喜好壮游天下名山大川,雄关险隘,则此书不可不读;纵然不能经常出游,手捧此书,亦可以神游也!

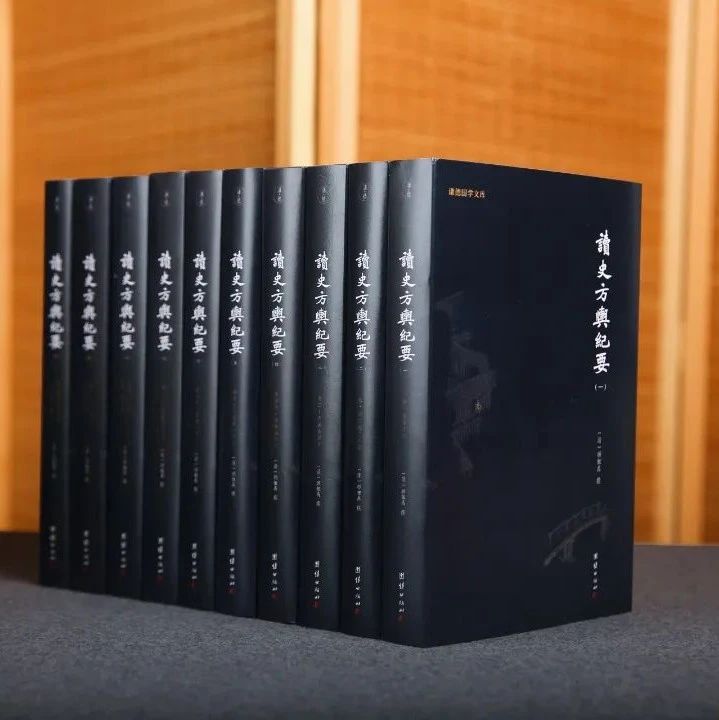

全新简体横排本,

精心整理,排版考究,阅读舒适

《读史方舆纪要》成书后,有不少的抄本刊行。康熙五年(1666),《读史方舆纪要》中的《历代州域形势》,由无锡华家刊刻,仅有五卷,题名《二十一史方舆纪要》。嘉庆十六年(1811)四川龙万育的敷文阁本,是《读史方舆纪要》的第一个全本。此后,又有道光三年(1823)的活字本、光绪九年(1883)的石印本、光绪二十五年(1899)的上海铅印本以及三味书局本、光绪二十六年(1900)的广雅书局本、光绪三十年(1904)的慎记书庄石印本……

《读史方舆纪要》虽经无锡华氏、四川龙万育、新化邹代钧等人先后刊行,传世抄本亦众,但原稿本却“沉埋民间三百年”,直至上世纪二十年代被叶景葵发现,并与顾廷龙、钱穆、顾颉刚等学者展开讨论,此稿本才引起世人关注。此稿本后由叶景葵捐献给合众图书馆,最终在上海图书馆馆庆四十周年之际,由顾廷龙主持影印出版,化身千万,嘉惠学林。

团结出版社最新出版的《读史方舆纪要》简体横排本,正是以《读史方舆纪要稿本》为底本,对稿本中的缺漏和错误,严格参照其他版本以及相关史籍进行了补正,是当代读者阅读和学习《读史方舆纪要》的一个精良版本。

正如一位读者所说:“作者穷一生精力、身家性命铸造的杰作,我们后人应该好好继承。”

▼

新书特惠,喜欢就赶紧入手吧!

《读史方舆纪要》

全十册

原价¥ 680元

现售¥ 340元

*长按识别二维码,立即购买

▽

点击“阅读原文”,即可购买。