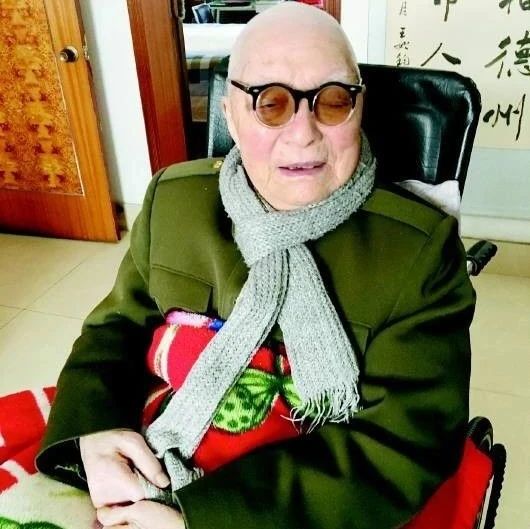

“风吹雨打雷打闪,红军打开剑门关,各路军阀如山倒,我随红军出四川!” 2016年3月25日,在位于德州市德城区的家中,刚刚度过百岁寿辰的老红军袁美义,用四川话慷慨激昂地诵出这首嵌在他脑海中几十年的歌谣。泛起的泪花在记者的眼眶里凝结。 袁美义1916年3月出生在四川省广元县(现广元市旺苍县)袁家湾村,1933年3月参加红军,曾三次翻越雪山,穿过草地,经历过抗日战争、解放战争,身经百战。岁月的车轮缓缓碾过,年事已高的袁美义因腿部骨折长期卧床,听力严重退化阻碍了他的正常交流。采访老人时,记者在他的耳边一遍又一遍地大声喊话,请他讲述长征故事,他只是“嗯嗯”点头,或重复一遍问题关键词。直到听到“夺取剑门关”这场他最引以为豪的战斗时,老人才终于打开了记忆的闸门。 但百岁老人的回忆终究是片段化的,在一直照料老人的儿媳刘先凤的讲述,和老人早些年影音资料的辅助下,袁美义曲折艰险的长征之路在我们面前铺陈开来。 后方忙碌的红小鬼 1933年1月,中国工农红军第四方面军转战到达四川北部与甘肃、陕西交界处的大巴山。 袁美义的家乡就在大巴山的环绕之中。据袁美义回忆,国民党反动派四处造谣:“红军全身长着红包,头上长着红毛,青面獠牙,见到老头儿老太太就杀,见到小孩抱来就活活地吃掉。”老百姓害怕,纷纷躲到山上去了。 3天后,红军真的来了。一位红军战士大声向村民喊话:“老乡们,我们是中国工农红军,我们都是劳苦大众,你们不要怕,你们可以出来看看,我们是不是真的长有红毛,是不是青面獠牙?”红军接着讲:“我们是无产阶级的队伍,我们也是穷人出身,我们不会伤害老百姓的,我们要打倒土豪劣绅,给老百姓分田地、房屋。” 袁美义之前从没听说过“无产阶级”这个叫法,便问红军:“什么是无产阶级?”“无产阶级就是没有田地,没有房屋,也没有饭吃的人。”听红军这样解释,袁美义心想,这不是和自己一样吗? 袁美义家境贫寒,上无片瓦,下无寸地,父亲给地主扛长工,母亲给地主看小孩,哥哥在外面当纸糊匠学徒。袁美义8岁就开始给地主放牛,吃不饱,穿不暖,一年忙到头,地主分文不给。这不就是无产阶级吗? 想到这里,袁美义就试着问:“我就是无产阶级,我想参加红军,你们要我吗?”一位红军首长笑着说:“小鬼,你今年多大了?”17岁的袁美义鼓足了劲大声回答:“我18岁了。”“行,我们欢迎你!”就这样,袁美义成为了一名红军小战士,踏上了自己的红色征程。 袁美义被编在红四方面军第31军,成为了一名通讯员。穿上军装,第一次摸到枪,袁美义心里高兴极了,第二天就投入到军事训练中。但是由于个子太小,枪太重,袁美义训练起来非常吃力,特别是在训练刺杀时,枪刺经常戳到土里,连里的干部看到后就说:“这个小鬼不能扛枪,不能在前方打仗,叫他去后方服务。” 袁美义一听急了:“我不去!我当红军就是为了扛枪打仗,打倒土豪劣绅,打倒国民党反动派。你叫我到后方当副手,不能打仗,我怎么能去啊?” 这时,连里的李指导员过来跟袁美义谈心:“小鬼,怎么了?到后方服务也是一样为革命嘛!我问你,我们的战士在前方打仗受伤了要不要治疗,要不要有人为他们服务?”袁美义听指导员说得有道理,就接受了部队的安排,调到后方医院当了一名卫生员。 居于后方,袁美义的工作非但不轻松,反而很忙碌。由于人手较少,伤员较多,袁美义从早上就开始忙着给伤员上药、换药、护理,一直到晚上也不能停歇。当时绷带比较紧缺,需要重复使用,袁美义还要清洗换下来的绷带,待晒干消毒后继续再用。如果碰上阴天下雨,还要用火将绷带烤干。 有一次,一个战士腿部受伤,连骨头都露在外面,由于缺少好的止痛药和麻醉药,伤员只能自己忍着痛。袁美义给他换药时,尽量轻轻地小幅度地活动他的腿,但他还是疼得骂了起来。袁美义感觉很委屈,心想,自己一天本来就够累了,还要挨骂,就决定不干了。这时,医务主任批评他说:“你在这儿流的只是汗,而这些伤员身上流的不只有汗,还有血,你的身上有一个窟窿吗?你看看他们的身上,有多少枪眼和刀伤?”从那以后,袁美义再也不喊累了。 半年后,袁美义被选中到军部教导队当卫生员,终于又从后方来到了前线。 教导队平时要保卫军部首长,战时要打仗。据袁美义回忆,教导队是军部的骨干,队里有团、营级干部,最小也是班级干部,武器装备好,打仗经验丰富。每次打仗,教导队都被派去啃硬骨头,专打攻坚战。“我虽然是做卫生医疗救护工作的,但是也要参加战斗,背着急救包,既要为军部首长服务,也要救护战斗中受伤的同志。”

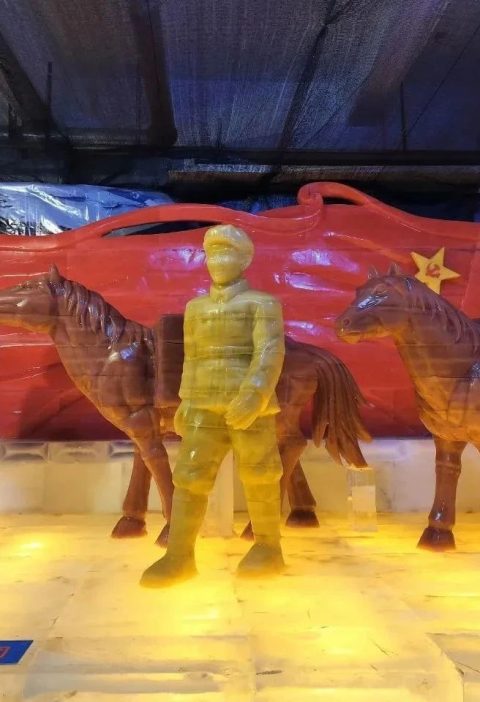

剑门关上拼刺刀 1935年3月,红四方面军为迎接转战北上的中央红军,以强渡嘉陵江拉开了长征的序幕。 红31军军长王树声率先头部队渡过江后,逆江而上,一举攻占敌险要阵地火烧寺,击溃江防守敌刘汉雄部一个旅后,直扑剑门关。 剑门关位于四川省剑阁县城东北30公里的大剑山上,是横跨剑阁、昭化之间的著名隘口。只见关内外地势北高南低,七十二峰如剑如戟直刺青天,断崖峭壁直插云霄,绝壁之上开了一个如剑削斧劈的隘口,中间只有一条人行道贯通南北,故称“剑门”,享有“剑门天下险”之誉,以“天下雄关”而著称。唐代大诗人李白看过剑门关后,也在其《蜀道难》中写下了“剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开”的著名诗句。 扼控川陕要道的剑门关,是敌人江防的重要支撑点,有“一关失,半川没”、“打下剑门关,犹如得四川”之说。 剑门关守敌为国民党川军邓锡侯第28军刁文俊部的3个团,他们在剑门关上修筑了大量的明碉暗堡,依托险要地势进行防守。刁文俊口出狂言:“就算他红军能渡过嘉陵江天险,也插翅难飞过我的剑门关。”为确保不失剑门关,刁文俊专门用十几匹骡子驮来了四万块银圆囤积在关口阻击阵地上,叫嚣:“勇者赏退者杀。” 当地老百姓劝说红军:“你们不用打了,剑门关两边都是山,中间是一个两米厚的铁门,里面都是国民党的精锐部队。” 王树声斩钉截铁:“红军没有拿不下来的地方。” 红军很快摸清了地形:剑门关地势的特点是北高南低,如果从北面进攻,这道雄关就起到了天然屏障的作用,易守难攻;如果从南面进攻,不仅相对容易,而且挡住了敌人的退路。川军据剑门关向北组织防御,不料红军用兵打破历史常规,从剑门关南面渡江后一路杀过来。 4月2日拂晓,扫清剑门关外围之敌后,红军从东、西、南三个方向朝关口守敌包抄而来,守关之敌已经成为瓮中之鳖。 上午11时,攻打剑门关的总攻开始了!蒙蒙细雨中,红军向剑门关主峰发起了一次又一次冲锋,川军居高临下阻击,火力异常猛烈,红军的前锋攻击部队伤亡不断增加,战斗却没有进展。 红军炮兵连的迫击炮开火了,但由于炮弹少,炮手多是不懂技术的人,炮弹打不中目标。 王树声十分焦急,把炮兵连连长叫了过来:“敌人已经集中在主峰阵地上,那是集团工事,你的炮弹就往敌人的工事里打。” “我亲自上去打,保证打准,请首长放心!”炮兵连连长语气坚定。 “你们现在还有多少发炮弹?” “还有10发。” “我命令你每三发炮弹必须有一发准确地落在敌人工事里,压制住敌人的火力,掩护预备队再次发起冲锋。” 炮兵连连长一路小跑回到了炮兵阵地,推开瞄准手,亲自吊线瞄准。只听“轰”的一声,一发迫击炮弹在敌人的工事中炸开了花。红军从土坎后面犹如掀起的巨浪一般猛然冲出,喊杀声响彻剑门关山谷。 这一刻,大雨突降,山谷中升起一团团雨雾,血腥的战场上一片迷蒙。 作为卫生员,袁美义忙得不可开交,他不仅要给伤员们包扎,还要把伤员背到安全的地方。 打到黄昏时分,敌人的防护线就全部动摇了,纷纷向剑门关的关口逃命。敌人哪里知道,关口早被红军用机枪封锁了,敌人无路可走,只好返回和红军决一死战。双方展开了白刃战,拼起了刺刀。 “我想多一个人就多一份力量,于是在战场就地拾起一支步枪上好刺刀,也和敌人拼杀。当时双方的刺刀大刀的撞击声和同志们的喊杀声震撼山谷,大约拼了半个小时,敌人就招架不住了,纷纷举手投降。”袁美义曾这样讲述。 敌军主力团团长杨倬云让人将那四万块银圆抬出来,一面用手枪向撤退的士兵射击,一面把箩筐里的银元往外扔。在卫兵的护卫下,杨倬云爬上崖顶,看见关口前面的山路上杀声四起,红旗飞舞。杨倬云无路可走,一转身从悬崖上跳了下去。 4月2日黄昏,剑门关战斗胜利结束。红军战士唱起“风吹雨打雷打闪,红军打开剑门关,各路军阀如山倒,我随红军出四川”的歌谣,士气大振。这首歌谣也深深地镌刻在袁美义的心里。

双手堆起战友的雪坟 “毛主席来了!”“中央红军来了!” 1935年6月,偏僻荒凉的雪域小城小金县达维小镇,一时间拥满了兴高采烈的红军。朱德、毛泽东率领的中央红军与红四方面军在这里会师了。 在经历了太多艰险、太多苦难、太多残酷的战斗以及太多的伤痛和牺牲之后,红军官兵们十分珍惜胜利所带来的欢乐,大家都热切期盼双方会师后,尽快结束困难的局面。然而,袁美义在讲述这段经历时却感慨:“更艰难的时期到来了。” 1935年8月上旬,中央在毛儿盖附近的沙窝召开会议,重申了集中红军主力北上,开创川陕甘革命根据地的战略方针。会后,红军总部决定将红一、红四方面军混编为左右两路军,左路军由红军总司令朱德、总政治委员张国焘率领,由卓克基经阿坝北进;右路军由前敌总指挥徐向前、政治委员陈昌浩率领,由毛儿盖经班佑北进。 然而,由于张国焘的分裂活动,宣扬“只有大举南进,消灭川敌残部,才是真正的进攻路线”。袁美义所在的左路军,前后有三次爬雪山、过草地的经历。翻越夹金山,在袁美义看来比任何残酷的战斗更为艰险。 “夹金山,夹金山,鸟儿飞不过,猿猴也难攀。要想越过夹金山,除非神仙到人间。”红军要征服的正是这座当地老百姓心目中的神山。 “当红军队伍到了山脚下后,首长就动员大家说,要做好翻越大雪山的一切准备,要求每个人都尽量地买酒、买生姜、胡椒等能驱寒强身的物品,可是这一带人烟稀少,这些物品很难买到。”据袁美义回忆,当时,侦察员找回来的通司(翻译)分头到各连队去介绍情况,他们说:“雪山海拔4000多米,高耸入云,从山脚下到山顶上30余公里,山腰云雾缭绕,看不见山顶,每天下午则狂风怒号,大雪飞扬,天昏地暗,一不小心就会被大风刮跑。山上的天气很特别,山下很热,山上很冷,就像两个天地,走到半山腰以后不能快走,不能不走,不准坐下来休息,上山不要唱歌,不要讲话,走路要跟着前人的脚印走,不要自己开路。” 通过和当地老乡交谈,红军官兵对有关雪山的一切譬如雪崩、寒冷、缺氧有了一些了解,但现实比想象更为残酷,高耸入云的雪山严重消耗着他们原本就已经有限的体能,有的战士在雪山上停下来休息取暖,却很快被冻僵,还有的一不小心踩偏踏空,就摔入万丈深渊。 在风雪中,小个子袁美义拽着大个子战友,沿着前头部队踏成的一条雪道前进。在这千万双脚踏成的雪道两旁,静静地安眠着数百位红军战士。他们的尸体冻僵了,袁美义和战友一起,用双手为他们筑起了高高的雪坟。 在离山顶还有200米左右的时候,空气更加稀薄,袁美义感觉呼吸几乎要停止了,上气不接下气,心里空荡荡的,好像3天没吃东西一样。有的战士头晕目眩,一步一停,一步一喘。大家互相搀扶着,拼着全身的气力,同残酷无情的大自然搏斗。 终年冰雪不化的夹金山,终于走过去了。在艰难险阻的长征路上,红军将士们又攻克了一关。袁美义回忆:“走下山来,忽然刮起狂风,太阳被厚厚的乌云挡住,昏天暗地。接着一阵急雨,雨中夹杂着冰雹。不一会儿雨止风停,太阳又恢复了原来的光亮,我们就一步步地往山下走去,把那高高的雪坟远远地留在后面。” 差点被活埋在草地中 翻过雪山,还有吃人的大草地虎视眈眈。 草地里沼泽遍布,看上去好好的路,一脚踩下去就可能就再也上不来。天气也十分恶劣,一会儿是狂风暴雨、电闪雷鸣,大雨夹杂着冰雹,把人浇得透湿;一会儿是烈日当头、骄阳似火,把人晒得几近脱水。草地上的路,被红军称为美丽的陷阱,远处望去绿油油的茫茫草原,只是没有成群的牛羊,处处向人们昭示着这里的可怕。 1936年7月,北上的红四方面军第三次通过草地,与前两次相比,此次路程更远、时间更长,途经绥靖、丹巴地区,人烟少,粮食本来就不多,加上大部队往来几次,筹粮更加困难,红军战士们面临着前所未有的死亡威胁。 一进草地,大家先是吃野菜、野蒜叶。袁美义一直记得,朱德总司令教战士们辨别树叶野草的方法,他说:“同志们尝遍野草,酸的不要,苦的不要,不酸不苦味道好的要。”不几天功夫,这些东西都吃光了,随后便吃起野草根来。由于没有经验,很多战士中了毒。 野草吃光了,红军只好离开草地到附近大森林中去找野果子,打野食。 不久,红军不但把冒着生命危险找来的粮食吃光了,而且附近山上、地里一切可以吃的东西也都吃光了。此时,再跑到很远的地方弄粮食已经不可能了,四处都有敌人重兵封锁,人少不敢走远,人多出外弄来的粮食还不够路上吃的,就连首长的马也被吃光了。 没有粮食,英勇的红军战士不得不把腰带、枪带、马鞍皮拿出来,甚至到各处垃圾堆里去找群众废掉的破皮鞋来充饥,维持生存,坚持斗争。有时,前面部队吃了玉米很难消化,大便后会留下一些没消化的玉米粒,这样的东西也被后面部队洗净吃掉了。 比粮食更为金贵的是咸盐。袁美义回忆,部队从四川带来的盐巴每人分指头大的一块,用布包着,用火柴盒装着,每到吃饭的时候,拿出来用舌头舔一下。有的红军战士盐吃光了,吃不到盐,身子软绵绵,没有力气。“那些上山、渡河摔死、淹死的同志们,恐怕与没有吃盐,身上无力有很大的关系。”袁美义说。 吃野菜、野草,导致食物中毒不断发生,加上长期生活在风霜雨雪之中,战士中的病员大大增加,在劳累与病痛的折磨下,许多红军战士结束了他们革命的青春。 担任卫生员的袁美义比普通的红军战士更辛苦,有的战士不小心擦伤了,摔破了,他就跑前跑后地给战士们包扎,绷带用完了,他就自己从裤子上撕下布条。自己的衣服袖子磨破了,他也从裤子上撕下一块补上。就这样,袁美义的长裤变成了短裤,裤腿上布条飘飘。 眼看就要走出草地了,袁美义突然感觉自己一点力气也没有,眼前一黑就晕倒了。蒙眬中,他看到红9军、30军、31军的军旗都过去了,感觉自己可能要永远地留在草地上了。不知等了多久,收容队过来了,只听到一个声音说:“又一个!快拿铁锨来。”说着就拿起铁锨开始掩埋袁美义。 “我还没死呢。” “没死怎么不吭声?” “没有力气了。” 收容队的战士拿来水,问袁美义有没有盐。当时他的兜里还有一点点盐,但那是给伤员的。收容队队长不容分说,拿出来对上水,说:“你现在就是伤员!”又给了他两个菜团子。在他们的搀扶下,袁美义走出了草地,就这样捡回了一条命。 在茫茫的草地上,红军艰难行进,但他们的信念更加坚定了:红军战士千军万马,一条心,一股劲,向着北方,向着一个伟大的目标前进!

长征精神宣讲员 闯过了一个又一个难关,红军三大主力终于完成了两万五千里长征,在古城会宁会师。 1937年8月,袁美义所在的红31军被改编入八路军129师。因野战医院里的伤病员渐渐增多,医院扩大,袁美义被调到医院四所任护士班长。 1938年9月,日军对根据地疯狂扫荡,从火线上下来的伤员大量增加,培养医护人员势在必行。于是,袁美义被选派到卫生部卫校学习。 1940年3月,毕业后的袁美义被分配到129师386旅772团卫生队当医生。后经旅长陈赓推荐,袁美义被师长刘伯承调去师部。“邓小平当时担任129师政委,他身体很好,我和他接触少一些,刘伯承因为有一颗眼睛是假的,我要每天给他换药、洗眼。”袁美义曾这样说。 1944年11月,袁美义在河南省林县东窑镇一役中左眼负伤。1946年3月才在河北省邢台医院手术摘除,并安装了义眼。 1955年,袁美义到德州离职休养,成为一名长征精神义务宣讲员。他应邀到很多地方和单位作长征报告,截止到1985年,讲次共369次,时长687小时,有10万人次听过他的报告,追忆和敌人浴血奋战的艰苦岁月,传扬红军精神。 袁美义曾在回忆长征之路时感慨:“长征是地球上一条永远飘扬的红飘带,这条红飘带把长江与黄河这两个民族发源地紧密地联结起来,成千上万革命先烈用鲜血染红的红飘带不仅属于红军,而且属于整个中华民族。每一个身临其境的人对长征都有说不完的故事和回忆。我就是那条红飘带上的一抹红!”(作者:大众日报陈巨慧)

袁美义全家福

编者补:2017年5月18日上午,戎马一生的袁美义在德州逝世,享年102岁。