跳至内容

1932年10月,红四方面军主动撤出鄂豫皖边区之后,经过两个多月的艰苦奋战,终于打破了敌人的重重封锁,趁着四川军阀在川西一带进行混战,川北地区防务空虚之机,迅速向南越过巴山进入川北,创建了川陕边革命根据地。

红军入川的行为大大地刺激到了四川军阀,1933年1月21日,在蒋介石的调停下,四川军阀们暂时停止了川西会战,开始准备对红四方面军进行“合围”。

很快,一支六万人的川军部队就对红四方面军进行了“三路围攻”,领导这次作战的川军将领似乎运气似乎颇为“不错”,在短短几个月内就先后打下了三座县城,不停的给蒋介石发去“报捷”电报,还因此受到了蒋介石的嘉奖。

这一天,那一名川军将领再次给蒋介石发去了一封报捷电报,这次电报中除了说“歼敌”多少多少人外,还说在最近的一次战斗中,川军打死了一名红军将领。

然而,当蒋介石看到红军将领的名字时,不但没有喜形于色,反而开始破口大骂,甚至十分紧张的要求川军彻查红军将领到底是被谁打死的,死亡地点在哪,有什么能证明他身份的物件。

那么,蒋介石为何有如此奇怪的表现呢?这背后有怎样的隐情呢?

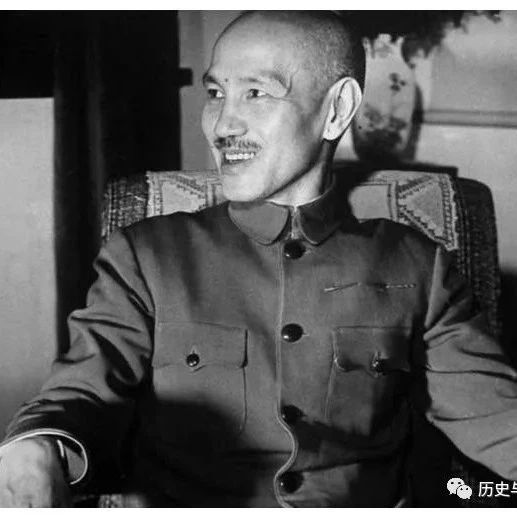

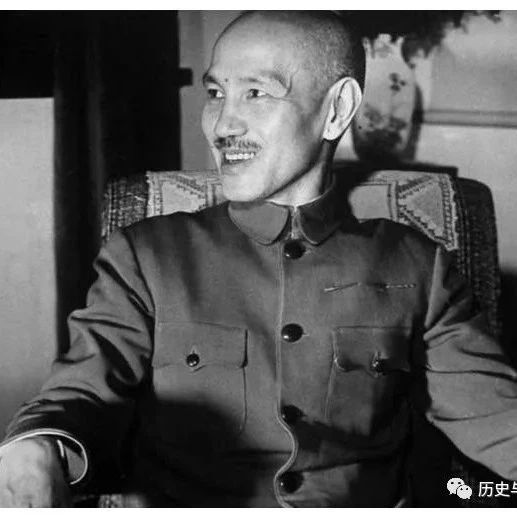

田颂尧是四川简阳人,1888年出生于一个商人家庭,22岁的时候参加了中国同盟会,曾在保定陆军军官学校第1期学习过。

民国既立,田颂尧回了四川老家加入了川军,因为打仗时他较为勇猛,接连得到提拔。

民国初期的中国名义上是一个统一的国家,实际上军阀遍地,互相征战不休,可以说“有枪就是草头王”。靠着自身的努力和一定的运气,田颂尧在这乱世之中,也有了一定的势力。

1915年,袁世凯不顾全国人民反对和各国的警告,在当年12月设立了所谓的“皇位大典筹备处”,准备于次年元旦正式称帝。

12月15日,云南宣布独立,蔡锷将军发起护国战争,护国军兵分两路,分别向四川和两广进军,因为袁世凯的行为实在不得人心,因此川军最终选择了加入护国军一边。

在护国战争期间,田颂尧因为表现出色,得到了蔡锷将军的赞扬,正巧当时滇军里面也有一个姓田的将军,因此蔡锷将军不无感慨的说道:“川滇两军都有田部队,都尚能战,巧合有趣。”

值得一提的是,蔡锷将军说的那位“田将军”,最终消失在了历史的长河里,而田颂尧却混出了名堂,到1926年时已经成为了麾下6个师,坐拥川西北26县之地的一方诸侯,北洋政府封他为上将,国民政府封他为国民革命军第二十九军军长。

渐渐地,田颂尧成为川军“四巨头”之一,和刘湘,刘文辉,邓锡侯三人并列。

田颂尧为人十分的贪婪,在他的防区内,老百姓最开始一年要交三次田租,后来更是发展到了一年收十几次,敲骨吸髓,一点活路都不给老百姓,当地百姓都对他恨之入骨,将田颂尧称为“坐地虎”、“田冬瓜”。

同时,田颂尧这个人还很不长眼,蒋介石在南京建立政权后,他站出来和大家一起反对蒋介石,虽然后来见情况不对,立马见风使舵的跑去跟蒋介石道歉,但两人之间的梁子也算是结下了。

1932年12月,在陕南城固地区的红四方面军得知四川军阀在川西会战,川北空虚的消息后,十分的高兴,现在四川军阀和蒋介石集团之间有矛盾,蒋军军阀入不了川,正是进军川北的大好时机。

很快,红四方面军就经巴山入川北,仅用了不到一个月的时间,就先后占领了通江、南江、巴中三城,创立了川陕边革命根据地,红四方面军的总兵力也迅速扩充到了15000余人。

红军迅雷般的入川之举大大地震惊了蒋介石和川系军阀,1933年1月21日,经蒋介石调停,川军各势力停止了混战,准备“团结一致”的“共抗红军”。

1月27日,田颂尧被蒋介石委任为川陕边“剿匪”督办,率领其麾下5个师,3个路(

)又一个旅的兵力,联同杨森的六个旅以及刘存厚的三个师,兵分三路进犯川陕边根据地。与此同时,蒋介石还专门给他们拨了20万军费和100万发子弹。

对于这次进攻,田颂尧其实并没有多少信心,红军的赫赫威名他是知道的。但田颂尧也知道红军兵力少,刚刚入川立足未稳,必须趁现在打,要不然“后患无穷”。

因此,当田颂尧于1月28日在成都宣布就职后,立即将其在嘉陵以西的部队大量东调,命令副军长孙震为前敌总指挥,同时在阆中设立指挥部,积极准备对红军发起进攻。

此役,田颂尧总共调动了川军38个团,大约6万人的兵力,企图将初创不久的红军根据地“彻底消灭”,恢复对通江、南江、以及巴中的统治。

此时红军的人数虽然只有敌军的三分之一,而且刚刚入川不久,立足未稳,但我军战士大部分都是参加过多次艰苦战斗的老兵,战斗力远远地胜过光想着当兵吃饷的川军老兵油子,因此,胜算并不是没有。

红四方面军的干部们总结了在鄂豫皖苏区反“围剿”作战的一些经验和教训后,根据川北地区山高林密,谷深露天的地形特点,制定了“收缩阵地,诱敌深入”的作战方针,即要求各部队利用地形构筑防御工事,在运动防御中消灭敌人的有生力量。部队逐步向中心集中收缩,将敌人引诱至我根据地内部,在时机成熟之时,集中力量实施反攻。

2月18日,敌军左路纵队从三江坝、木门两地对我军发起猛攻,结果被我军第73师和11师牢牢挡住,予以重创。在这种情况下,田颂尧立即改变作战计划,命令3路纵队同时对我军发起进攻。

这场战斗一直打到了3月18日,红军在对敌军造成了大量消耗之后,主动撤出了南江、巴中。此役川军伤亡了近8000人,虽然重新占领了巴中和南江,但代价不可谓不大,不过,这并不妨碍田颂尧将自己的“功绩”吹嘘一番。

在“三路围攻”之前,田颂尧因为性格原因从来不会表现自己,就算是立了大功,因为不懂得吹嘘,从他嘴里说出来也变得似乎没多么重要。

不过,自从当上“剿匪”督办之后,田颂尧就变了,毕竟这可是蒋介石亲封的“封疆大吏”。此后,在发布的所有公告里面,田颂尧自己的头衔一律使用“督办兼军长”。

在战争期间田颂尧写给蒋介石的战报中,他也学会了“润色战绩”,将自己的功绩大吹特吹,言必称“歼敌无算”。蒋介石也很给他面子,迅速给田颂尧回电嘉奖:赞扬他“迭克名城”,要他将“取得节节胜利的战略战术”总结之后汇报上来。

毕竟,这些年在和红军的作战中,国军的战绩很难拿得出手,蒋介石自己这些年“围剿”中央红军更是连战连败,现在好不容易出个“连战连胜”的将领,蒋介石如何不高兴。

不过,不管田颂尧再怎么吹牛逼,在这一阶段的攻势中,川军都是损失极为惨重的,川军被迫暂停了全线进攻,双方进入了战略相持阶段。

田颂尧一边加紧整顿部队,准备发动新一轮的攻势,一边从后面到处搜刮粮食和民财,美其名曰“充作‘剿匪’之需”。而红军这边在积极构筑防御工事的同时,也在不停的整军训练,发动群众参军参战,同时经常性的派遣小股部队及游击队前往敌人后方进行袭扰。

4月26日,经过一个多月的休整之后,川军再一次发起了全线猛攻,妄图将红军压迫至通江以北,并彻底“围而歼之”。红四军充分运用前一阶段的作战经验,以少数兵力依托防御工事对敌人进行强力阻击,消耗敌有生力量,在短短两天时间里,就击毙击伤敌军3000余人。

为了引诱敌人继续前进,红四方面军在4月29日再一次选择撤退,将通江县城也让了出来,将阵地退至通江以北的平溪坝、鹰龙山、鸡子顶、九子坡一线。

红军的从容撤退让川军产生了“战无不胜”的错觉,认为退出通江县城的红军已经溃不成军了,赶紧再次对红军发起了全面进攻。

也就在此时,发生了一件让田颂尧“名噪一时”的大事件。

自从田颂尧因为不停“打胜仗”被蒋介石夸赞了之后,他开始飘了。现在眼见部队连通江县都打下来了,田颂尧觉得自己彻底“消灭”红四方面军已经指日可待了。

在和红军正式开打之前,他内心深处还有些犯怵,毕竟红军这些年越打越强,呈燎原之势,连蒋委员长的嫡系部队面对红军都连战连败。结果田颂尧一出手就“收复”了三县城,如何不让田颂尧感到自满。

田颂尧也知道以蒋介石小气的性子,肯定还记着当年的仇,他认为现在自己又立下的大功,给蒋介石的战报要写的“好看”一些才是,以让蒋介石更加器重自己。

当时,占领通江县城的是国民党军左纵队总指挥、29军第4师中将师长王铭章,当他不费吹灰之力地占领了整个通江县城之后,立即给田颂尧发了一封电报:

“通江县之共军为笼络人心,将县城内各街道的名字改为了已经死了的红军将领的名字,比如有一条街就叫做‘恽代英街’。此举甚妙,我军也可以效仿共军之手段。”

对于王铭章的这一个提议,田颂尧十分的赞同,觉得这个提议真不错。不过此时他正忙着想怎样将自己的战报写得更好看一点,随手将电报交给了一个幕僚,要他负责此事。

田颂尧的幕僚接过电报后看了一遍,很快就发现了电报中的“亮点”,赶紧对田颂尧说道:

“属下听说过恽代英这个人,他在共军那边非常有名,肯定是共军的一个重要头目。按照王师长发来的这封电报看,这个恽代英应该是被我军打死的,如果将他报上去,肯定是大功一件啊!”

幕僚的这番话让田颂尧顿感“拨云见日、茅塞顿开”,他之前不知道恽代英是谁,以为他在共军那边也就是个团长,没想到还是个大人物。

这种“大功”田颂尧当然不能错过,立即在战报上加了一句“击杀红军高级将领恽代英”。田颂尧写完之后自己将战报又读了一遍。确认没什么问题后,就让手下发报了。

此时的田颂尧并不知道,他这一封战报,给蒋介石带来了多么大的“惊喜”。

对于田颂尧的表现,蒋介石最近是十分满意的,田颂尧连续多次取得的对红军的“胜利”,让蒋介石觉得国军又出了一个“虎将”。这一天,当他再一次收到田颂尧发来的战报时,内心不由得有些激动,猜测田颂尧应该又给自己带来了一个好消息。

电报内容的确没有让蒋介石失望,田颂尧通江县城“打下来”了,这让蒋介石十分高兴,觉得自己真有识人之名。对于田颂尧在战报中写的“消灭”了多少红军,蒋介石其实并不完全相信,毕竟国军夸大战绩是老传统了,因此大致扫了一眼数字后就接着往下看,看着看着,蒋介石的脸色就变了。

因为蒋介石看到了一个熟悉的人名,那就是被田颂尧军队“打死”的恽代英。

就像田颂尧的幕僚说的一样,恽代英并不是一个普通人,对于我党也的确是一位重要人物,因为他在我党创建时期就是我党重要领导人之一。

恽代英曾经在黄埔军校担任过政治主任教官,在黄埔生中有着不小的影响力。后来国共合作破裂后,恽代英参与领导了南昌起义和广州起义,后来被任命为中共中央组织部秘书长,为我党培训了大量的重要干部。

按理说,对于蒋介石而言,能“杀死”恽代英是一件值得大书特书的“庆祝”的事情,然而,当他看到战报上“恽代英”的名字时,却如同见了鬼一般吓了一跳,揉了揉眼确认没有看错后,顿时勃然大怒,骂了句“娘希匹”。

原来,早在1930年5月6日,恽代英在上海发传单的时候就被国民党反动派给抓捕了。只不过,在最开始国民党反动派并不知道,他们抓捕的那个叫作“王作林”的人就是共党大人物恽代英,因此只是以“煽动集合”罪判了他5年徒刑。然而很不幸的是,1931年顾顺章叛变后,为了跟蒋介石邀功他直接把恽代英给抖了出来。

当蒋介石得知恽代英被捕的消息后是十分高兴的,被国民党右派称之为“黄埔四凶”的恽代英,没少写文章骂蒋介石卖国、专制,还号召民众站起来,打倒蒋介石和反动派政府。因此,在对他劝降失败后,蒋介石当即下达了将恽代英处决的命令。

蒋介石没想到的是,1931年4月29日,恽代英面对着要处死他的国民党军警和刽子手,还发表了一篇演讲将他骂了一顿,说他蒋某人走袁世凯的老路,献媚于帝国主义,还说他连袁世凯都不如,必将自食其果。

也正因此,当蒋介石看到恽代英竟然在四川“又死了一次”后,才会表现的如此异常。虽然已经猜到田颂尧可能是在骗自己,但蒋介石内心深处还是有些打鼓。

发泄了一通后,蒋介石立即给田颂尧发去电报,要他彻查到底是谁把恽代英“打死”的,查清楚此事的具体情况,精确到时间、地点,关于“恽代英”的身高、长相、样貌特征、有没有什么能证明身份的物件等也要全部上报。

田颂尧接到电报后满脑子的莫名其妙,没想到自己表个功竟然表出问题来了。不过,他也没有多想,他坚信恽代英是被自己的兵打死的,因此立即让王铭章调查此事,结果这一查,就查出问题来了。

全军上下,没有一个人承认自己打死过一个叫做“恽代英”的人。这倒不是川军官兵不想领这一泼天的功劳,主要是此时蒋委员长都亲自过问了,而且问得又如此精确,如果到时候露出什么马脚来,那“功劳”就要变成“死牢”了,因此,部队里没有一个人吭声。

如此一来,田颂尧也反应过来了:那个叫做恽代英的共党大人物,似乎、也许、可能······不是他的兵打死的?

原本田颂尧想着,这事就当没发生过,等蒋介石“自己忘了”就算了。谁知蒋介石对此事竟然非常的重视,还专门发来电报询问调查情况。在这种情况下,田颂尧知道自己想瞒也瞒不过去了,只得老老实实地将这件事情的实际情况原原本本地跟蒋介石做了汇报。

蒋介石知道事情真相后,在勃然大怒的同时,心里也暗自松了一口气,因为前方打仗还用得到田颂尧,所以也没有怎么样他,不过,蒋介石在心里面也暗暗记下了这笔账。

如果田颂尧真的能够打赢“三路合围”的话,那这件事说不定就掀过去了。然而,他能够占领巴中三县是红军主动撤退的结果,和田颂尧本人的军事指挥能力没有一点关系。5月21日,红四方面军集中了4个师的兵力对川军发起反攻,一口气全歼了9个团的敌军。

之后,红军继续对敌军发起进攻,使敌军的“全线总进攻”,变成了“全线总崩溃”,我军顺利于6月上旬收复南江、通江、巴中三城,同时进逼仪陇,在追敌过程中还顺道俘虏了6000名敌军。

田颂尧原想着在三江坝——长池一线阻击我军,然而这纯纯是痴心妄想,很快就被我军击破。就这样,历时4个月的反“三路围攻”战役以红军全面胜利告终。此役,我军共击毙、击伤敌旅长杨选福以下一万四千余人,俘敌旅参谋长李汉城以下万余人,田颂尧部损失近半。

此役,我军不但成功收复了被川军占领的地盘,还成功将川陕边革命根据地扩大了一倍以上。这一仗,田颂尧可以说是赔了夫人又折兵。

“三路围攻”失败后,田颂尧后来又参加了“六路围攻”,结果还是失败了,蒋介石也正好秋后算账,于1935年将田颂尧撤职查办,将他的副军长孙震扶上了位,失去了军权的田颂尧,也成为了“川军”四巨头里面第一个出局的军阀。世事无常,不外如此。

【免责声明】:转载自其他平台或媒体的文章,本平台将注明来源及作者,但不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,仅作参考。本公众号只用与学习、欣赏、不用于任何商业盈利、如有侵权,请联系本平台并提供相关书页证明,本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文,并不承担其他任何责任。