各位老铁!

历史春秋网总编辑陆弃新书《陆弃说古代人物小史》、《陆弃说古代生活小史》近日出版发行!!欢迎各位朋友大力支持,原价分别48、42元,现在购买可享受两册合买八折价包邮(72元包邮价),(前100名)可获陆弃签名版,福利多多,不容错过……

点击下方链接可直接下单——

客服微信:

来源:刘继兴

1931年1月7日,党的六届四中全会在上海秘密召开。在这次全会上,连中央委员都不是的王明,在共产国际代表米夫的鼎力扶持下一飞冲天,被选入了中央政治局,不久又被补入中央政治局常委会。

党的六届四中全会后,向忠发虽然名义上还是党的总负责人,但大权已被后台很硬、权力欲望很强的王明所控制。

从此时开始,王明”左”倾冒险主义统治全党一直延续到1935年1月,长达4年之久,给党和中国革命造成了极其严重之损害。

党的六届四中全会刚开过不久,我党驻共产国际代表张国焘从莫斯科回到了国内。看到王明已在党内大权在握,张国焘的心中五味杂陈。

张国焘是江西萍乡人,生于1897年,与叶剑英、林育英、罗炳辉等同岁。王明是安徽金寨人,生于1904年,与邓小平、任弼时、滕代远、段德昌、邓颖超等同岁。

尽管王明只比张国焘小7岁,但就党内资历来说,在张国焘面前,王明是妥妥的小字辈。

1925年10月,21岁的王明才加入了中国共产党,此时的他,还是国立武昌商科大学预科的一名学生。而此时的张国焘,在党内地位很高了。张国焘不仅是党的创始人之一,而且在党的“一大”“二大”“四大”上均被选为了中央局委员。当时的中央局委员,相当于后来的政治局常委,至少是中央政治局委员。

1928年,时任临时中央政治局常委的张国焘赴莫斯科参加了党的“六大”,在六届一中全会上当选为中央政治局委员,会后作为我党驻共产国际代表,留驻莫斯科。其时,王明正在莫斯科中山大学学习,深受时任共产国际东方部副部长兼中山大学校长的米夫之赏识。

王明很有野心,也很有手段,在莫斯科多次挑衅张国焘。据与王明同一时期在莫斯科中山大学读书的盛忠亮在《莫斯科中山大学和中国革命》一书中说,当时与王明较量时,张国焘“被完全打垮了”,“遭到了彻底失败”。

在党的六届四中全会上台的王明,地位很不稳,因为不服他的人太多了。张国焘却全然不顾自己与王明的积怨,很快发表了几篇文章,拼命示好王明,并攻击那些反对王明的人。

王明正需要张国焘这样重量级的党内领导人撑台,也就和张国焘眉来眼去修复了关系。

你投之以木桃,我就报之以琼瑶。于是,王明执掌的党中央,任命张国焘为鄂豫皖中央分局书记兼革命军事委员会主席,派他以中央全权代表的身份到鄂豫皖根据地去开拓局面。

1931年4月,由周恩来亲自委托顾顺章安排,张国焘化装成商人,从上海杨树浦码头乘船前往鄂豫皖革命根据地。

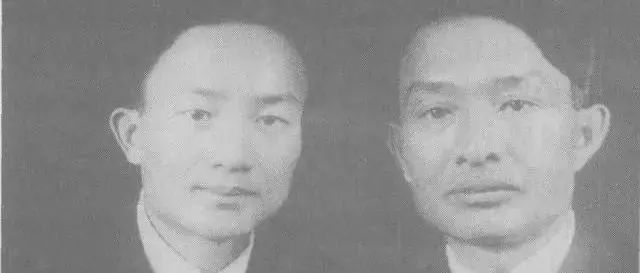

与张国焘同行的,还有一个重要人物,他叫陈昌浩。

陈昌浩生于1906年,湖北武汉市汉阳县人,曾就读过武昌大学与莫斯科中山大学。他入党比较晚,1930年12月才成为了党员。去鄂豫皖根据地工作之前,他的工作经历很单纯,一直从事着团的工作。

在莫斯科中山大学读书时,陈昌浩和王明是同学,两人关系很好,这也是陈昌浩能很快蹿升为我党我军的重要领导人的主要原因。

刚到鄂豫皖革命根据地,陈昌浩任鄂豫皖中央分局委员兼革命军事委员会委员、共青团鄂豫皖中央分局(少共特委)书记。两个月后,他就升任为鄂豫皖中央分局常委、革命军事委员会政治部主任。随即,又被任命为鄂豫皖红4军的政委。

半年后,也就是1931年11月7日,鄂豫皖的红军组建为红四方面军,由徐向前任总指挥、陈昌浩任政委。此时的陈昌浩,才25岁。

红四方面军鼎盛时期有8万多人。

红四方面军的领导人历来有“三驾马车”之称,即张国焘、陈昌浩、徐向前。其实张国焘在红四方面军中并无任职,他是以党的领导人身份在指挥这支红军劲旅。陈昌浩所担任的政委,才是红四方面军的最高领导职务。

陈昌浩的政委一职,尽管与徐向前担任的总指挥一职是平级,但权力要更大些。这是因为我军在建军之初,就牢牢确立了“党指挥枪”的原则。如1931年11月初召开的赣南会议上通过的《关于红军问题决议案》中,就曾规定:如果军事指挥员与政委发生争执,在未得上级指示以前,军事指挥员“须依政治委员的意见执行”。也就是说,政委的权力大于同级的军事指挥员。

徐向前在回忆与政委陈昌浩在红四方面军中的关系时曾说过,“当时,政治委员是决定一切的,能擅自逮捕人、处罚人,对同级军事指挥员有监督权,搬的是苏联红军的一套做法,权力大的吓人哪!”“他是政治委员,有最后决定权……”

很多人以为,当时的陈昌浩是张国焘的跟班,唯张马首是瞻。其实,历史真相不是这样的,无论在鄂豫皖革命根据地,还是后来的川陕革命根据地,以及长征路上,陈昌浩的实力都不容小觑。《徐向前传》曾这样描述:“陈昌浩虽然最年轻,但曾是莫斯科中山大学的活跃人物。他能写能讲,又是方面军的总政治委员,说话很有分量,有时连张国焘也不得不让他几分。有一次,陈昌浩签署布告,把自己的大名写在前面,张国焘名列第二。张国焘看后自然不舒服,但又不便质问陈昌浩,曾私下对别人念叨:‘是军委主席大还是总政委大?这样签署布告行吗?’平时陈昌浩拿定主意要干的事,张国焘一般都同意。如果徐向前持不同意见,他们就两票对一票,使徐向前孤掌难鸣。”

1932年3月22日至5月8日,红四方面军主力15000多人在徐向前的率领下,在安徽六安江淮分水岭处主动发起苏家埠战役,历时48天,获得大胜,共计歼灭敌人35000余人,俘虏敌总指挥厉式鼎和5个旅长、11个团长以下官兵20000余人,缴获步枪12000余支、机枪171挺、各种炮43门、电台4部,击落敌飞机1架。

这是红军围点打援、以少胜多的光辉范例,也是红军自建军以来规模最大、缴获最多、代价最小、战果最好的一次空前大捷,在红军战史上写下了光辉的一页。

这一仗,张国焘本不愿意打的。因为当时敌人在鄂豫皖苏区周围的兵力约10万余人,而鄂豫皖的红军只有近3万人。从兵员数量上看,敌众我寡;从武器装备上比,敌强我弱。

曾亲历此战的开国中将徐深吉后来回忆说:“陈昌浩同志支持徐总的正确意见,同意打,反对撤,张国焘勉强收回了他的错误意见。”

徐向前也在回忆录中承认了陈昌浩的态度极其重要:“敌人来了那么多,打不打,是个难下决心的事。……这个时候,张国焘不想打了。陈昌浩支持我的意见,打!”

也就是说,没有陈昌浩的支持,就没有军史上熠熠闪光的苏家埠大捷。

徐向前曾说过:“张国焘这个人一到叫劲的时候就稀松,也不懂军事,往往瞎指挥……” 1932年10月,红四方面军主力部队被迫退出鄂豫皖根据地向西战略转移,12月经陕南到达川北。而在这次西行的过程中,张国焘又犯了逃跑主义错误,看到敌军重重围剿之后,竟然要求部队化整为零,分散到各地打游击。

徐向前对此明确反对,他对张国焘说:“这支部队不能分散,在一块儿才有办法。我们好比一整块肉,敌人一口吞不下去,如果分散,切成小块,正好被人家一口一口吃掉。所以,无论如何也不能分散打游击,要想尽一切办法突围。”

在此关键时刻,陈昌浩再一次支持了徐向前的意见,这才让部队转危为安,并攻下南江、通江、巴中等县,开辟了川陕革命根据地。川陕革命根据地范围包括二十三个县政权,约六百万人口,被毛主席称为”中华苏维埃共和国的第二疆域”。红四方面军也扩大到5个军,8万余人,兵强马壮。

陈昌浩在红四方面军中确实也曾紧随张国焘的步伐,在肃反中犯下了严重的错误,给党和军队造成了不可估量的损失。在与毛主席为首的中央红军会师后,他积极支持张国焘向中央伸手要权。1935年8月4日至6日,中央政治局在毛儿盖以南的沙窝召开会议。会议通过了《关于红一、红四方面军会合后的政治形势与任务的决议》,决定增补陈昌浩、周纯全为政治局委员;恢复一方面军司令部,由周恩来任一方面军司令员兼政治委员;由陈昌浩、周纯全分任红军总政治部正、副主任。

这当然也是毛主席的意见,体现了他团结红四方面军的诚意和对陈昌浩寄以很大的希望。原本连中央委员也不是的陈昌浩,一跃成为了中央政治局委员,这是他人生的高光时刻。他担任的红军总政治部主任一职,相当重要。此后他又兼任了红军前敌总指挥部政委兼政治部主任。同时,他仍是红四方面军政委。在党内军内,都地位显赫。

后来在张国焘分裂中央时,陈昌浩又推波助澜,在错误的道路上越走越远。所幸在红四方面军南下征战遇到严重挫折后,陈昌浩迷途知返,和张国焘进行了坚决的斗争,还曾当面辩论将张国焘气哭。在陈昌浩的努力下,红四方面军最终也按党中央的意见北上了。

1936年10月,红四方面军主力2.18万人遵照中央命令组成西路军,西渡黄河作战。西路军的兵力,占当时红军总数的五分之二。

西路军的最高领导机构是西路军军政委员会,由陈昌浩任主席,徐向前任副主席。

在河西走廊,西路军孤军奋战,惨烈至极。由于兵力悬殊,最后粮绝弹尽,几乎全军覆没,在中国革命战争史上写下了悲壮的篇章。

陈昌浩与徐向前一同返回延安,徐向前历尽艰难到了延安,受到了党中央的热烈欢迎。而陈昌浩却在返回延安的途中,私自回到了湖北老家,还去联络了当地的革命武装,试图东山再起。这个错误,在党内来说,是极其严重的。

直至1937年11月上旬,陈昌浩才来到了延安。陈昌浩被免去一切职务,并接受了近一年的审查检讨。他作为党内高级领导人、作为红军高级将领的生涯,就此宣告结束。

陈昌浩的新工作单位是中央宣传部,先后担任宣传科科长和国际宣传科科长,并兼任陕北公学、抗日军政大学和马列学院三校的政治课教员。

从中央政治局委员到小科长,这个落差确实够大的了。

1939年8月27日,陈昌浩携幼子陈祖涛随周恩来夫妇赴苏治疗,开始了十多年的异国生涯。

1952年,陈昌浩回国,担任了中央编译局副局长。他不仅翻译了一批马克思主义经典著作,还翻译了《旅顺口》《日日夜夜》等苏联畅销小说。特别是他主编出版的《俄华词典》,是上世纪50年代和60年代初期十分流行的俄语工具书。

平心而论,陈昌浩确实为党和人民做了许多重要的工作。在艰苦的战争年代,他不畏艰险,不怕牺牲,英勇斗争;新中国成立后,他又投身于马列主义经典著作编译工作,为马克思主义理论建设做出了积极贡献。

1967年7月,陈昌浩在北京逝世,终年61岁。

1980年8月20日,党中央为陈昌浩举行了追悼会,徐向前、李先念等500余人参加了追悼会。悼词称:陈昌浩同志为中国共产党的优秀党员、忠诚的无产阶级战士,他的一生是革命的一生,忠于党忠于人民的一生。

陈昌浩先后有四任妻子。第一任妻子是刘秀贞,育有2子:陈祖泽、陈祖涛;第二任妻子是张琴秋;第三任妻子:格兰娜(苏联人),育有1子:陈祖莫;第四任妻子是孟力。

第二任妻子张琴秋值得一说。张琴秋曾担任红四方面军总政治部主任,这是红军时期、八路军时期到解放战争时期女战士在我党军队内所担任的最高职务。解放军出版社1986年出版的介绍我军各个历史时期重要将领的《解放军将领传》中,张琴秋是其中唯一的女性。权威的《中国军事大百科全书》,也认定张琴秋是红军唯一的女将领。