“万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。

二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。”

1930年底,红军在江西龙冈全歼张辉瓒的18师,俘虏9000余人,彻底粉碎了国民党反动派对中央苏区的第一次“围剿”。

听到捷报的毛主席高兴不已,于马背上创作了上面这首《渔家傲·反第一次大“围剿”》。

因民愤极大,张辉瓒被俘后于东固群众大会上被判枪决。

对于张手下的9000余人,红军发扬自愿精神:愿意的留在红军,不愿留的发路费回家。张辉瓒虽然成为过去,但是他的部属却有三人在解放后成为共和国开国将军。

今天我们就带大家来看一下这个故事。

多行不义 民愤极大终性命难保

1930年,国民党内部的蒋、冯、阎等军阀间爆发了超过百万人参战的中原大战。

国民党统治集团内部的混乱,给了红军发展壮大的时机,江西苏区红军甚至在此期间尝试攻打了长沙这样的中心城市。

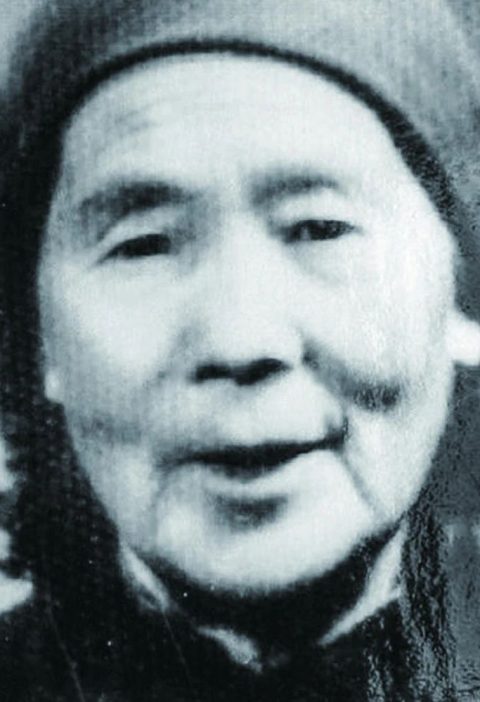

张辉瓒

10月,中原大战以蒋介石的胜利而告终。红军的快速发展,让蒋介石深感不安。因此,大战一结束,蒋介石马上调集10万大军,发动了对中央苏区的第一次“围剿”。

罗坊会议上,毛泽东力排众议,提出在敌强我弱的情况下,不能采取与敌人硬拼的打法。他指出:“欲将取之,必先予之”、“不在一部分人家中一时地打烂一些坛坛罐罐,就要使全体人民长期地打烂坛坛罐罐”。

在毛泽东同志的耐心说服下,与会人员最终同意其“以退为进”、“诱敌深入”把国民党部队放进来打的策略。

鲁涤平没有看出红军以退为进的策略,只是以为红军见到其10万大军怕了,选择避战而已。12月中旬,鲁涤平下令张辉瓒的18师和谭道源的54师,加快对苏区的推进速度,务必找到红军主力决战。

在人民群众的帮助下,红军对鲁涤平麾下两师的动向一清二楚。12月27日,红一方面军冒着严寒在小别村附近设下埋伏,等待敌人的到来。这次设伏起初却没有收到成果,原因是谭道源非常谨慎,看到周围地形环境恐被伏击,迟迟不敢前进。

谭道源

但18师师长张辉瓒则完全不同,一心立功的他看不上谭道源的谨小慎微,急切地向鲁涤平请战。12月28日,张辉瓒亲率18师的两个旅和谭道源师的一个旅,快马加鞭向龙冈推进。

12月30日,寒冷的山区刚好又起了大雾。还在从龙冈向五门岭行军的张辉瓒完全没有感觉到末日即将来临。在张部进入一条狭窄山路时,埋伏于头顶峭壁两侧的红军突然发起袭击。

张辉瓒的师部和两个旅瞬间陷入红军的包围之中,顿时乱作一团。而跟随他来的谭道源一个旅,看到侧后包抄的红军后,也全然不顾掩护友军突围的工作,扭头便跑。困兽一样的张辉瓒部同红军展开了搏斗,战斗从上午10点一直打到天黑。

最终连同张辉瓒在内,共9000余人被红军俘虏。鲁涤平灰心丧气但又无可奈何地在给蒋介石的战报上写道:“龙冈一役,十八师片甲不留”。

在根据地,毛泽东见到了沦为俘虏的张辉瓒。因二人过去在湖南打过交道,张辉瓒略显尴尬地问道:“毛先生,辉瓒还求你饶我一命!”

毛泽东语重心长地回道:“我们可以不杀你,但你要知道,红军不杀你并不是因为你没有可杀之罪,也不是害怕蒋介石来报复。不杀你,是因为我们宽大为怀”。

毛泽东最初的想法是:张辉瓒受过正规军事教育,又有多年战争经验,如能经过教育使其不再反人民,可以让他当红军的军事教员,这对当时人才极缺的红军是个很大的帮助。

毛泽东同红八军军长何长工说道:“这个张辉瓒要好好看着,不要杀他。杀他没有什么益处,留着他反而对革命有好处,对国民党官兵是个教育”。

与此同时,众多国民党大员也纷纷致电蒋介石,请求营救张辉瓒。南京方面甚至答应让张师尚存的一个旅全部投降红军以及释放被捕的共产党员等。

弃暗投明 俘虏也能成开国将军

张辉瓒麾下被俘的9000余人中绝大多数是穷苦人家出身的孩子。在苏区,他们见识到了红军与国民党军队的不同。这里官兵平等,吃睡一样,没有打骂和体罚,有的只是互帮互助。

因此,许多人不愿回到待遇条件更好的国统区,而是留下来成为红军的一员。

他们之中,许多人经历了后来的数次反“围剿”、长征、抗日战争、解放战争等,其中更是出了三位共和国将军。即,刘金轩中将、王诤中将和李治少将。

刘金轩

东固被俘后,刘金轩被红军的优待俘虏政策感动,不愿回到国民党军队中任副连长,而是甘愿加入红军从一名普通红军战士做起。加入红军的刘金轩,继续发扬其作战灵活、勇敢的特点,屡立战功,仅2年便从一名战士成为营长。

长征之后,刘金轩也随队来到了陕北。红军改编为八路军后,刘金轩被任命为129师385旅769团参谋长,随769团参加了无数大小战斗。

解放战争中,刘金轩任太岳军区独立旅旅长。1947年4月6日,刘金轩率领他的独立旅,奇袭了运城边上的稷山县城,毙伤国民党守军百余人,俘虏一千余人,而自身仅牺牲2人负伤3人,创造了一个堪称奇迹的战损比。

1949年5月1日,解放军第19军成立,刘金轩成为19军首位军长,奉命前往西南追歼国民党残余。刘金轩不负上级所托,到年底取得歼敌两万余人的战绩。1955年,刘金轩被授予中将军衔。

接下来要说的是另一位中将,王诤将军。王将军的一生可以用传奇来形容,他不仅信仰坚定,且成为我国无线电领域、气象领域、电子侦察和对抗等多个领域的奠基人。

王诤

伏歼18师后,毛泽东和朱德听说俘虏了一个国民党中尉报务员,亲自赶来与王诤交谈,问其是否愿意留下为革命出力。深受感动的王诤,就同一部只能收听不能发报的电台一起,成为整个红军中的宝贝。

此战之后不久,蒋介石又调集20万大军卷土重来,发动了对苏区的第二次“围剿”。正当毛泽东、朱德等正为如何对敌思索的时候,王诤截获了王金钰发给“剿匪”总司令何应钦的急电。

毛泽东、朱德抓住这一时机,马上调集红军主力5个师2万余人包围了处于富田的国民党军28师和47师。最终,红军成功歼敌2个师3万余人。此役,王诤功不可没。

两个师被全歼让蒋介石恼怒不已,一个月后他亲任总指挥,调集30万人发动了对苏区的第三次“围剿”。6月30日,王诤截获了蒋介石发给何应钦的急电。电文详细说明了国民党军队的部署和动向。

毛泽东得知后,利用这一情报,采取避实击虚,专打敌人弱点的方式,五战五捷歼敌3万余人。国民党的第三次“围剿”,再次以失败告终。

身处井冈山区的红军,被国民党势力封锁得严严实实,不仅战略物资难以进出,连新闻报纸都得不到。

在毛泽东的要求下,王诤利用电台收听国民党及外国电台发出的各种新闻消息,翻译汇总后交给毛泽东。王诤在整理完这些电讯稿后,给它们起了个名字,《参考消息》。这个名字,一直用到了今天。

此后的战斗中,红军又从国民党军手中缴获了一部功能完整的电台。王诤利这部电台,播发了红军和共产党人自己的声音,并以此组建了红军第一个通讯社——红色中华通讯社。

红军抵达陕北后,通讯社改名为延安新华通讯社,即现在鼎鼎大名的新华社前身。

1940年,共产国际援助了延安一台广播机。王诤利用此部广播机,组建了我军第一个广播台,将延安的声音传向全国乃至全世界。

这个广播台,日后叫做中央人民广播电台。

王诤将军的功绩还包括:组建了我国第一个卫星地面站,组建了我军最早的电子战对抗单位,创建我军第一个通讯器材工厂,创建了我军第一个气象观测网……数不胜数。1955年,王诤被授予中将军衔。

最后一位要说的将军名叫李治。东固被俘前,他在张辉瓒的18师中担任上尉军医。此时的红军除了药品奇缺以外,更加紧缺的是专门的医疗人才。医者仁心,被俘后李治不仅表示愿意加入红军,且要求马上对受伤人员进行治疗。

这次战斗过程中,有1000多名红军战士不同程度受伤。尽管缺少器材和药品,但在李治的悉心治疗之下,仅有两名腹部中弹严重受伤的战士没有抢救过来。

李治

1935年红军长征途中,长期的疲劳和雪山草地恶劣的环境使周恩来病倒了。吃了前线医生所开之药后,周恩来仍旧高烧不退。在大家束手无策之时,有人想到了李治。将周恩来送往休养连后,李治诊断为阿米巴痢疾引起的肝脓肿。

胆大心细的李治靠之前土郎中那里学到的土法“穿刺引脓”,成功治好了后方大医院都头疼的疾病,使周恩来转危为安。

但长途行军和忙于照顾病人,却让刚到陕北的李治本人倒下了。他的病倒,让包括毛泽东在内的领导人非常关心。毛泽东还专门写了纸条,上书:“李治同志不能死!”

李治看到这张纸条时,虽躺在病床上,但心中无限温暖,眼中满含热泪。他对周围人说道:“告诉毛主席,我李治死不了,我还要给全军将士治病哩!”

最终,在信念的支撑和众人的关心照料下,李治重归健康。1955年,李治被授予少将军衔。

时过境迁 子女三人均功成名就

另外值得一说的是,张辉瓒死后,留下了妻子朱性芳和三个子女。朱性芳虽然没有上过什么学,但是极其注重孩子的教育问题。

子女们也没有再走张辉瓒的从戎之路,而是选择根据自己的喜好发展,且在日后均有所成就。

长子张远渠,原本是张辉瓒侄子,父母双亡后过继给张辉瓒为子。张辉瓒被俘之时,他正在德国汉壤医科大学学习医学,后又到美国学习深造。1937年回国任南京军医大学副教授,解放后任长沙市第一医院儿科主任。

张远渠不仅医术高明,且著有多篇儿科相关论文,为人称道。1987年,张远渠逝世。在张远渠的影响下,张家在长沙世代行医。

张远渠之子张绵帮(即张辉瓒之孙)也是终生行医,并且开设了长沙第一家医美诊所,现该诊所由张绵帮的子女打理。

次子张远谋,在张辉瓒被俘时只有12岁。父亲死后,张远谋并没有消极沉沦,而是更加发奋读书,后来以优异的成绩考入西南联大化工系。毕业后,在西南联大担任助教工作,又在随后远赴美国留学。

新中国成立后,张远谋放弃美国优厚的生活条件,回来建设祖国,任天津大学教授。与此同时,张远谋还是一位爱国、进步的知识分子。1952年,张远谋加入民盟,为新中国民主事业贡献自己的力量,并且历任五届天津市人大代表。

1985年,张远谋已成为闻名全国的化工专家。在这一年,他完成了两件事。一是加入了中国共产党,二是获得了国家教委科技进步二等奖。

张辉瓒的子女中,以张远谋的成就和名气更大。因此,数十年中有不少人找到天津大学甚至张远谋家里,想要采访和了解张氏后人的一些事情,张远谋一家深受所扰。

1995年,张远谋脑溢血住院期间,还有人把电话打到张家,得到的回应是:“我们张家人永世不想再提张辉瓒,请先生尊重我们,不要再打扰他(张远谋)”。1996年,张远谋逝世。

张远谋

最后要说的是张辉瓒的小女儿张远仪,其父被俘时她只有8岁。同两位哥哥一样,张远仪也是聪明好学,并且先后在西南联大和清华大学攻读英语。后来,张远仪嫁给一名地下党员,继续为新中国建设服务。

改革开放后,张远仪随丈夫移居美国。2005年,自感年事已高的张远仪,给湖南省政协写了一封信,希望可以修缮一下父亲张辉瓒的墓。接信后,湖南和长沙各级领导非常重视,研究后认为这项主张是可行的。

毕竟张辉瓒在北伐期间,是立有战功的,对待历史人物应该功过分明。这不仅是对后世一个负责任的交待,也是体现我党人文关怀的事情。

知道消息的张远仪非党感动,深感党的政策良好。2008年,就在启程回乡为父亲扫墓之前,张远仪去世了。没有为父亲扫过一次墓,也成为她生前最大的遗憾。

结语

时间过去80余年,当年之事早已作土,或许我们可以从毛主席之词的最后几句学到一点历史教训:“唤起农工千百万,同心干,不周山下红旗乱”。

张辉瓒也曾是个有志青年,反帝反袁时期出生入死立过汗马功劳。但最终,还是走到了工农的对立面。同人民站在一起,张辉瓒没做到,他的部下和他的子女做到了。

参考资料

[1]《毛泽东传》(全6卷).中共中央文献研究室.

[2]张洋.半部电台起家,一生征战为民——王诤的传奇人生.《百年潮》,2012年第02期.

[3]郜合启.前头捉了张辉瓒.《龙门阵》,2007年第03期.

[4]李宗明,涂胜华,冯都.释放张辉瓒:一次未能实现的国共谈判.《党史博览》,1996年第06期.

[5]冯都,肖晓松.“剿共名将”张辉瓒的“辉煌”与哀伤.《炎黄春秋》,1993年第11期.