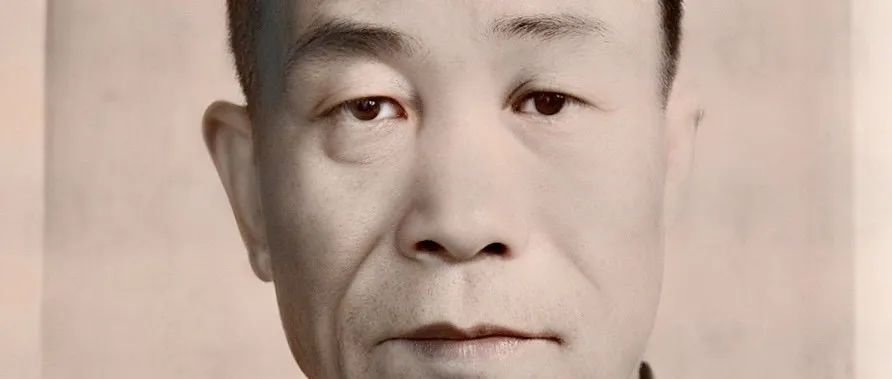

黄德彪 长征红军 晋绥抗战 晋察冀东北解放革命者

黄德彪(1915-1995)黄德彪,汉族,福建上杭县通贤镇人,1915年10月生。1930年1月参加红军,1931年2月加入中国共产党。

土地革命时期

参加了二万五千里长征,先后担任过红四军战士、三十四师政治部宣传员、队长、军政治部宣传员、团青年干事、营指导员、团指导员、军委总队参谋、军委机要科科员、红二十八军机要科科长等职。参加了红军东征,援西路军战役。

抗日战争时期

担任过八路军一二○师三五八旅译电员、地方工作组织长、挺进军机要科科长等职。参加了八路军晋绥抗战与根据地的创建。

解放战争时期

他担任过晋察冀军区第十军分区七十八团政委、第九军分区卫生处政委、独立旅卫生处政委、二纵队五旅团政委、第四野战军后勤部总务处处长、江西军区政治部民运科科长等职。

新中国成立后

1950-1955年,历任中共福建省委直属党委副书记、中共上杭县委书记、福建省人民法院龙岩分院院长。

1955年后,先后任中国龙岩地委副书记兼监委书记、龙岩专员公署副专员。

“文化大革命”中,他横遭迫害,被下放劳动。1974年,任中国漳平县委常委、县革委会副主任。1979年经省委组织部批准离职休养。1995年10月24日于福建省龙岩因病逝世。

享年80岁。

福建省上杭县通贤镇人民政府网:

黄德彪,1915年生,上杭县通贤镇通贤村黄屋自然村人。曾读过三年私塾,12岁时,因家庭贫困而辍学拜师学竹蔑工。才溪暴动成功,加入了少年先锋队,1930年参加红军,同年由共青团转为中共党员。1932年夏任三十四师师部宣传队队长,1934年到瑞金红军学校学习。10月,他跟随主力红军长征,被编入被称为“御林军”的干部团任班长。长征胜利结束后,任军委总队参谋、军委机要科科员等。1935年,任红二十八军刘志丹部机要科长。抗日战争时期,任平西军分区机要科长,冀中军区七十八团政委。解放战争时期,任第四野战军后勤部总务长。中华人民共和国成立后,任江西省军区民运部副部长,福建省直机关党委副书记,龙岩地区中级人民法院院长,中共龙岩地委副书记。

侄儿黄伟昌对黄德彪印象颇深。他回忆说,黄德彪在“文革”期间遭受迫害,被下放劳动,曾回家住过两个多月,经常和家人孩子们谈起他当年参加红军的故事。他说,当年家里很苦,15岁就出去当红军了,枪都比人高。他还说过爬雪山过草地时,没盐,把皮带煮了吃等等。给少年黄伟昌印象最深的,还是黄德彪谈到的“爬过铁索桥”的经历。这让我们非常兴奋。难道黄德彪是强渡大渡河,飞夺泸定桥的十八勇士之一吗?黄伟昌记不起叔叔当年说的铁索桥是不是泸定桥,只是说当年有很多人都牺牲了,没有爬过去。当我们翻开黄德彪的革命简历,发现他在长征时期是干部团的班长。干部团当时并没有参与强渡大渡河,但他们早于过铁索桥之前有过飞夺皎平渡的壮举。黄德彪提到的应该是这段难忘的经历。

1934年10月初,为了适应即将开始的战略大转移,中革军委做出决定:将中央苏区的中国工农红军大学、工农红军第一步兵学校、工农红军第二步兵学校和特科学校合并,恢复红军学校建制,称之为“干部团”。干部团由红军著名战将、红军第一步兵学校校长陈赓任团长,红五军团主力第十三师政委宋任穷任政委。干部团下设4个步兵营和1个上级干部队(简称“上干队”)。军委干部团是红军中最精锐的一个团,长征开始后一直为军委纵队担当前卫和沿途警戒、掩护任务。不仅如此,干部团还是一所作战培训学校,担负着为红军各部队储备、培训和输送干部的任务。行军时,毛泽东、周恩来、朱德、刘伯承等领导人,也经常走在干部团的队伍里。长征初期,干部团参战的机会不多,随着湘江血战后红军人数的锐减,这支1000余人的部队才在战斗中崭露头角。

而真正让干部团一举成名的则是在金沙江畔飞夺皎平渡一战。1935年4月底,红军佯攻昆明,诱使防守金沙江的滇军回援。红军必须抓住这稍纵即逝的战机迅速渡江。周恩来亲自给干部团下达了作战命令。刘伯承带领先头部队强行军160里消灭了皎平渡两岸的敌人,控制了渡口。为了夺取威胁渡口安全的通安县城,陈赓率领的后梯队则不得不在陡峭狭窄的山路上急行军。山路的一边是猛烈的火力,另一边是万丈绝壁。一番激战之后,干部团以4死6伤的代价毙敌数百人,占领了通安县城。那么黄德彪和干部团是否经过铁索桥呢?原来在抢夺皎平渡的过程中,干部团从云南禄劝县境内普渡河上的铁索桥经过,只是没有遇到什么阻挡,为抢夺赢得了时间。抢夺皎平渡战斗胜利结束后,黄德彪和干部团获得中革军委的嘉奖,而川军一听到头戴钢盔的红军和那个戴眼镜的“司令”(陈赓)便望风而逃。刘伯承战后也感叹道:“干部团的同志怎么能一天走这么远的路呢?他们走到了,还打了胜仗,靠的是什么?靠觉悟,靠党。”

1935年6月,中央红军和红四方面军胜利会师后,中革军委于7月下旬决定将干部团与四方面军的军事学校合并成立红军大学,许多学员被补充到其他主力部队担任指挥干部。黄德彪也在这时离开干部团,到军委总队任参谋、机要科科员。这年年底,他又作为红一方面军的干部派到由陕北红军组成的红二十八军,他的人生翻开了新一页。

在黄德彪心中,有一种痛,终生不愈,有一种遗憾,追悔一生,有一种牵挂,永远放不下,那就是刘志丹。

刘志丹,陕甘边革命根据地的主要奠基者,是他将陕北铸造成共产党在第二次国内革命战争中惟一保存下来的革命根据地。远在万里长征途中的毛泽东及中央红军,正是从国民党的报道中获悉刘志丹的消息,才作出进军陕北的历史性选择,经过二万五千里长征到达陕北,与西北红军会师,使陕北最终成为中共中央和中央红军长征的落脚点。正如毛泽东所言:“没有这块土地,我们就下不了地。”刘志丹对中国革命所做的贡献以及他同人民群众息息相通的革命精神,为革命人民树立了楷模,深受人民群众爱戴。美国作家斯诺、索尔兹伯里均在其著作中给予他很高的评价,索尔伯里在其名著《长征——闻所未闻的故事》中称刘志丹为“陕西罗宾汉”。

1935年底,在瓦窑堡,中央决定由陕北红军组成红二十八军。任命刘志丹同志为军长,原干部团政委宋任穷为政治委员。下辖3个团。

这时已在军委担任机要人员的黄德彪也因为政治过硬、业务优秀被选派到红二十八军工作。

一天,周恩来同志亲自找由红一方面军派到红二十八军工作的同志谈话,嘱咐大家去了以后,要尊重刘志丹同志,尊重地方红军,要互相学习,加强团结。刘志丹军长党性强,顾全大局,十分注意维护党和革命队伍的团结,他对中央派去的干部非常尊重,并经常教育陕北红军尊重外来干部。他在许多会议上讲,中央派来的干部是经过两万五千里长征锻炼的,地方红军应当尊重他们,向他们学习。由中央派去的同志们,也都和陕北红军的同志相处得非常融洽。

作为刘志丹部队的机要科长,黄德彪开始有机会全面接触这位传奇将领。刘志丹质朴无华,平易近人,常同战士们坐在一起,吸着旱烟袋,谈笑风生,同志们都亲切地叫他“老刘”。他看到黄德彪忠厚诚实,性格开朗,视为亲信、知己,有什么事都找黄德彪商量。一个来自陕北,一个来自闽西,一南一北,隔着千重山万重水的两位英雄,因为机缘,紧密联接在一起,惺惺相惜,成为生死之交。

1936年4月,刘志丹奉命率部东征,不幸中弹牺牲。当刘志丹牺牲的噩耗传来,陕北高原为之震动。广大群众和红军指战员无比悲痛。“沙场喋血报党国,留得万民哭志丹”,正反映了当时人们的心情。黄德彪更是痛彻心扉,后悔不已。他后悔自己作为机要科科长,没能掌握准确信息,没有保护好自己的好兄长好首长——“老刘”。他强忍悲痛,帮助处理后事,4月24日,根据地首府瓦窑堡数千人的集会追悼刘志丹,黄德彪就是其中的组织者之一。解放后,陕北建立刘志丹纪念馆,得到消息,黄德彪不顾工作繁忙,路途遥远,积极协助纪念馆的成立事宜,并将刘志丹送给他的礼物捐赠出来,并在有生之年,多次前往陕北拜谒刘志丹,每一次拜谒,他都泪水长流,情不自禁。

有一种情谊,会在时间的积淀下,酿成一盅浓浓的酒,日久弥香。刘志丹,成为黄德彪心中永远的痛,永远的追忆!

抗日战争时期,黄德彪担任过八路军一二O师三五八旅二O一团译电员、地方工作组织长、挺进军机要科科长等职。解放战争时期,他先后担任过晋察冀军区第十军分区七十八团政委、第九军分区卫生处政委、独立旅卫生处政委、二纵队五旅团政委、第四野战军后勤部总务处处长、江西军区政治部民运科科长等职。

侄儿黄伟昌回忆说,解放初期,家里曾收到黄德彪来信,说是在江西做生意,手下有3千多人。这应该就是他担任江西军区民运科科长的时期,这是黄德彪参军离家后,家里收到的第一封信,亲人们的高兴和激动心情难以言表。

新中国成立后,峥嵘岁月已成过去,历史掀开崭新的一页。黄德彪放下枪杆,脱下军装,踏上新的历程。1950-1955年,短短五年时间,他历任中共福建省委直属党委副书记、中共上杭县委书记、福建省人民法院龙岩分院院长,1955年后,又先后任中国龙岩地委副书记兼监委书记、龙岩专员公署副专员等职。1974年,黄德彪任中共漳平县委常委、县革委会副主任。1979年经省委组织部批准离职休养。虽然频繁地调换工作,但无论在哪个岗位,他总是兢兢业业,无怨无悔,绝对服从组织安排,只是,再也看不到他在战争年代的英姿勃勃,看到的,仿佛是一个落寞的英雄背影。

“文化大革命”中,他横遭迫害,被下放老家劳动。祸之福之所倚,正是有这段下放劳动的时期,让他有机会有时间重返故乡。黄德彪特地拜访乡里那些失散的,或是被精兵简政回家的老红军池金连等人。他们一整天一整天地坐在一起,聊当年的人,当年的事,时而开怀大笑,时而嚎啕大哭,那是一段多么难忘多么幸福的时光啊!故乡,用智慧和包容抵挡住外界的风刀霜剑,用温暖宽阔的怀抱安抚远游归来的孩子,任由他们畅快地流泪畅快地笑。从此,上杭县通贤乡黄屋村,这个从一出发就充满力量的地方,这个断了又重新连接起来的情愫,成为黄德彪心心挂念,时时盼归的梦里老家。即使到后来,他东山再起,再一次回到领导岗位,也不曾减轻对家乡的牵挂和思念。即使到生命的最后一刻,也要等到见到家乡亲人赶到为止,才闭上双眼。

1995年10月24日,黄德彪病逝于龙岩,享年80岁。

在对黄德彪的评价中,有这么一段话,很好地概括他英雄的一生:在革命战争年代,他对敌斗争坚决勇敢,冲锋在前,浴血奋战,多次受嘉奖,并被授予战斗英雄称号,为中国人民的解放事业、为中华人民共和国的建立、为解放军的政治思想工作和机要工作作出过积极的贡献。中华人民共和国成立后,他在各个领导岗位上,带领干部群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为闽西的社会主义革命和建设事业而辛勤工作、努力奋斗。中共十一届三中全会以来,他拥护党中央的路线、方针和政策,自觉地学习马列主义毛泽东思想,学习邓小平建设有中国特色社会主义理论。他在离休后,仍然关心四化建设,为改革开放出力献策,表现了一位老红军、老共产党员、老干部生命不息、奋斗不止的可贵精神。对党的事业一贯忠诚,他密切联系群众,勤恳工作,在工作中较好地掌握党的政策;他作风正派,生活俭朴,待人诚恳;他在几十年的革命生涯中,牢记为人民服务的宗旨,坚持四项基本原则,为社会主义建设事业作出宝贵贡献。