“漫漫长征路,巍巍红军魂。”如习近平总书记所说:长征就是无数壮士们的一次理想信念的伟大远征,它是改变了中国命运的奇迹。

但是你是否知道是谁拼死作战为中央红军的顺利转移争取了宝贵时间呢?

是否知道那些没有参加长征的红军战士们,在国民党残酷的围剿下整整坚持了三年惨烈的游击战争呢?

更有一个令人心酸的事实:留守苏区的多位重要领导人,最终只有一个人活到建国亲眼见证了新中国的诞生!

这些留守苏区的红军将士们度过了怎样的一段艰苦岁月?最终为何只有1人见到了新中国?他又是谁?

留守红军,一个被掩藏在时光里的名字

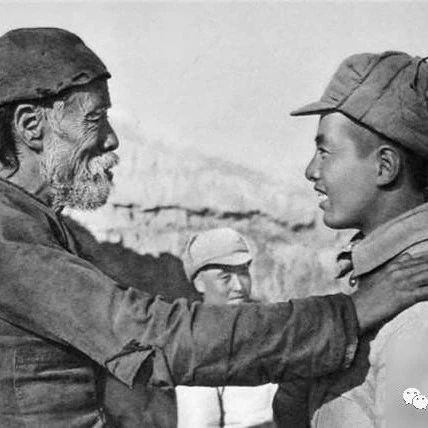

1934年蒋介石发动第五次“围剿”行动,中央红军在反“围剿”失败后,被迫进行战略转移。10月,主力红军与送行的乡亲和战士依依惜别,

乡亲们不愿红军战士们离开,又不得不让他们离开的无奈心情化作泪水,喷涌而出。

而留下来的同志们,相顾无言,百感交集。

主力红军的去向及未来的征程是所有人都关心的重要问题,但大家似乎忘记了

还有1.6万余名红军将士、3万余游击队员和十多位中央领导人奉命留守中央苏区,

为了掩护红军主力突围,面对上百万的敌军,继续坚持斗争。

主力红军刚刚踏上长征之路,

蒋介石就下达命令调遣一部分军力端起枪口对准苏区群众大肆掠杀

,因为中央红军革命根据地曾在此驻扎,蒋介石认为那里匪化已深,不杀则不能斩草除根。

而留守红军在于都也惨遭敌人重兵围困,分身乏术。危急关头,中共中央分局项英、陈毅接到中央发来的十万火急电报指示,组织留守红军九路突围,

开展游击战争,保存革命力量。

此后,根据地转入了游击战,难以想象的是战士们从此开始了野人一样的生活。

由于国民党紧追不舍,我军几乎随时都要保持作战状态,碰到敌军的大部队,还要立刻进行转移,这就导致了战士们不能脱衣离枪睡觉,更不能在山中搭竹棚,茅草屋居住,大树下就是战士们最好的栖息地。

碰到恶劣天气时,战士们如果没有地方进行躲雨,就只能任雨打湿自己的身体,运气好了,碰到第二天大太阳,就可以贴身晒干,要不只能靠自己的体温捂干。

尤其到了秋冬季节,大家衣服单薄,刚开始采取生火取暖的方式度过严寒,但这样很容易暴露行踪,所以后来只能挨饿受冻,

到了第二天醒来,战士们可能就发现身边的战友被活活冻死了。

枪支弹药奇缺,人员不足的留守红军战士在与全副武装的国民党军进行了拼死血战后伤亡惨重,度过这段艰苦岁月后,最终只有一位领导人亲眼见证了新中国的诞生。

眼底云烟过尽时,正我逍遥处

1935年2月,在分散突围之前,项英将瞿秋白和何叔衡等重要领导人转移出去。

瞿秋白是继陈独秀之后中国共产党第二任最高领导人,学识渊博,是中国革命文学事业的重要奠基人之一。

但他患有严重的肺病,体弱多病的他在我党面临生死存亡的紧急关头,却早就做好了挺身而出的准备。

在中央红军离开苏区开始长征后,瞿秋白留在江西瑞金带领红军坚持打游击战。尽管他重病在身,但他从来不肯轻易下火线。

直到最终病情严重恶化,组织出于他的身体健康考虑,将他“强制”送去上海就医。

不料,在福建长汀被国民党发现了踪迹,尽管负责护送他的战士们拼死搏杀,但最终依旧没能成功突围,

瞿秋白不幸落入敌手。

之后,组织多次下令营救,但是均未成功。

抓到瞿秋白这样的红军重要领导人令蒋介石欣喜若狂,他考虑到瞿秋白的影响力,致电长汀第36师师长宋希廉,下达命令想尽一切办法劝降瞿秋白。

可惜他们只得到一句这样的回应:

“你们认为顾顺章的做法是识时务,但我是瞿秋白,一个不识时务笨拙的人,你们想要我出卖自己的灵魂,做个你们认为的识时务者,我倒要劝你们还是免开尊口。”

国民党使出浑身解数,软硬兼施,甚至在劝降条件上做了妥协,向他示弱表示不需要他发表反共声明了,只要愿意为南京政府效力,前去担任翻译即可。

瞿秋白不仅断然拒绝,还驳斥了国民党曾对苏区的种种污蔑并说道:“在我青年时期踏上马克思主义道路,便已无法改变,只有中国共产党的胜利才能带领国家走向光明的未来。”

任国民党费尽心机和口舌,瞿秋白的态度都一清二楚,坚决不动摇。

这让国民党中央党部秘书长陈立夫恼羞成怒,遂发电报给蒋介石,阐明瞿秋白无可救药,劝降是不可为之事,宜速速处决并施以极刑!

伟大的马克思主义者瞿秋白泰然自若,漫步走向刑场,一路上高唱

《红军之歌》与《国际歌》

,从容不迫,面无惧色,在一处绿草坪盘膝而坐,对刽子手微笑说道:

“此地甚好”,

尔后慷慨就义。

后来有记者赶到瞿秋白被扣押的卧室,发现了他的辞世绝笔:

“眼底云烟过尽时,正我逍遥处。”

临危一剑不返顾,衣冠何日葬梅花

何叔衡,

学过历史的人都会感到熟悉的一个名字。

他是当年在嘉兴南湖上积极参与建党的元老之一,

此后的一生都在为革命四处奔走,只因为他说过一句:“自己要为苏维埃流尽最后一滴血。”

何叔衡和瞿秋白一样,都身患重病,虽年龄相差二十多岁,但二人却十分投缘,也许骨子里都流着知识的血液。

何叔衡当了几十年的教书先生,十分爱穿长衫,

因留着两撇胡,毛主席亲切地称他为“何胡子”。

由于上了年纪,又身患重病,在中央部队被包围时,为了保护他进行安全转移,项英派邓子恢等战士装扮成便衣一路护送。但走到半路,他们的行踪就被敌人发现了,敌军沿着踪迹很快就追赶了上来,形成四面包围。

何叔衡的身体十分虚弱,又受了伤,只能被人搀扶着行走,他拼尽全力,尽量不拖延大家的时间,可是四面八方都是敌军,以何叔衡的身体状况想要进行突围是十分困难了,但邓子恢他们是有机会安全撤离的。

带着自己只能连累大家陪他一起赴死,何叔衡于心不忍,也断不可如此。

为了不延误时机,何叔衡告诉邓子恢放下他,带领大家赶紧撤离,但邓子恢对身边的同志坚定地呼喊道:

“绝不放弃自己的同志,誓死保护何叔衡。”

没有想到情急之下,为了不连累大家,何叔衡推开身边的警卫,说了一句“快走!”就纵身一跃,跳下了悬崖。

邓子恢内心悲痛至极,只能带领大家奋勇杀敌,冲出重围,可以说何叔衡以自己的死换来了其他同志的生存。

革命先烈虽然离开了我们,但他的革命精神却深深渗入这片他深爱的土地上,而这片土地,也正以一片繁荣与生机告慰着他不朽的英灵。

在革命中,人人都是倔强的小红军

红军主力开始长征后,贺昌作为党史上最年轻的中央委员,也留在了苏区。

从小就写出“在国家危难之际,应挺身而出,不怕牺牲绝不退缩”的贺昌,在艰苦卓绝的斗争中,依旧废寝忘食的赶写文稿稳定军心民心。

后来领导苏区群众和战士们开展游击战争时,被国民党重兵包围,

原本已经身受重伤的贺昌在坚韧的毅力下,依然身先士卒带领战士们突出重围。

可是数倍于己的敌军穷追不舍,战士们舍身取义,

看着面前的敌人共同大喊:“共产党万岁!红军万岁!”

,之后纷纷扑向敌军誓死抵抗,贺昌看着身边的战友被敌人一个接一个的无情杀害,心中无比悲痛。

此时他听到敌军高喊要活捉自己,心中便只有一个想法“宁为玉碎,不为瓦全”,

于是伴随着一声“红军万岁”,毫不犹豫的对准自己的胸膛开了一枪,血洒沙场,以身殉国。

这年的贺昌刚刚29岁。

带镣长街行,蹒跚复蹒跚,市人争瞩目,我心无愧怍

在突围战斗中受伤被捕的英雄革命家,还有刘伯坚。

1934年10月17日晚,月光皎洁的于都河畔,红军整装待发踏上浮桥,进行大转移。

刘伯坚与好友叶剑英在河边话别,给战友们鼓劲。

叶剑英十分忧虑地对刘伯坚说道:“留守的战士们一大半都是伤病员,伯坚,你们的担子着实不轻啊。”

刘伯坚故作轻松地说:

“放心吧,我们已经做好了艰苦战斗的准备,三五年后你们打回来,那时再胜利重逢,岂不更加令人欣喜,我就坚守这里等待你们的回归。”

没想到这就是他们最后一次再见了,

1935年的3月,刘伯坚被敌人押解游街,受尽屈辱,

不仅拖着重重的镣铐,还要被屈打着走过人潮涌动的街市。

在牺牲前,他在信中对家人说:

“生是为中国,死是为中国,一切听之而已。”

可是写下的绝命书被看守送出去时,他的妻子已先于他走了一步,三个儿子当时也不知所踪。

刘伯坚的意志并没有因此摧毁,这位雄赳赳气昂昂的革命者在赴死前夕还写出了不朽的

《带镣行》:“带镣长街行,蹒跚复蹒跚,市人争瞩目,我心无愧怍……”

凶多吉少,九死一生

长征出发前,周恩来在百忙之中前来探望正在医院养伤的陈毅,并告诉他中央机关明日就要出动,因陈毅负伤,再加上他对中央革命根据地情况比较熟悉,留下来负责军事,可以有所作为,为中央革命根据地继续斗争。

周恩来问陈毅有没有什么意见,陈毅回答说:“没有意见。”

重伤的陈毅对于留下来面对的艰险与生死,心中十分清楚,但他知道革命本就是艰险的事情,需要做好随时付出自己生命的准备,对于生死,陈毅镇定自若,十分淡然,高度体现了一个无产阶级革命家的忠贞本色。

在游击战争中,陈毅频繁地转战,甚至在梅岭时,被国民党围困达20天之久,苦虑不得脱身时,仍凭借坚定的意志写下了气壮山河的《梅岭三章》,仍发出了

“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”

的豪迈之言。

三年的游击战陈毅历经了无数次的凶险场面,靠着军人钢铁般的意志度过了数次生死危机,

作为留守苏区唯一活下来的领导人

,陈毅肩负着众多因抗战牺牲的同志们的期望,站在天安门城楼的那一刻,他热泪盈眶,他知道所有因革命而牺牲的同志,

新中国的诞生终是没有辜负他们付出的鲜血与生命。

继承革命精神,勇往直前

在《长征——前所未闻的故事》一书中描写了在长征时留在苏区的人中间,为革命牺牲的杰出共产党员比任何斗争时期都要多的言语,

可见三年游击战的艰苦程度不亚于红军长征。

留苏的领导人中,只有陈毅亲眼见证了新中国的成立,

除了瞿秋白、何叔衡、刘伯坚、贺昌、等领导人外,还有毛泽覃、古柏、项英、陈潭秋、方志敏等多位领导人

不幸牺牲在黎明的前夜,以特殊的方式完成自己的精神远征。

烈士的鲜血没有白流,就是这种始终不渝的生死同盟,保证了我们得以生存,走向胜利。——陈毅

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”生于华夏,何其有幸,愿山河无恙,祖国繁荣昌盛。

【免责声明】:转载自其他平台或媒体的文章,本平台将注明来源及作者,但不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,仅作参考。本公众号只用与学习、欣赏、不用于任何商业盈利、如有侵权,请联系本平台并提供相关书页证明,本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文,并不承担其他任何责任。