跳至内容

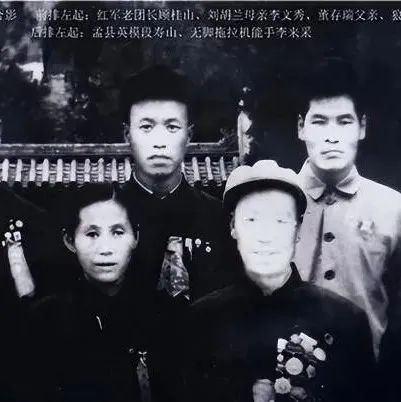

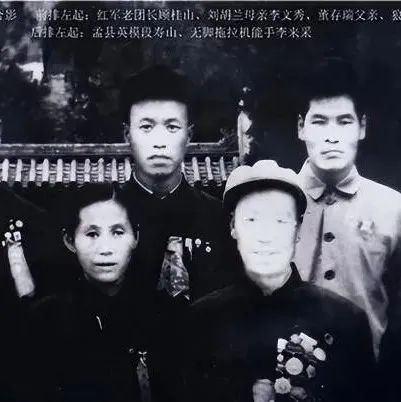

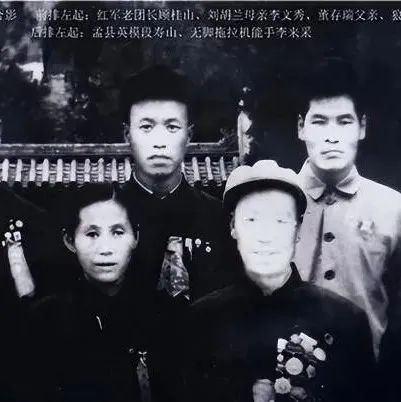

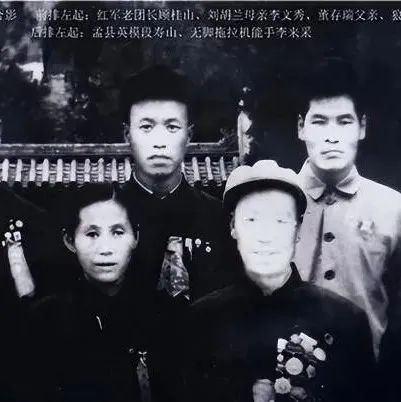

1959年,中华人民共和国成立十周年,中央打算邀请一批红军老战士来北京,参加国庆庆典活动。工作人员向毛主席请示之后,毛主席欣然同意。不过工作人员临走前,毛主席忽然说了一句:“当年长征时那个红一团团长顾贵山呢?他也要请过来!”

当年的红军团长活到现在的都是将军级别,可现在的将军里却没有一位叫做顾贵山的。

几经寻找,工作人员了解到顾贵山在辞去公职后搬到了林县。于是他们火速赶往林县,林县县长听说是毛主席指示,连忙全县广播寻找这位叫顾贵山的老团长。可最终得到的线索是,那位团长已在村里种地8年!

在县长的陪同下,众人来到了红军团长种地的山村。当一位满脸皱纹的农村老人出现在众人面前时,工作人员大步上前,一把握住了老人的手:“顾团长,可算是找到您了!主席等着见您呢!”

那么,一个本有大好前途的红军团长,为何会沦落到一个小山村呢?他又做过什么,为何数十年后还能被毛主席点名邀请呢?

1959秋天,林县县长办公室来了几位特殊的客人,了解到这几位客人是从中央来的之后,县长杨贵不禁有些紧张。

林县是河南最北部的一座小城,落后贫瘠,平日里少有领导过来,中央的同志怎么会来这里呢?杨县长看着几位同志,一肚子疑惑。

“杨县长,我们是来找曾经的红军团长顾贵山的。”中央的同志说了来意。

杨县长更迷惑了,曾经的红军团长如今都是将军级别的人物了,如果林县有这个人他怎么可能不知道,可他从来没听说过县里有过一位叫顾贵山的将军。

很快,杨县长就找到了线索,在全县大广播的寻找下,的确找到一位叫顾贵山的红军老战士。可他根本不是什么团长,而是喂马的马夫,只是一个无名之辈。

并且对方现在没有担任任何职务,就在村里务农,怎么看都不像是那位红军团长。

“杨县长,我们这是受了毛主席的指示,一定要找到这位红军团长!麻烦您帮帮忙!”工作人员补充道。

听到是毛主席的指示,县长大吃一惊,不敢怠慢。为了验证村里那位红军老战士是不是主席要找的人,杨县长立即决定亲自陪中央的同志前往。

很快,一行人就来到了林县元康镇下园村,见到了顾贵山老人。

这位老人在村里为人十分低调,村民只知道他曾经在部队里喂马,其他情况并不知晓,就连他家里人都不知道顾贵山的真正身份,只知道他只是一名农民。

顾贵山手上的老茧还有脸上黝黑的皮肤证明了,他的确是一名农民,是无数平凡农民伯伯中的一个。

不料,当中央工作人员核实完这位农民伯伯的身份后,竟立即上前握住顾贵山的手:“顾团长,终于找到您了!原来您真的在这里!”

这个消息让村里人大吃一惊,顾贵山多年来在村里不显山不露水,竟然当过红军团长。

之前村里人问及他参加红军的事情,他只说自己是喂马的,根本没拿过枪,谁知他的身份竟然如此惊人!

“毛主席挂念着您呢!请您和我们一起去北京吧!”工作人员激动地道。

听到毛主席三个字,顾贵山顿时湿了眼眶,一张满是皱纹的脸上老泪纵横,他感动道:“毛主席还记得我呢!”

在工作人员的邀请下,顾贵山答应了去北京。之后,他得到了毛主席的接见。

和毛主席见面后,两人谈到了当年顾贵山参加的那些战斗,话语间,主席对顾贵山频频褒奖。

无论是长征时的腊子口战役、大渡河战役,还是后来抗日战争时期的平型关大捷,顾贵山都立下了汗马功劳。即使是后来转到后方工作,顾贵山也同样表现出色。

如果按照正常路线来走的话,顾贵山现在至少是将军级的人物。

可为什么一位战功赫赫的革命英雄,后来竟沦落到一个小村庄务农呢?要知道,他离开部队后,党内可是给他安排了工作的,并且职位不低。即使发展不好,也不至于落到今天这个地步。

毛主席问及务农原因时,顾贵山感慨道:“主席,我不是不想继续为祖国工作下去,而是我实在胜任不了那些职务啊!”

原来,顾贵山在经过多年战斗之后,身体留下许多旧伤,由于身体原因已经无法担负那些繁重的工作。

其次,他文化水平不高,虽然党内曾经把他分配到河南商业厅担任厅长一职,但他实在无法胜任。为了不耽误党内工作,也为了给真正有能力的年轻人腾出位置,他毅然决然地辞去了职务,回到了乡下,成为了一名普通的农民。

期间,中央还曾经任命他为河南省军区司令员,并让江苏军区政治委员罗绍义将任命书转交给他,然而顾贵山依然没有贪恋权位,最后以身体伤病和能力不足为由拒绝了这一职务。

毛主席听了顾贵山辞职的理由,十分感动,叹道:“这才是真正的共产党人,这才是我们的红军老战士啊!”

老红军团长的身份曝光后,国家要给顾贵山优待,请顾贵山一家搬到城里来住,还可以帮他解决工作问题,然而这些优待都被顾贵山拒绝了。

顾贵山称自己有补贴,生活还过得去,坚决不肯搬到城里。因此之后顾贵山还是继续留在乡下务农,和家人过着平淡的生活,丝毫没有再提和毛主席见面的事情。

这一面后,毛主席也更加记住了这位曾经的红军团长,在顾贵山离开北京后还时时想起他。

那么,当年他到底立下了什么样的功劳,让毛主席时隔二十多年还记得他呢?

1935年9月16日下午,在甘肃南部一个叫做腊子口的地方,枪响不断,炮声隆隆,还时不时传来手榴弹爆炸的声音。

腊子口位于甘肃南部,是一条小山沟,宽约三十米,两岸都是近乎垂直九十度的悬崖峭壁,犹如一条大地的伤疤。

通过这条山沟的唯一一条路,就是横悬在山沟上的一条小木桥。

这是红军进入关陇地区的最后一道屏障,越过腊子口,就意味着蒋介石企图阻止红军北上的计划彻底破产。而翻雪山过草地的红军,也将在越过腊子口后彻底解放,如鸟入青天鱼入大海,再也不用怕国民党的围追堵截了。

为了阻挡红军北上,国民党军在腊子口北岸修筑了碉堡和其他防御工事,机枪时刻嘶吼着,向腊子口南面的红军战士扫射。

他们已经接到了命令,无论付出什么代价,务必守住腊子口!将红军阻挡在关陇以南!

然而,当天上午,国民党新编12师第6团仅仅一个照面就被红军打得落荒而逃。装备精良的国民党军被手持大刀的红军战士冲入阵地,仅仅二十分钟就解决了战斗,并一路追击来到了腊子口。

可一路快速推进的红军战士,在面对腊子口这道天堑时被挡住了脚步。

时任红一团团长兼政治委员的顾贵山身先士卒,几次带着战士们冲锋,可是敌人火力太猛,加上通过腊子口的路只有一座小木桥,只能容一两人通过,几次冲锋都伤亡惨重,根本无法接近对岸。

之前,红军第一军军长林彪和政委聂荣臻已经下了命令,必须要在16号之前夺取腊子口,并且扫清拦路的所有国民党军!

“不能继续冲锋了!这样咱们战士伤亡太大,必须得想个办法!”红四团团长黄开湘看着远处的敌人碉堡,深深皱起了眉头。

“正面有敌人的机枪、碉堡,咱们火力不足,没法对对面形成压制,从正面冲过去,就是让战士们送死!”黄开湘补道。

面对这样的状况,众人一时束手无策,不知道怎样才能完成军长布置的任务。

这时,顾贵山看了看对面的地形,指着对面国民党军的碉堡道:“正面不行,咱们从背后想想办法。我带战士们继续在前面吸引敌人火力,你们趁乱绕后,从悬崖爬上山顶后从后方攻击!”

黄开湘目光一亮,顾贵山说的有道理,可以试试迂回作战、前后夹击的方式!

仔细商量之后,两人很快确定了由顾贵山和红四团政委杨成武一起攻击正面,而黄开湘的部队,则在一位苗族战士的带领下,从侧面爬上峭壁,从敌人身后进攻。

很快天黑了下来,在夜色笼罩下,夺取腊子口的战斗再次爆发了。黑暗中,对面的国民党军机枪不断喷吐出火舌,而顾贵山则带着战士们悍不畏死地向前冲,不断向敌人的碉堡还击。

战斗刚开始,在敌人的机枪火力压制下,战士们依旧伤亡不断,顾贵山也受了轻伤。但很快,战局就开始扭转。

随着绕后的黄开湘部队开始进攻,对面的国民党军火力一下就削减大半,再也无法阻挡红军战士的冲锋了!

顾贵山抓住机会,大喊一声:“战士们,冲啊!”随后便带着轻伤的身体率先冲了出去。

两面夹攻之下,对面的国民党军很快乱成一片,一番血战后,挡住红军脚步的腊子口终于被攻克!

事后,顾贵山作战勇猛的消息传到了毛主席耳朵里,毛主席听到这位红军团长在腊子口的作战事迹,不由得赞叹:“是红一团为红军北上打开了一条路!”

直到二十多年后,毛主席依然记得那位长征中的战斗英雄,并在国庆庆典中点名请他参加。

从北京回来后,顾贵山依旧还是当他的农民,受毛主席接见的事情,他一直对村民闭口不提。

虽然回到了乡下,远离庙堂之高,但作为一名党员,他从来没有忘记自己的身份。即使没有显赫的职务,他也始终以共产党员的标准来严格要求自己。

五十年代末,在中央的号召下,全国上下掀起了轰轰烈烈的人民公社化运动。仅仅一个月,全国大部分农村地区就建起了人民公社,基本实现了公社化,而作为农业大省的河南自然也不例外。

人民公社内推行“组织军事化、行动战斗化、生活集体化”,村民的衣食住行都由公社包办,公有化程度极高。因此,在吃饭这个大问题上,也是采用所有人吃大食堂的方式。

但是,作为给公社社员做饭的厨子,可是一个辛苦活。厨子不仅要负责全村人的吃喝,饭菜做得不好还要随时做好被村民抱怨的准备。

因此,当顾贵山所在的下园村人民公社需要厨子的时候,几乎所有人都退了一步,没有人愿意接手这个吃力不讨好的职位。

关键时刻,顾贵山站了出来,他表示:“我是党员,既然大家都不愿意当这个厨子,那我愿意起带头作用!这个厨子就由我来当!”

在顾贵山的带领下,其他村民也开始报名,很快,公社大食堂的吃饭问题就被解决了。

到了1960年,为了改变林县贫穷落后的面貌,时任县委书记的杨贵决心修建水利工程红旗渠,为农业提供灌溉。

然而,林县是个山高坡陡的地方,土层薄,土壤肥力差,并且缺少水源。红旗渠完工通水前,林县550个行政村里有307个村长年缺水,100多个村需要跑到5公里外取水,严重影响了人们正常的生产生活。

并且,林县县内基本是山区,高山峡谷遍地,自然资源极为贫瘠。想要在这样的环境下建造出一条灌溉用的水渠,几乎比登天还难。修建红旗渠,可以说是与天斗。

再加上三年灾害时期,全国上下粮食问题严重,参与修建红旗渠的民工还面临着粮食短缺问题。

修建水渠的民工每人每天只有一斤口粮,但工作环境却是悬崖峭壁、险滩峡谷这种高危环境,工作强度非常大,建设难度极高,这给本来就困难重重的修渠又增添了几分负担。

因此,当时担任公社厨子的顾贵山主动和大队管理委员会联系,响应中央号召研制代食品,为群众们缓解了一部分粮食压力。

此外,由于红旗渠修建需要开山裂石,人们需要钢钎才能进行开凿,可当时他们手中的钢钎材质较软,根本无法完成开凿任务,需要一批硬质的钢钎才行。

当时“大跃进”运动掀起了一阵大炼钢铁的热潮,但是土高炉炼制出的钢材大多不合格,根本无法生产出能用的钢钎,一时间修渠遇到了困难。

顾贵山知道这件事之后,心急如焚,连忙联系之前的老战友,动用自己所拥有的所有人脉资源,为钢钎问题寻找解决办法。

他找到了曾经给他送过河南省军区司令员任命状的罗绍义,罗绍义知道后,立即协助调了一批从朝鲜战场上拉回来的优质钢钎,并且还为他们调了开山用的炸药等物资,保障了红旗渠修建过程中的物资供应。

1973年时,下园村建设防洪大坝,已经65岁高龄的顾贵山不顾身体不便,坚持和村民一起推车拉石头。他胳膊残疾,干活不方便,众人都劝他不要参与,然而顾贵山坚决不肯下一线,始终和村民一起劳动。

大坝建成后,他又不辞劳苦的和村民来到大坝下游,在荒滩上开垦了一百多亩荒地。

1986年,顾贵山病危时,他还向子女叮嘱:发扬红军传统,艰苦创业,为建设具有中国特色的社会主义贡献自己的一切!

说完这句话不久,顾贵山就与世长辞。这位一生奉献的老英雄,终于完成了他的人生使命。

自1928年入党以来,顾贵山老英雄已经当了58年的党员。自成为党员的那一刻起,在往后的人生旅程中,他就不断以党员的高标准来要求自己。

无论是保家卫国的军旅生涯,还是日后服务人民的政治生涯,他都为广大党员干部做出了一个好榜样,值得我们学习!

而正是有了顾贵山这样的革命英雄,我们才有了如今的美好生活。因此,这样的革命英雄,我们应当永远牢记!

【免责声明】:转载自其他平台或媒体的文章,本平台将注明来源及作者,但不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,仅作参考。本公众号只用与学习、欣赏、不用于任何商业盈利、如有侵权,请联系本平台并提供相关书页证明,本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文,并不承担其他任何责任。