精选趣文,点击下方标题即可查看

小编开新号啦

每天发布有点热度的内容

热文推荐:揭秘:女死刑犯最后一夜的“奶头战略”

阅读更多热文,请关注下方小号

2007年的一天,河南三门峡一位叫李明山的老人,发现家里房子老旧,于是打算将房子翻修一下。

在翻修到屋顶上的时候,偶然间他发现了一个圆滑带着些许金属光泽的东西。

他仔细将物品取下来,才发现这是一颗子弹壳。

屋子已经有近百年的历史,而这枚子弹壳也不像近期才有的,于是李明山想到了自己的奶奶经常跟自己提到的事情:

“红军借粮。”

他拿着子弹壳仔细研究,在子弹头部轻轻一拧,子弹壳被打开,里面露出了一张些许泛黄、带着粗糙质感的“借条”。

李明山知道,这就是奶奶当年经常讲到的来自红军的“借条”。

那么,当年红军与李明山一家发生了什么事?而这张借条最终又是怎么处理的呢?

红军反“围剿”、国民党宣传下的“洪水猛兽”

1927年4月12日,蒋介石政府不顾国共两党的合作情谊,发动“四一二”反革命政变。

形势严峻,哪能坐以待毙,在毛主席的“枪杆子里出政权”的号召下,我党决定组建自己的武装部队。

于是,次年工农红军成立。

蒋介石得知后,非常气愤,不断派出部队“围剿”红军。

在当时而言,成立不久的红军的力量是孱弱的。

面对国民党军队的“围剿”,红军只能一退再退。

在我党领导人的指示下,红军深入大山、险地,借助地形优势与国民党周旋。

这也让国民党失去了以绝对兵力“围剿”红军的优势。

于是,国民党又开始了宣传打击。

在国统区,国民党大肆诬蔑我党的形象,将红军称为“洪水猛兽”、“赤匪”,说红军是杀人不眨眼的军队。

甚至一些报社,还将红军描绘成“吃人不吐骨头”的队伍。

当时信息并不发达,国民党掌握着绝对的主动权。

老百姓对他们的宣传自然深信不疑,因此对红军带有敌意。

这对红军造成了严重的打击。

因为,当时红军的主要生存手段,就是与基层民众挂钩,依靠基层民众,发动农民运动与农民站在一起。

有了当地老百姓的支持,红军在情报、后勤上都得到保障。

而国民党此举,无疑对红军的行动造成了极大的威胁。

除了得到国民党宣传的一些地区外,还有一些地区则普遍认为军队都是不好的。

这是因为在军阀混战时期,官兵时常变成“匪”,劫掠老百姓的财物,还美其名曰“征用”。

这也给老百姓们留下了不好的印象,他们纷纷认为军队都是来搞破坏的。

因为这种误解,红军在早期革命时可谓是举步维艰。

而为了应对这种情况,党中央向全体红军下达规定整肃军纪,“不拿老百姓一针一线”的命令。

红军虽然当时处境很是困难,但全体官兵都遵守军纪,这也造成了即使战士们忍饥挨饿,也不拿老百姓一针一线的场面。

正是因为此,我党才逐渐得到老百姓的支持,有了未来。

而当时,也发生了许多让后来人纷纷为之感动的故事。

发生在河南三门峡的,就有这么一个故事。

红军落脚、从害怕到主动接触

那是在1934年的冬天,徐海东带领的25军路过河南三门峡的一个小村子。

这个地方地处偏僻,村子里只有十几口人。

得知军队要路过,村子里的人纷纷担心遭到劫掠。

于是,他们收拾细软和家当,躲到了后山里。

年迈的李大娘裹着小脚,不适合走山路,只能躲在家中——多少有点“听天由命”的意思。

徐海东带领着部队进村子后,打算在村子里休整几天,整顿好后再上路。

于是就打算跟村里人借点地方,方便队伍休息。

但一连敲了好几个门,里面都没人回应。

按照红军的军纪,是不能擅自闯入老百姓的家中的,因此战士们只能挨家挨户地敲门。

李大娘看着离自己家越来越近的红军,心中十分害怕。

她躲在门后面,隔着门缝看着外面的红军。

不久,一位被冻得瑟瑟发抖的红军战士敲响了她家的门。

李大娘本不想理会,但看着被冻得脸蛋通红的小战士,李大娘想起了自己的儿子被国民党“抽壮丁”——当初离开时也差不多这么大,她顿时心中一软。

于是,她打开了门,门外的红军看到终于有人开门,于是便问道:

“大娘,我们是红军,想在您这里休息一下,您看方便吗?我们睡麦场就行!”

李大娘点了点头,于是红军战士就去报告给了上级。

上级当即让人把麦场打扫一下,还顺便将李大娘家里的院子也收拾一番。

之后,就有序地准备休息。

在这期间,李大娘静静地看着红军战士们行动,而红军战士也尽量没有制造太多声响,一切井然有序。

到了吃饭的时间,红军就拿出自己携带的一袋大米,准备煮粥。

虽然说是煮粥,但其实就是放到一个装满水的大锅里,每个人喝了一口“水汤”而已。

看着红军战士们如此,李大娘一下子意识到,这支红军并不是“洪水猛兽”、也不会“吃人”。

深受感动的她,当即就打算拿出自己家中的一些粮食,给几个年幼的小红军吃。

但严守军纪的红军,并没有接受李大娘的馈赠。

在闲暇的时候,李大娘没事干,索性就跟几个年幼的红军战士聊起了天。

通过聊天,李大娘发现这些“赤匪”,说到底很多都是小伙子,跟自己的儿子是一样的人。

战士们对这个年迈的李大娘也很是关心,一些想家的小战士甚至将她当娘亲对待——这也让李大娘感动不已。

看着他们肚子咕咕叫,却还在说自己不饿,李大娘非常心疼。

于是就拿出家中的一些面粉,给他们做了一些面食吃。

红军战士们不吃,说非要请示了首长才能吃。

李大娘就跑去找领导,希望得到部队领导的批准。

部队领导看着这个老妇人,内心感动不已。

但军纪就是军纪,于是就跟李大娘打下欠条,上面写着:

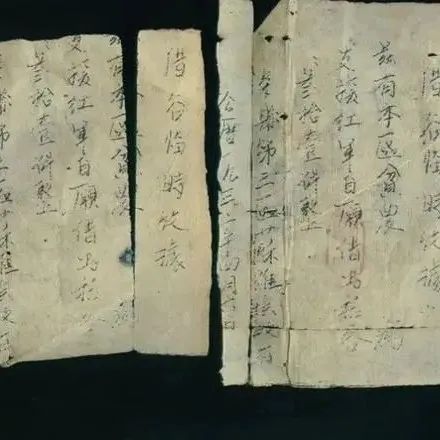

“今借到高河村李大娘苞谷五斗食盐三斤,工农红军机枪连。甲戌年冬月十三日。”

部队的领导还告诉李大娘,之后等打完了地主就可以将所欠粮食归还——而且这张欠条,只要遇到红军部队都可以索要欠款。

为了防止欠条受潮,领导还让战士拿出一个子弹壳,将欠条放在里面。

李大娘并没有真的要红军归还粮食,她只是希望红军战士可以吃饱饭。

因此,她将子弹壳里的欠条珍藏了起来,并一直没有拿出来兑换。

红军在村子里的第二天,后山上的村民得知红军“不吃人”、也不劫掠他们的财物,纷纷回到了自己的家中。

在得知红军的军纪和他们“为人民谋幸福”的使命后,他们纷纷拿出家中的粮食支援红军。

红军战士们看着村民们如此热情,也是两眼泛红。

部队一一与村民们打了欠条,向他们“借”这些粮食。

部队共在村子里待了三天,就继续上路。

李大娘一家则看着红军远去的方向,默默挥手。

她知道,这支红军一定可以胜利!

欠条的结局、军民一心

高河村的村民与红军基本都有打下欠条。

后来我军取得胜利后,路过当地时,也陆续有人拿出欠条,我军一一给予结清和附带的利息。

时间一久,村里人的欠条陆续被收回,但唯独李大娘一家的欠条,始终没有拿出来兑现。

李大娘一直都觉得:红军就像她的孩子一样,在保护着她和她的家人——给自己的孩子吃饭又怎么能说是“借”呢?

因此,尽管之后李大娘一家的生活很辛苦,她也没有动过拿欠条去兑现的想法。

而家里人,因为长子参军牺牲在战场上的事情,对此都有感触,因此都支持李大娘的想法。

一直到李大娘临终前,她也只是跟自己的家人说起过这段故事,但并没有将欠条交给家人。

时间一晃就是74年,李大娘的孙子李明山在修缮屋子时,发现了这张装在子弹壳里的欠条。

他这时候才发现,原来自己的奶奶讲的都是真的,自己家真的与红军有着深刻的感情。

消息一经传出,高河村也受到了外界的关注。

许多媒体找到李明山,争相报道此事。

而当地政府也专门对这张欠条做了考证,最终确定“确有其事”。

这也让外界很是震惊,要知道,这张欠条跨越了七十多年,本身就是一件文物。

这也让一些收藏家找到李明山,出高价想买下这张欠条。

对此,李明山并不为金钱所动。

他自小就在奶奶的身边,听奶奶讲红军的故事。

而且奶奶大半辈子吃再多的苦也没有将欠条拿出来,自己如今,又怎么能为了钱将这份情谊出卖?

在面对当地政府询问是否要兑现时,他也选择了拒绝。

最终,他接受了文物局的建议,将这张欠条捐献给了文物局,作为一份文物留存在文物局。

这张欠条,见证了红军与老百姓之间的情谊,也在不断地告诉后世人:

我党所带领的军队,是为老百姓谋福利,是老百姓的“子弟兵”。

履行诺言、军民鱼水情

无独有偶,在湖北孝感,也有这样一张欠条。

但这张欠条的金额巨大,也曾一度引发网友热烈讨论。

故事发生在1929年的湖北孝感。

当时,红一军团转战南方,路过此地。

他们向当地老百姓借地休整,为了不影响老百姓,他们行动时非常谨慎,做到对老百姓秋毫未犯。

当地老百姓纷纷被感动,于是力所能及地拿出自己家中的粮食,希望能为革命出一份力。

按照红军以往的做法,他们的补给很大一部分是来自一些旧地主、旧官僚。

孝感当地一个叫杨长银的地主,本是红军当时的目标——打地主、分田地。

但在接触下,红军从村民口中得知这位地主非常开明,时常接济村民。

因此,红军最终选择不去打扰杨长银。

而杨长银对红军的所作所为也相当佩服,为此,他让自己的儿子去找亲朋好友借了100大洋,加上自己家中的300大洋,一起借给了红军。

400块大洋在当时称得上是一笔巨资,也是杨长银一家大半的财富。

红一军团与杨长银写下了欠条,并承诺将来一定“有借有还”。

杨长银并没有将这张欠条放在心上,他只是希望自己也能为革命尽一份力。

因此,他也一直没有将欠条拿出来兑现。

在他临终前,他将这张欠条继承给了他的儿子,并希望儿子可以将这张欠条作为家族为革命出力的光荣象征。

后来杨长银的儿子也逐渐老去,欠条就到了孙子杨明荣的手中。

杨家到了杨明荣这一代,已经不复当年富裕的家境,甚至生活上开始窘迫起来。

为了生计,杨明荣虽然不愿,但还是动了将欠条兑现的想法。

于是,他找到当地民政局,述说了这件事。

很快,这件事就被当地有关领导高度重视。

经过专家考证,这张欠条被证实。

但要怎么还,成了一个问题。

杨明荣要这笔钱,只是为了渡过家里的难关,因此他并没有“狮子大开口”,而是接受建议,只要了4万元。

虽然金额上不大,但这却是对杨家人的肯定。

而这件事,也再次向后人表明,当年红军与老百姓的鱼水情是真实发生的事情!

而我党所许下的诺言,做出的承诺,也一定会做到!

一千多年前的唐太宗李世民曾说:“水能载舟亦能覆舟”,而孟子也提出“民贵君轻”的主张。

在上千年后的今天,在我党的身上真正得到了体现。

不管是在上个世纪,我党刚刚建立,准备闹革命的时代;还是在今天,国家富强、社会繁荣的时代,这个主张一直都是我党一以贯之的。

“为人民服务”的观点始终传承,也正因如此,我党才能始终得到老百姓的支持,始终带领着中华民族伟大复兴、走向繁荣!

【温馨提示】有读者反映看不到推文,因为微信改版,不再按时间顺序推送文章,公众号只有被星标,或者点在看、点赞,才能及时看到推文。

《 精英阅览 》每天经典,马上关注!

《 精英阅览 》每天经典,马上关注!

精英阅览,ID:jyyl365

推荐理由:鲁迅在《无声的中国》一文中说:“青年们可以将中国变成一个有声的中国。大胆地说话,勇敢地进行,忘掉了一切利害,推开了古人,将自己的真心的话发表出来,有了真的声音,才能和世界的人同在世界上生活”。精英阅览的编辑们是一群有理想、有抱负的青年,坚持做高品质的公众号。茶已备好,坐等君来…..点击下方名片关注,即可每日收到精彩文章。

👇

△

点击上方名片即可免费关注