☆ 引言 ☆

“九月里菊花遍地香,来了红军共产党,筹粮又筹款,抗日救民众……”这是选自甘肃天水市武山县人民创作的音乐情景剧——《星耀武山》。渭水泱泱,穿城而过,一路向东。千百年来,这条大河见证了历史的沧海桑田,也留下了无数的英雄传奇。87年前,红军队伍就是在这里,激流勇渡过渭河,突破了北上陕甘最后的封锁线,用热血书写出一段忠诚坚定的生命宣言!

☆铁流滚滚红旗展,英雄渭河亘万古☆

武山位于兰州和天水之间,渭河从西北角自西向东流过。渭河流域历代是兵家必争之地,国民党为堵截红军北上,亦将其作为战略重地设防。1935年7月,红军远在川北时,蒋介石判断红军会向西北方向行动,于是纠集大军进入陕甘地区部署堵截。国民党在洮河沿岸和渭河两岸修碉堡、建炮楼,加紧布防渭河封锁线,甚至派别动队驻进武山县府,征用大量民工日夜赶修碉堡,先后从洛门至鸳鸯沿渭河线的通道要冲修建碉堡30余座。

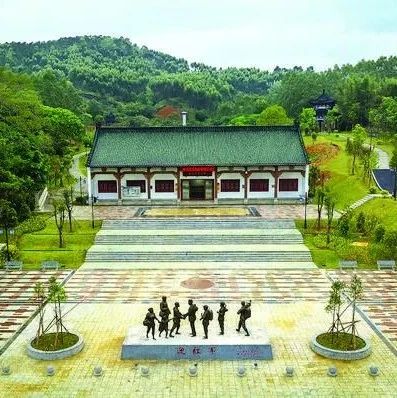

图为武山县长征强渡渭河纪念馆

红二十五军:

结绳渡渭翻山去,突围北上破秦安

图为强渡渭河场景

1935年8月2日,为策应中央红军北上,红二十五军西出秦岭进入甘肃,随即兵分两路,左路军经娘娘坝、大门向天水镇一带进发,右路军沿前川向天水县利桥镇方向出发。红军于8月7日攻占利桥镇,全歼国民党保安队,随后沿利桥、党川、麦积、元店一线向天水县城进发。在元店,左右两路军会合,并于8月9日到达天水城区。当夜,副军长徐海东率军攻破天水北关,国民党第十二师补充团回援天水。面对敌情变化,红二十五军放弃攻占天水,翻越凤凰山,到达新阳镇并摧毁了地方反动民团,又北渡渭河、攻克秦安,继续北上。

当时正值初秋,渭河大涨,水势湍急,红军战士大多不识水性,而河上只有一条小船。为帮助红军过河,村里百姓拿来家里的土布,拧成绳系在两岸树上。男红军攀着绳,蹚着齐肩深的滚滚渭水过河,女红军和伤病员坐小船过河,部队辎重则由胡家大庄村的船工、磨工、村民用牛皮筏子载运过河。船上坐了七个女红军,战士们就戏称这情形叫“七仙女过渭河”。

图为“七仙女”雕塑

红一方面军:

声东击西诱敌军,从容不迫出武山

中央红军在哈达铺休整期间,蒋介石派遣约30万人的兵力,加紧形成所谓渭河封锁线,企图消灭红军于渭河以南。

为突破国民党军队的渭河防线,实施北上抗日战略,党中央决定声东击西,调动敌军主力东移,佯攻天水,乘机抢渡渭河。1935年9月26日拂晓,按照陕甘支队司令部“抢渡渭河、突破国民党封锁线的命令”,红军兵分左、中、右三路,其中左路军率先涉渡渭河,击溃了国民党设防之敌,旋即折返追赶主力部队,继续护送中央军委和红军主力顺利渡过渭河。

下图为图为红一方面军

强渡渭河场景

图为红一方面军强渡渭河现址

当时已是深秋时节,处在渭河、榜沙河交汇口上游的渭河河面宽阔,河水缓慢。中央军委和主力红军分两路纵队急行军奔赴渭河渡口,队伍按既定计划于上午9时前全部渡过渭河,从鸳鸯镇马家门、巩家门一带登上建军山。此时,红军在广武坡和颉家门受到国民党保安团夹击,一时枪炮声四起。毛主席与彭德怀司令员镇定指挥红军击溃前来堵截的敌人,从容不迫地继续北进。

陕甘支队突破渭河封锁线,打破了国民党企图消灭红军于渭河以南的迷梦,为党中央在9月27日在通渭县榜罗镇召开中央政治局常委会议,正式确立陕甘支队落脚陕北奠定了基础,进一步坚定了红军指战员北上抗日的信念,鼓舞了红军突破第三道封锁线进入陕北根据地的斗志,为次年红二、四方面军顺利渡过渭河,实现三军大会师开辟了道路。

红四方面军:

组织群众建政权,穿越榆盘进通渭

1936年8月23日,红四方面军第2纵队第31军由岷县经漳县新寺进入武山。红四方面军在武山把建立政权作为新区工作的重要内容,组织当地人民开展声势浩大的打土豪、打土匪的工作,随军地方工作部门就地相继建立了武山县苏维埃政府和山丹、鸳鸯两个区级苏维埃政权。

9月下旬,西北战场敌军数量剧增,敌机常来侦察轰炸。因形势突变,红四方面军分五路纵队北上。时值河水暴涨,驻鸳鸯的红军和群众一起,在榜沙河和渭河上用桌子、面柜等物做桥墩,上铺木板、门板,架起了两座行军桥。群众还帮助搀扶体弱战士、背送东西。红军于10月8日渡过渭河向北挺进,经费家山,穿越榆盘去往通渭。

图为红军突破渭河封锁线

红二方面军:

绳索作缆勇作枪,夜披风雨越甘谷

1936年10月8日,红二方面军在贺龙、任弼时的率领下,翻越礼县分水岭进入武山,到达温泉柏家山一带宿营。9日,兵分两路北上。由军团长萧克、政委王震率领的右纵队,沿聂河出沟至甘谷盘安镇,渡过渭河后驻谢家坪一带休整筹粮,并在谢家坪槐树屲滩召开全军大会。

敌机的到来使会议终止,右纵队立即起程北上,其在行军途中,被五架敌机跟踪空袭,先后遭轰炸六次。由贺龙率领的左纵队也同样凶险,他们经过礼县进入甘谷后兵分两路,到达磐安镇,当夜用绳索作缆,抢渡渭河,于甘谷礼辛,同右路纵队会师。贺龙在《回忆红二方面军》一文中说:“过渭河,狼狈极了,遭敌侧击,渭河上游下暴雨,我们徒涉,水越来越大,冲了点人去……”。

10月11日,右路纵队从礼辛去通渭;左路离开礼辛,向西经榆盘,过梁家沟、南家河、丁家沟,进入通渭县境内。

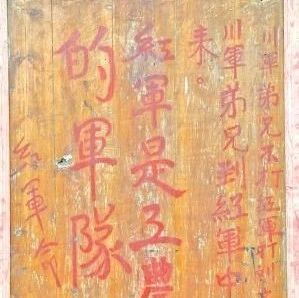

红军长征途经武山时间虽短,却给群众留下了深刻印象。部队纪律严明,晚上生着火在露天宿营,如有借用群众的东西,临走时都放置得很好,一物一件不差。侯堡大队杨万清给红军带路,红军送给他90元川币。红二方面军还把从湘鄂赣根据地带来的风琴赠给洛门小学,这个风琴被该校一直使用到1958年后,才被征集到省博物馆保存。

☆迢迢漫漫长征路,继往开来气若虹☆

左图为红一方面军强渡渭河纪念碑

右图为武山县红军长征强渡渭河念馆

为了集中展现红军在武山的长征足迹、武山早期党的组织建设和党领导下的武山人民进行革命建设的史实,深入开展革命传统教育和爱国主义教育,2002年8月1日,红一方面军长征强渡渭河纪念碑竖立在武山县鸳鸯镇鸳鸯村北侧渭河大桥南端桥头;2012年9月,武山县红军长征强渡渭河纪念馆建成开馆并免费开放。

图为武山县红军长征强渡渭河念馆

武山县红军长征强渡渭河纪念馆是纪念1935年至1936年红军三大主力强渡渭河而建立的红色旅游经典景区,是甘肃省爱国主义教育基地。纪念馆分三个单元四个章节,由中央红军三大主力先后过境武山、武山早期党组织建设、武山县工委领导下的武山起义和武山东梁渠四个部分组成,保存革命历史文物100余件,陈展面积200多平方米,以图片、沙盘、雕塑、电子视频、实物展示等形式,全面系统地反映了革命先烈的丰功伟绩,真实展现了从1935年至1936年红军过境武山到新中国成立初期武山的革命历程、经济建设和沧桑巨变。

红军的革命精神,至今激励着武山人民开拓前进。改革开放以来,这片红军队伍途经、战斗的红色土地上,发生了翻天覆地的变化。今天的武山,是蔬菜产业大县,沿渭河川道一个个蔬菜大棚规模可观,一车车新鲜蔬菜销往外地。武山韭菜、高原架豆、高山樱桃、花牛苹果、优质中药材、亚麻籽油、供港澳秦川黄牛等一批拳头产品成功打入高端市场,构建起蔬菜主导,林果、养殖、中药材、劳务等多业并举的富民产业体系。

图为武山县蔬菜大棚

☆ 结语 ☆

“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机”。当年红军长征胜利到达陕北之后,毛泽东同志曾就长征作过如此精辟的总结。红军长征,是中国共产党百年历史中,一部永垂不朽的教科书。栉风沐雨八十载,一支神奇的队伍永远地走进了历史的古迹,而长征精神却与日月同辉,在新时代鼓舞着每一位中华儿女奋勇向前!

参考资料:

[1]中共陕西省委党史研究室、中共甘肃省委党史研究室《陕甘边革命根据地》,1997-11-1.

[2]政协武山县文史委员会《武山县文史资料选辑(三)》,1989.

[3]武山县委党史办《毛泽东率领中央红军陕甘支队顺利突破渭河封锁线初探》,2018-08-27.

[4]武山县委党史办《中国工农红军长征在武山》,2018-08-21.

[5]武山县机关党建服务中心《红一方面军(陕甘支队)过武山》,2021-05-26.

[6]武山县机关党建服务中心《陕甘支队抢渡渭河》,2021-05-28.

[7]巩炜,吴梦寒,洪文泉,白永萍,杨唯伟,熊园《激流勇渡:突破渭河封锁线》,甘肃日报,2021-05-11.

“走红”网络工作室

本工作室系统梳理和集中展示西北地区(集中于甘青宁三省)红色文化资源、助力延续红色文化与传承红色基因,发挥先行整合、传播交流、资源共享的作用。

供稿 | 走红网络工作室

文字 | 张诗月 张茜

编辑 | 周蓉 涂远浩

图片来源 | 武山县人民政府网、

凤凰网甘肃、中国甘肃网

校对 | 张颖 马云洁

审核 | 崔明 贾玉杰 闫锦楠 张静怡 王尔熹

主编 | 朱佳君