点击蓝字 关注我们

★《温州百年百事》★

红军挺进师在浙南(下)

3月中旬,临时省委决定,闽东特委在福鼎、鼎平、泰顺等地建立的党组织及其所辖地区,与挺进师在浙南所发展的党组织及开辟的地区,统一划为浙南特别区,并在泰顺小南山宣布成立中共浙南特委,原闽东特委委员郑宗毓为特委书记。特委下辖福鼎县委、鼎平县委和瑞平泰县委。临时省委和浙南特委在泰顺白柯塆等地进一步宣传发动群众,成立党支部和交通站,建立贫农团、妇女会、赤卫队、少先队等各种群众组织,翻印《各种组织与工作大纲》的小册子,对各种群众组织的组织办法、任务和要求,以及建立侦察网和游击队等都作了明确规定。6月,临时省委和浙南特委撤销瑞平泰县委,建立瑞平泰中心县委(书记郑丹甫);撤销鼎平县委,建立鼎平中心县委(书记龙跃);同时建立桐霞县委(书记林辉山)、泰顺县委(书记周钦明)和平阳县委(在今苍南县境内,书记周建生)。1936年夏,以泰顺、平阳(含今苍南县)、瑞安(含今文成县)、福鼎等县边界为中心的浙南游击根据地基本形成。

6月,两广事变爆发后,蒋介石将对付挺进师的罗卓英的第十八军和驻闽东的第九师调往湖南及闽粤边。临时省委根据敌情缓和的形势,决定在浙南广泛开展游击战争,加强根据地建设,成立浙南军分区。随后,粟裕率挺进师主力重返浙西南地区,在浙西南一连打了几个胜仗,并乘胜恢复了一部分被摧残的地区,于7月返回浙南与省委会合。

刘英带着临时省委机关和突击队坚持在浙南地区,发动和组织群众,进行根据地的各项建设。首先,集中力量打通根据地内各县区之间的联系,使各基本地区连成一片;其次,调集一批力量,向新的地区进发,扩大根据地范围。从6月初到8月初,临时省委和挺进师取得了青山岭、李家山等十几次大小战斗的胜利,消灭国民党军五六百人,缴获长短枪400余支、轻机枪5挺。这些胜利大大鼓舞了红军的士气和群众斗争的信心。

8月,闽浙边临时省委在福鼎前岐李家山召开扩大会议。会议检查和总结1936年2月以来的工作,并对今后游击战争的开展、游击根据地的巩固与扩大、党和共青团的建设以及群众运动的开展等都作了新的部署。会议还决定粟裕为挺进师省委代表,增补龙跃、谢文清为临时省委委员。9月,谢文清任浙南特委书记。

在此期间,浙南当地革命力量有所发展。1935年秋至1936年春,曾经在平阳组织农会、号召农民进行“二五”减租的吴毓、黄先河、陈铁君、杨进等人,先后从北平、南京、上海回到平阳,会同在平阳坚持斗争的叶廷鹏等开展革命活动,组建了一支数十人的浙南红军游击队(开始称肃反队),队长陈铁君。浙南红军游击队成立后,除消灭危害乡民生命财产安全的惯匪王世雅部外,还先后袭击平阳的国民党北港区署和宜山国民党团防局,击毙国民党区长楼钟声,歼灭当地反动武装,缴获长短枪数十支。1936年5月,他们成立了中共浙南临时革命委员会(9月,改称中共浙南委员会),书记叶廷鹏,组织委员吴毓、农运委员黄先河、军事委员陈铁君、宣传委员杨进。下辖中共平阳县委、瑞安县委、永嘉的永强区委。并在北港和瑞(安)平(阳)边开辟了一块纵横30余里的秘密工作地区。1936年夏秋,黄先河等前往闽浙边与粟裕、刘英会面,并随挺进师行动。9月,红军挺进师与叶廷鹏领导的革命力量会合,浙南地区的革命斗争呈现出大发展的形势。粟裕传达了闽浙边临时省委决定在浙南建立游击根据地的指示。叶廷鹏汇报了浙南党组织和红军游击队活动地区及斗争生活情况,并主动提出接受闽浙边临时省委的领导。这样,浙南游击根据地扩展到平阳北港和飞云江中游南北两岸地区。

到1936年底,红军挺进师发展到1500余人,还有数千人的地方游击队和群众武装。游击战争的范围到达闽浙边界两侧、浙江南部金(华)衢(州)盆地以及台州部分地区,共计30多个县。浙南游击根据地的范围包括瑞安(含今文成县)、平阳(含今苍南县)、泰顺、福鼎以及青田、景宁、丽水、霞浦、寿宁、庆元、永嘉等县的大部或部分地区。根据地内党、政、军和贫农团、工会、妇女会、少先队等群众组织非常活跃,人民群众被普遍发动起来。至此,红军挺进师不仅有了浙南这块比较巩固的游击根据地,而且还有浙东、浙西南小块游击根据地和大量的分散的游击基点,相互支持、相互掩护。这是挺进师进入浙江以来,斗争环境最好、发展最顺利的时期。

1936年12月,西安事变和平解决,蒋介石被迫接受了中共中央提出的“停止内战,一致抗日”的主张,但却采取“北和南剿”方针,调集10余万兵力,对闽浙赣皖四省边区的共产党组织和红军游击队实施“清剿”,重点对付红军挺进师。红军挺进师在刘英、粟裕的率领下与敌周旋,相机作战。就在紧张的反“清剿”斗争中,闽浙边临时省委收到了中共中央给国民党五届三中全会的“五项要求,四项保证”的电文。据此,省委立即发出快邮代电,呼吁国民党当局停止内战、一致抗日,速派代表和谈,得到了国民党浙江地方当局的响应。双方经数次谈判,终于在1937年8月24日和9月17日谈判中达成和平协议。和谈的成功标志着挺进师在浙南的三年游击战争胜利结束和第二次国共合作在浙江的正式形成。

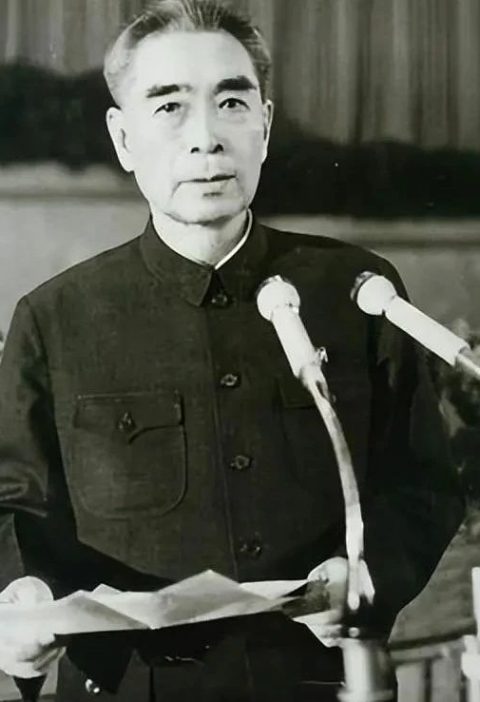

根据浙江国共两党的和平协议,分散在浙南、浙西南的红军挺进师部队以及地方武装人员陆续到平阳北港集中,于1937年10月中旬集中完毕,并改编为国民革命军闽浙边抗日游击总队。在等待上级行动指示期间,闽浙边临时省委在平阳山门创办抗日救亡干部学校,为地方和部队培养了一批抗日骨干。1938年3月上旬,中共中央东南分局副书记兼组织部长曾山来到平阳,传达了中共中央长江局和东南分局关于闽浙边红军开赴皖南编入新四军和成立浙江临时省委的决定。曾山同时强调,浙南游击根据地是“十年血战的结果”,是“今后抗战和进行革命斗争的重要战略支点”,“无论如何不能放弃,一定要保存”。经商量决定,粟裕率部去皖南,刘英和一部分干部及3个短枪班的武装留下坚持浙南革命阵地。

曾山(前排左二)与刘英(前排左一)、粟裕(前排左三)及全体指战员在平阳山门合影

1938年3月18日,粟裕率领闽浙边抗日游击总队400多人从山门出发赴皖南编入新四军,开赴抗日前线。5月7日,刘英担任书记的中共浙江临时省委(9月,经中央批准转为正式省委)在平阳北港成立,继续领导浙江的革命斗争。

红军挺进师在浙南开展三年游击战争,经历了艰难的道路。在入浙之时,红军主力还在长征途中,中国革命处于低潮。三年中,红军挺进师在同党中央和上级组织失去联系的情况下,经历了两次战略转变,即由正规战向游击战转变,由土地革命战争向民族解放战争转变。又经历了国民党两次大规模的“清剿”,敌强我弱,斗争环境极为险恶。在如此恶劣的环境中,全体指战员和地方工作干部经受了严峻的考验,胜利地坚持了艰苦卓绝的三年游击斗争,终于完成了党中央所赋予的任务:创建了浙南游击根据地,较长期地牵制和消灭了相当数量的国民党军,在一定程度上策应和支援了党中央和主力红军的战略行动,配合和掩护了邻近游击区的斗争,使浙南游击战争成为南方三年游击战争的重要组成部分。同时,闽浙边临时省委和挺进师在游击根据地内建立党组织,广泛发动群众,宣传党的路线、方针、政策,使浙江党组织和革命力量重新获得了发展机会,使浙南成为中国革命在南方的一个战略支点。1937年12月13日,中央政治局的决议高度评价了南方三年游击战争,认为这是中国人民一个极其宝贵的胜利。

中国工农红军挺进师浙南三年游击战争示意图

点亮“在看”和“赞”,让更多人看到~